検電器

検電器は、電気の安全確認や異常の早期発見に欠かせない工具です。しかし、どの検電器を選べばよいか、どんな特徴があるのか、初めて検電器を使う方にはわかりづらい部分も多いでしょう。

本記事では、検電器の基本情報、選び方、そしておすすめメーカーについて詳しく解説します。

これを読んで、貴社に最適な検電器を見つけ、より安全に作業を行えるようにしましょう。ぜひご一読ください。

目次

検電器とは? 特徴や活用事例などを解説

検電器は、電気回路内の電圧を測定したり、電圧の有無を確認するための専用ツールです。特に電気工事や設備の点検、修理作業など、電気を取り扱う現場では欠かせない道具となっています。正しく使うことで、電気設備の安全性を確認でき、トラブルの早期発見にも役立ちます。

検電器の基本的な役割と特徴

検電器は、電圧の有無を確認するための非常にシンプルな測定器具です。検電器といったときに基本的に指すことが多いのはデジタル検電器であり、デジタル検電器の多くは電圧を検出した際にLEDライトや音で知らせてくれるため、作業者は直感的に状態を理解することができます。

例えば、電気機器のメンテナンスや修理作業中に、電圧が流れているかどうかを瞬時に確認することができるため、感電のリスクを避けることができます。また、通常は軽量で持ち運びやすいため、工事現場や設備点検で頻繁に使用されます。検電器の種類には、非接触式と接触式、また低圧用や高圧用などの区分があります。

検電器の主な活用事例

検電器は様々な業界で活用されています。以下に代表的な活用事例を紹介します。

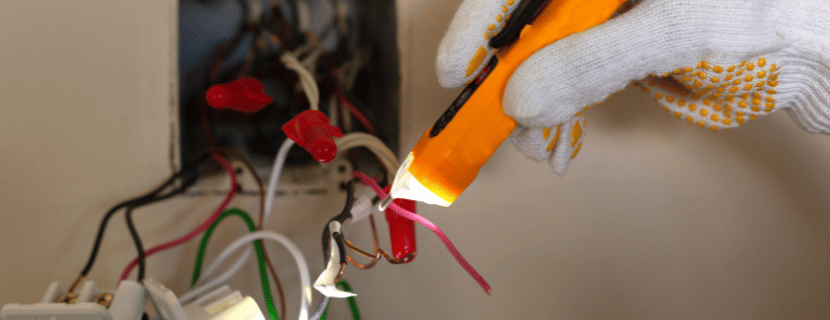

電気工事の現場での使用

電気工事の現場では、配線工事や修理作業中に、まず最初に電圧の有無を確認する必要があります。検電器を使うことで、電気が通っている部分と通っていない部分を簡単に見分けることができ、作業員が安全に作業を進めることができます。

例えば、家庭用の電気配線や商業施設の照明設備を修理する際に、まず電源がオフになっていることを確認するために検電器を使用します。これにより、感電や火災のリスクを大幅に減らすことができます。

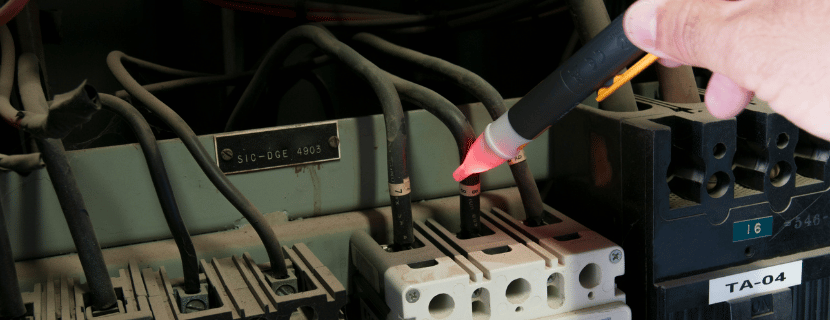

設備点検やメンテナンス

設備点検やメンテナンスでは、常に電気設備が正常に機能しているか確認する必要があります。検電器は、運転中の設備に対しても素早く電圧のチェックができ、設備の不具合や故障を早期に発見することが可能です。

例えば、変電所や工場の機械設備では、定期的に電気の状態をチェックするために検電器が使用されます。これにより、早期に異常を発見し、計画的なメンテナンスを行うことができ、ダウンタイムや重大な故障を防ぐことができます。

家庭の安全確認

家庭でも検電器は非常に便利です。電気製品が正常に動作しているか、コンセントに電圧が流れているかを確認する際に使われます。特に、コンセントの電圧やスイッチの状態をチェックすることで、家庭内での電気事故を防ぐことができます。

例えば、洗濯機や冷蔵庫などの家電製品の不具合を調べる際に、まずコンセントが正常に電気を供給しているか確認するために検電器を使うことができます。これにより、原因が電源部分にあるのか、それとも家電自体の故障なのかを素早く判断できます。

テスターと検電器の違いは?

テスターと検電器は、どちらも電気工事や電気機器の点検に使用される測定器具ですが、その用途や機能において重要な違いがあります。ここでは、テスターと検電器の違いについて詳しく解説します。

テスターの特徴

テスター(多くはマルチメーター)は、電圧、電流、抵抗などを測定することができる計測器です。一般的に、テスターは電気のパラメーターを多方面で測定するため、詳細なデータを提供することができます。例えば、抵抗を測定したり、バッテリーの電圧を測ったりすることができます。

検電器の特徴

一方、検電器は主に電気回路に電圧が存在するかどうかを確認するための工具です。電圧の有無を簡単に確認できるため、瞬時に電気の流れを確認する際に便利です。検電器は通常、目視や音で電圧の有無を知らせてくれるため、非常に直感的で使いやすいという特徴があります。

テスターと検電器の違い

テスターと検電器の主な違いは、計測できる範囲と精度にあります。

テスターは精密な計測が可能なため、広範囲にわたる電気の状態を測定する際に利用されます。一方、検電器は、電圧が存在するかどうかを瞬時に確認するためのシンプルで迅速な道具です。作業内容に応じて、どちらを使うべきかを判断することが重要です。

検電器の正しい使い方と注意点

検電器は非常に便利で、安全性を確保するための重要なツールですが、使い方を誤ると事故やトラブルの原因になります。ここでは、検電器を正しく使用するための基本的な手順と注意点を解説します。

検電器を使う前の準備

検電器を使用する前に、まずは自分自身の安全を確認しましょう。安全な作業環境を整えるためには、以下の点を確認しておくことが大切です。

検電器の使用手順

検電器を使用する際は、以下の基本的な手順を守りましょう。

検電器のメンテナンスと保管方法

検電器を長期間安全に使用するためには、定期的なメンテナンスが必要です。以下の点を守って、検電器の寿命を延ばしましょう。

注意点と事故の防止

検電器を使用する際には、以下の注意点に特に留意してください。これらの基本的なポイントを守ることで、事故を未然に防ぐことができます。

検電器は非常に有用なツールですが、使い方を誤ると危険が伴います。安全第一を心掛け、正しい使い方を実践しましょう。

検電器の選び方

検電器を選ぶ際には、どのタイプが最適かを見極めるための要素がいくつかあり、例えば、電圧範囲や感度、使用する環境などの項目の変動によって適切なモデルが変わります。ここでは、検電器を選ぶ際のポイントをより詳しく解説します。

使用する電圧範囲とタイプを考慮する

検電器を選ぶ最も重要な要素の一つは、使用する「電圧範囲」に合わせて選定することです。異なる現場や設備で使用するため、電圧範囲に対応した検電器を選ばないと、測定精度が低下したり、誤動作を起こす原因になります。

例えば、家庭や小規模な電気機器では低電圧範囲の検電器が適しています。しかし、工場や高圧機器を使用している現場では、高電圧対応の検電器が必須です。電圧の測定が不十分だと、最悪の場合、作業員に危険が及ぶこともあります。

また、一般的な低圧検電器でも、一部の機器には高圧対応のモデルが必要です。そのため、作業する場所や取り扱う機器の電圧範囲を正確に把握して、それに見合った検電器を選ぶことが重要です。まず電圧範囲が適切かどうかを確認しましょう。

例えば、低圧、 中圧、高圧に対応した検電器を取り扱っているメーカーが多いため、それぞれの使用環境に合ったモデルを選ぶことで、より精度の高い作業が可能となり、安全性も高まります。

検電器の感度と検出可能な電流範囲

検電器の選定で重要なのは「感度」です。感度が低い検電器を使用すると、微弱な電流や漏電を見逃してしまい、機器の故障や火災などの危険が発生する可能性があります。そのため、特に感度の調整が可能なモデルを選ぶことをおすすめします。

高感度の検電器は、漏電や微弱な電流の異常を早期に発見することができ、設備の安全性を大きく向上させます。特に、精密機器や電子機器を取り扱っている現場では、微細な異常を見逃すことなく、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

また、検電器の感度設定が調整可能であれば、異なる電流の強さに合わせて適切な測定を行うことができるため、便利です。低感度設定を使用すれば、微弱な電流が測定されず、強感度設定を使用すれば、より強い電流も確実に検出することができます。

電流が強い機器や、配線に不安のある設備では、感度調整機能を備えた高感度モデルを選ぶことで、作業後の安心感が増し、設備や作業員の安全を守ることができます。

検電器の耐久性と環境適応性

検電器は、使用する環境によっても適切なモデルが変わります。特に、過酷な環境で使用されることが多い現場では、耐久性が非常に重要です。耐久性の低い検電器を選ぶと、故障が早期に発生したり、測定精度が低下してしまうことがあります。

使用する環境(高温、多湿、振動、埃など)に対応した検電器を選ぶことで、機器が長期間にわたって安定して動作し続けることができます。たとえば、高温多湿の環境で作業する場合、耐熱性や防水性が備わったモデルを選ぶことで、トラブルを防ぎ、検電器が劣化するのを防ぐことができます。

さらに、検電器の「防塵防水性能」や「耐衝撃性」を確認することも重要です。現場では落下や衝撃が避けられない場合が多いため、耐衝撃性に優れた検電器を選んでおけば、万が一の事故や故障を防ぐことができます。

長時間の使用や過酷な現場においても安定した動作を保つためには、高耐久性の検電器を選ぶことで、メンテナンスの手間やコストを削減し、長期的に安心して使用できます。

以上のポイントを総合的に考慮して検電器を選ぶことで、安全性、精度、耐久性、使いやすさなど、多くの面で満足できる製品を手に入れることができます。自分の作業環境や目的に合った検電器を選び、効率的かつ安全な作業を実現しましょう。

JET編集部おすすめの検電器メーカー

ここからは検電器を製造する代表的なメーカーを紹介します。検電器を購入する場合把握しておくとよいメーカーですので、ぜひ以下の情報を活用してください。

因幡電機産業 / INABA DENKI SANGYO

| メーカー名 | 因幡電機産業 / INABA DENKI SANGYO |

| 設立年 | 1949年 |

| 本拠地 | 大阪府大阪市 |

| 概要 | 電設資材や産業機器を取り扱う商社兼メーカー |

因幡電機産業は、環境に配慮した商品を提供する商社兼メーカーです。JAPPY AC/DC検電器をはじめ、幅広い検電器を取り扱っています。持続可能な発展に寄与する製品として評価されており、電気工事や産業用途で多く使用されています。

日置電機 / HIOKI E.E.

| メーカー名 | 日置電機 / HIOKI E.E. |

| 設立年 | 1952年 |

| 本拠地 | 長野県上田市 |

| 概要 | 電気計測器の開発・生産・販売を行うメーカー |

日置電機は、革新的な技術で電気計測器市場をリードするメーカーです。3480型、3481型などの検電器は感度調整機能を備え、最適な感度で検電が可能です。これにより、精度高く電圧を測定できるため、電気工事や産業用途だけでなく、研究開発にも最適です。

長谷川電機工業 / HASEGAWA ELECTRIC

| メーカー名 | 長谷川電機工業 / HASEGAWA ELECTRIC |

| 設立年 | 1971年 |

| 本拠地 | 兵庫県尼崎市 |

| 概要 | 産業用電気機械器具製造業を行うメーカー |

長谷川電機工業は、高性能な検電器や継電器を提供するメーカーで、信頼性と技術力に定評があります。HSF-7などの検電器は感度調整が可能で、用途に応じた精密な電圧測定を行うことができます。電気工事や産業用途、特に送電線や変電所での安全確認などに広く使用されています。

三和電気計器 / SANWA ELECTRIC INSTRUMENT

| メーカー名 | 三和電気計器 / SANWA ELECTRIC INSTRUMENT |

| 設立年 | 1955年 |

| 本拠地 | 東京都千代田区 |

| 概要 | 電気計測器の開発・生産・販売を行うメーカー |

三和電気計器は、業界最薄クラスのスリムボディで、持ちやすさと使いやすさを兼ね備えた検電器を提供しています。KD3は赤・緑色LED点滅とブザー音で検知でき、直感的に使いやすい製品です。電気工事や産業用途、研究開発に広く利用されています。

マーベル / MARVEL

| メーカー名 | マーベル / MARVEL |

| 設立年 | 1943年(創業) |

| 本拠地 | 大阪府大阪市 |

| 概要 | 電設工具のメーカー |

マーベルは、コンパクトで安全な設計を重視した検電器を提供しており、MT-81L、MT-200V、MT-7000など、感度調整機能が備わったモデルが特徴です。これらは電気工事や産業用途に最適で、ユーザーのニーズに応じた製品開発を行っています。