寸法測定ロボット

寸法測定ロボットとは? 2種類の測定方法や活用事例、おすすめメーカーを紹介

製造現場における品質管理の高度化が求められる中、「どの寸法測定ロボットを導入すべきか」「自社の製品や現場環境に合う寸法測定ロボットがわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

寸法測定ロボットは、製品の精度や品質を支える重要な設備であり、その仕組みや種類、選定ポイントを正しく理解することが、最適な導入の第一歩です。

当記事では、寸法測定ロボットの基本的な仕組みから、接触式・非接触式の違いや選び方のコツ、さらには導入実績のあるおすすめメーカーまでを網羅的に解説します。

この記事を読むことで、読者自身が現場に最適な寸法測定ロボットを見極められるようになり、失敗のない導入判断につながるでしょう。まずは、寸法測定ロボットの基本情報から順に確認していきましょう。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

寸法測定ロボット以外にも、対象物の状態を検査する「検査ロボット」には、外観検査ロボットや非破壊検査ロボット等があります。これらの検査ロボット全般について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

目次

最近の更新内容

2026/1/15更新 企業情報の更新

寸法測定ロボットの基本情報を確認! 仕組みや事例

寸法測定ロボットは、検査ロボットの中でも、製品や部品の寸法や形状を正確に測定することを目的としたロボットです。従来は人手で行われていた寸法測定工程を自動化することで、検査精度の向上や人的ミスの削減、作業時間の短縮などを実現します。

主に製造業の生産ラインにおいて、加工後の部品の寸法確認や品質検査の工程に導入されます。

寸法測定ロボットの仕組みは、大きく分けると「接触式」と「非接触式」の2つです。

接触式の寸法測定ロボットでは、測定プローブが対象物に実際に触れて測定するのに対し、非接触式の寸法測定ロボットではレーザーやカメラなどのセンサを用いて、対象物に触れることなく形状や寸法を計測します。

代表的な寸法測定ロボットの活用例としては、自動車部品の量産検査、金属加工部品の仕上がり確認、電子部品の外形測定などが挙げられます。

特に高精度な寸法測定が求められる製品分野では、寸法測定ロボットの導入により、不良品の流出リスクを抑え、安定した品質管理体制を構築することが可能です。

以上が寸法測定ロボットの基本的な情報です。次章では、本章でも少し触れた、寸法測定ロボットの「接触式」と「非接触式」についてより詳しく解説します。

寸法測定ロボットを測定方法別に種類分けして解説

前章でも触れましたが、寸法測定ロボットには接触式と非接触式の2つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、本章を読んで自社に合うのがどちらのタイプであるか検討をつけておきましょう。

接触式

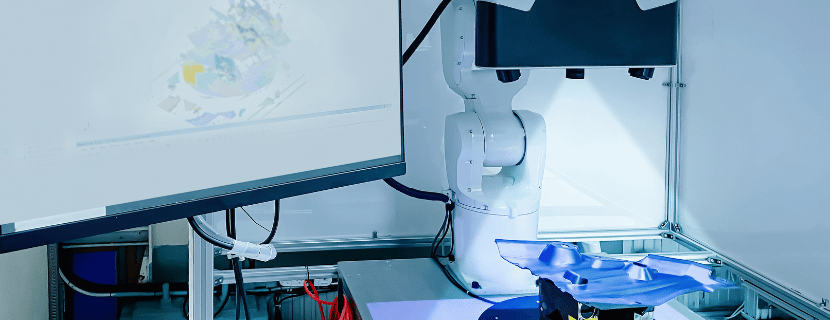

接触式寸法測定ロボットは、測定プローブを対象物に直接接触させることで寸法を測る方式です。一般的には三次元測定機(CMM)と呼ばれる機器をロボットに搭載し、自動で測定点に移動・接触して数値データを取得します。

非接触式

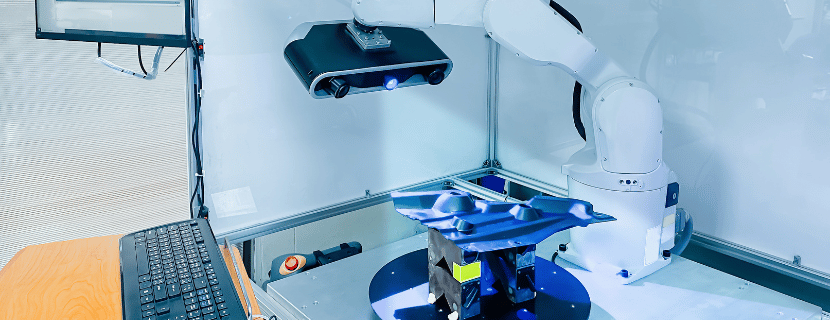

非接触式寸法測定ロボットは、レーザー、カメラ、光学センサなどを用いて対象物に触れることなく寸法を測定する方式です。対象物をスキャンすることで、三次元的な形状データを短時間で取得できるのが特徴です。

自社に適したタイプがどちらの寸法測定ロボットか、見極められたでしょうか?次章では、本章で解説した種類以外の面も含めて、寸法測定ロボットの詳しい選び方を解説します。

選定時に確認したい寸法測定ロボットの選び方を解説

寸法測定ロボットと一口に言っても様々なタイプがあるため、なんとなくで選んでしまうと、導入の目的を達成できません。

そのため、本章を参考にして、寸法測定ロボットを選ぶ際の明確な基準や選び方を理解しておきましょう。

接触式・非接触式などの計測方式を、製品の形状や表面性質に合わせて選択する

寸法測定ロボットを選定する際には、計測方式として接触式か非接触式かを、対象となる製品の形状や表面状態に合わせて選択することが重要です。

この選び方は、ワークの素材の反射率や凹凸の有無、測定対象が持つ幾何形状の複雑さ、または設置環境の空間的制約などの要因により変動します。

適切な方式を検討しないまま寸法測定ロボットの導入を進めると、表面状態の影響で測定値が正しく得られなかったり、ロボットが物理的に測定できない箇所が生じたりするリスクがあります。

特に、鏡面仕上げや透明素材など反射特性の強い部品、または複雑形状のワークを対象とする現場では、この選定が品質に直結する重要な要素です。

適切な方式の寸法測定ロボットを選定することで、想定通りの寸法精度を安定的に確保でき、不良品の早期発見や検査工程の効率化に貢献するでしょう。

必要な測定範囲と要求される公差精度を満たす仕様の製品を選ぶ

寸法測定ロボットの選定ポイントとして、ワークサイズに対する測定範囲と、製品が求める公差精度に応じた仕様であるかどうかを確認することも大切です。

この選び方は、ロボットの可動範囲や測定センサの分解能、そして対象製品が設計上許容する誤差などの技術的条件に依存します。

仕様のミスマッチがあると、測定対象が測定領域外となってしまったり、要求される公差を正確に捉えられなかったりと、製品の品質保証に支障をきたします。

特に、多品種で寸法の大小が異なる部品を高精度で測定しなければならない生産環境では、この仕様選定が業務の根幹を左右するでしょう。

逆に、寸法測定ロボットの測定範囲と精度が現場の要求に合致していれば、不要な再測定や検査ミスを抑えることができ、生産性の向上や歩留まり改善に直結します。

CADデータやCAMとの連携性や自動レポート機能など、デジタルデータ活用が容易かどうかを確認する

寸法測定ロボットを選ぶ際には、CADデータやCAMソフトとのスムーズな連携や、測定結果を自動的に記録・出力する機能を持つ製品を選定することも大事なポイントです。

この選び方には、社内で利用している設計・製造ソフトウェアの形式や、システム全体との互換性、さらにはデータの入出力形式が影響します。

これらを無視して寸法測定ロボットを導入すると、測定データの収集や活用に手間がかかり、品質管理のPDCAが機能しなくなったり、異常が発生した際の原因分析に時間を要するようになります。

特に、複数部門や外部パートナーとデータ連携が必要な製造現場では、デジタル連携機能の有無が日常業務の効率を決定するでしょう。

最適な寸法測定ロボットを選ぶことで、測定結果をリアルタイムで可視化し、トレーサビリティや工程改善にも活かすことができ、生産全体の最適化と品質向上に寄与します。

寸法測定ロボットの選び方が確認できたところで、次章では当編集部おすすめの寸法測定ロボットメーカーを紹介します。自社で導入するメーカー選びの参考にしてください。

JET-Roboticsがおすすめする寸法測定ロボットメーカーを紹介

本章では、当編集部おすすめの寸法測定ロボットメーカーを紹介します。気になるメーカーがある方は、ページ下部の問い合わせボタンより、まずはJET-Roboticsにお問い合わせください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

- ミツトヨ / Mitutoyo

- 東京精密 / Tokyo Seimitsu

- 丸紅情報システムズ / Marubeni Information Systems

※クリックすると該当箇所まで飛びます

ミツトヨ / Mitutoyo

ミツトヨは、世界初となる0.1μmの測定を可能にしたマイクロメータを開発し、現在では1nm単位までの高精度測定技術を保有するなど、圧倒的な技術力を誇る精密測定機器の総合メーカーです。同社が提供する寸法測定ロボット「MiSTARシリーズ」は、現場での使用を前提とした堅牢な設計が特徴です。温度変化や振動に強く、協働ロボットやワークストッカとの連携によって、簡単な操作で無人測定が可能となっており、他社製品と比較しても現場対応力と自動化のしやすさが強みです。

東京精密 / Tokyo Seimitsu

東京精密は、三次元座標測定機や光学式シャフト形状測定機など、製品ラインアップの広さを強みとする半導体製造装置と精密測定機器の総合メーカーです。同社の寸法測定ロボットには、「ZEISS DuraMax + Collaborative Robot」や「Shaftcom Cシリーズ + Industrial Robot」などがあり、なかでも「Shaftcom Cシリーズ」は高速かつ高精度な幾何公差・寸法公差評価に対応しています。

丸紅情報システムズ / Marubeni Information Systems

丸紅情報システムズは、独GOM社製の光学式3D形状測定技術を活用した高精度な自動化ソリューションを日本国内に展開しています。寸法測定ロボットでは「ATOS ScanBoxシリーズ」を取り扱っており、同シリーズは大型ワークの自動測定に強みを持ちます。最大2.5m×6m×3m以上の部品を対象に、高精度かつ非接触での3D形状測定が可能で、他社製品と比較しても大型製品への対応力に優れています。

導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

寸法測定ロボットの製品はまだありません。