ドリンクロボット

「ピークタイムになると、お客様を待たせてしまう」「スタッフの採用・教育コストが負担になっている」「省スペースで効率的にドリンクを提供したい」

人手不足とニーズの多様化が進む現代において、飲食店ではこうした課題の解決策として「ドリンクロボット」が注目されています。しかし、その実態や導入効果、自社に最適な一台を見つける方法は、まだ広く知られていません。

そこで本記事では、ドリンクロボット導入のメリット・デメリット、おすすめのメーカーや種類別の性能や価格相場の比較、失敗しないための選び方のポイントまで、網羅的に解説します。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

※一部会社とは提携がない場合がありますが、ユーザー様に最適なご案内ができるよう努めています。

また、JET-Roboticsでは、ドリンクロボット以外にもレストランロボットを解説しています。レストランロボット全体について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

目次

ドリンクロボットとは? 特徴や活用例などを解説

ドリンクロボットとは、人間の代わりにドリンクの調理から提供までの一連の作業を自動で行うロボットのことです。

単にボタンを押してドリンクを注ぐだけでなく、複数の材料を混ぜ合わせたり、シェイカーを振ったり、完成した商品をカウンターに差し出したりと、人間が行う一連のプロセスを再現できるのが特徴です。

しかし、飲食店の課題はドリンク提供だけではありません。もしあなたが「配膳にも手が足りない」「調理の負担も減らしたい」とお考えなら、より広い視点で「レストランロボット」全体の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

以下の記事では、配膳・調理など、飲食店のあらゆる業務を効率化するロボットたちをまとめてご紹介しています。

次にドリンクロボットの特徴、そして実際にどのような場所で活用されているのかを詳しく解説します。

主な3つの特徴

1. 省人化と生産性の向上

ドリンクロボットは、これまでスタッフが対応していたドリンク作りを自動化します。これにより、スタッフは接客や他の付加価値の高い業務に集中でき、店舗全体の生産性の向上を期待できます。

特に人手不足が深刻な業界において、人材に依存しない安定したオペレーションを実現できるのは強みです。24時間稼働できるモデルもあり、営業時間の拡大にも貢献します。

2. 品質の安定化と標準化

熟練度に関わらず、レシピ通りにミリ単位・秒単位で正確な調理を行うため、提供するドリンクの品質を常に一定に保つことができます。

「作る人によって味が違う」といった課題を根本から解決し、顧客にいつでも最高の味を提供します。

3. エンターテイメント性

ドリンクロボットがリズミカルにドリンクを作る様子は、それ自体が一つのエンターテイメントとなり、顧客の待ち時間を楽しい体験に変えることができます。

ドリンクロボットの主な活用シーン・導入例

ドリンクロボットは、すでに様々な場所でその価値を発揮しています。

-

飲食店・カフェ・レストラン

ピークタイムのドリンク提供をロボットに任せることで、ホールスタッフの負担を軽減。テイクアウト専門店やドライブスルーでの迅速な商品提供にも貢献します。 -

ホテル・宿泊施設

ウェルカムドリンクの提供や、宿泊者専用ラウンジ、朝食ビュッフェなどで活用されています。スタッフの作業を減らしながら、質の高いおもてなしを実現します。 -

オフィス・コワーキングスペース

福利厚生の一環として導入する企業が増えています。従業員はいつでも手軽に本格的なドリンクを楽しめ、満足度の向上につながります。 -

商業施設・イベント会場

話題性を活かした集客ツールとして活躍します。期間限定のポップアップストアや、フードコートでの無人店舗として展開する事例もあります。

このように、ドリンクロボットは人手不足の解消から新たな顧客体験の創出まで、幅広い可能性を秘めた手段なのです。

次の章ではドリンクロボットを種類ごとに解説します。

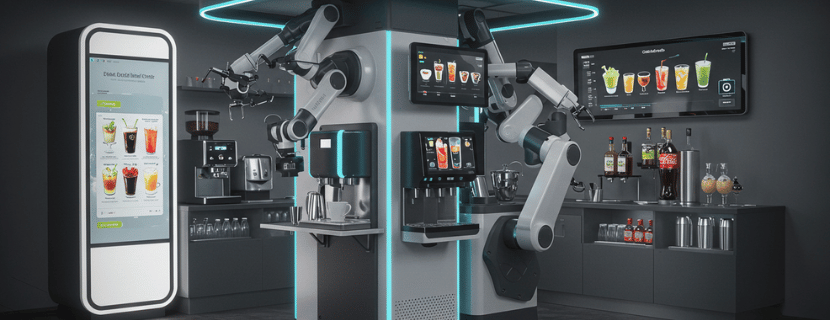

代表的な種類ごとにドリンクロボットを解説

ドリンクロボットは、提供するドリンクの種類や機能、設置形態によっていくつかのタイプに分類できます。ここでは代表的な種類と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

コーヒー・ティー特化型ドリンクロボット

高品質なコーヒーや紅茶の提供に特化したドリンクロボットです。豆の種類、挽き方、抽出温度、抽出時間などを細かく制御し、バリスタが淹れたような本格的な味わいを再現します。カフェやレストラン、オフィスの給湯室などで活躍します。

カクテル・アルコール対応型ドリンクロボット

多種多様なリキュールやスピリッツ、割り材を正確に計量・混合し、本格的なカクテルを自動で作成するロボットです。バー、レストラン、ホテル、イベント会場などで、エンターテイメント性も兼ね備えたサービスを提供できます。ビールサーバーと一体化したものもあります。

多機能型ドリンクロボット(ソフトドリンクバータイプ)

コーヒー、紅茶、ジュース、炭酸飲料、水など、複数の種類のドリンクを1台で提供できる汎用性の高いロボットです。ファミリーレストランのドリンクバー、社員食堂、休憩スペースなど、幅広いニーズに対応できます。

協働型ドリンクロボット

人とロボットが同じ空間で作業することを前提に設計されたドリンクロボットです。多くはロボットアームの形態をとっており、既存の厨房設備やカウンターに後付けで導入しやすいのが特徴です。ドリンクの準備や提供の一部をロボットが担い、スタッフは接客など他の業務に集中できます。

これらの種類以外にも、特定の用途に特化したドリンクロボットや、複数の機能を組み合わせた複合型のロボットも開発されています。自社のニーズや提供したいサービスに合わせて、最適な種類を選択することが重要です。

ドリンクロボットには様々な種類があり、それぞれに強みと弱みがあることをお分かりいただけたかと思います。では、実際に導入を検討する際には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。次にドリンクロボットの価格について見ていきましょう。

ドリンクロボットの価格は?

ドリンクロボットとひと口に言っても、家庭用のテーブルサイズから商業施設で稼働する完全無人カフェまで幅広く、初期費用には数万円〜数千万円という開きがあります。

代表的な価格帯と具体例

-

家庭向けエントリーモデル(Bartesian 等) : 約4万〜6万円

カクテル用カプセルを使うパーソナルマシン。Bartesian Premium Machine は約5.9万円で公式サイトに掲載。 -

家庭向けプレミアムモデル(Barsys 360) : 約5万円前後

6本までのボトルをセットしアプリ操作で自動シェイク。Amazonでは新品が約4.8万円で販売されている。 -

業務用バーテンダーロボット(Makr Shakr “Toni”) : 約1,700万円

産業用ロボットアームがシェイカーを振る本格バーテンダー。2019年時点で約1,700万円と報じられている。 -

無人カフェキオスク(Cafe X Robotic Coffee Bar) : 約4,400万円+年間保守230万円

エスプレッソマシン2基とロボットアームを備え、1時間に100杯超を提供。システム一式約4,400万円、ソフトウェア&保守が年約230万円。

価格を左右する4つのポイント

-

提供できるメニュー数・抽出装置

コーヒーマシンやタップタワー、クーラーの有無でコストが上がる。 -

ロボットアームの性能と安全機構

高速多関節アームやセーフティセンサーを採用するほど価格は高騰。 -

決済・注文インターフェース

アプリ連携やPOS統合、顔認証などの機能追加はソフトウェア開発費に直結。 -

据え付け・保守形態

キオスク型筐体の設置工事や年間ライセンス料(例:Cafe X 年$15,000(約230万円))も見逃せない。

初期費用だけでなくランニングコストも要チェック

家庭用モデルは1杯あたり約300円前後のカプセル代が、業務用は消耗品のほかに清掃・補充の人件費やクラウドサービス料が継続的に発生します。導入を検討する際は、3〜5年使用した総コストで比較することが重要です。

※ここでいうカプセルとは、Bartesianなどが採用する“密封された使い切りポッド”を指します。内部にシロップやスピリッツ、リキュール、フレーバー抽出液が充填されており、マシンに装着すると自動で計量・混合・抽出までを行います。

失敗しないための3つの重要ポイント : ドリンクロボットの選び方

ドリンクロボットの導入は、業務効率化や顧客満足度向上に貢献する可能性がありますが、そのためには自社のニーズに最適な機種を選ぶことが不可欠です。

ここでは、ドリンクロボットを選定する上で特に重要な3つのポイントを解説します。

提供温度帯の柔軟性:多様なメニューへの対応力

ドリンクロボットを選定する際の重要なポイントの一つとして、ホットドリンクとアイスドリンクの両方を提供する場合、提供温度帯(一般的に0℃から95℃程度)を数秒以内に迅速に切り替えられるデュアル熱交換ユニットなどを備えたロボットを選定することが挙げられます。

この選定は、製品SKU(Stock Keeping Unit:最小管理単位)ごとの希望提供温度、1時間あたりやピーク時に求められる瞬間的な提供、そして工場や店舗に供給できる蒸気や冷水源の能力といった要因によって、最適なドリンクロボットの仕様が決まってきます。

もし温度制御が遅いドリンクロボットを導入してしまうと、特に冷たいドリンクと温かいドリンクを混在して提供する際に、ぬるい製品ができたり、逆に熱すぎてやけどを引き起こしたりといった品質事故が発生し、結果として返品率が急増するなどの深刻な負の影響が出かねません。

特に、ECサイト限定販売などで多品種小ロットの飲料をリアルタイムで製造し、直接顧客へ販売する形態を構築する際には、この温度切り替えの迅速性が重要となります。

適切な温度切り替え能力を持つドリンクロボットを選定することで、同一の製造ラインでカフェ系の温かい飲み物と清涼飲料系の冷たい飲み物を交互に効率よく充填できるようになり、新しいフレーバーのドリンクを市場に投入するまでのサイクルを大幅に短縮できるという、メリットを享受できるでしょう。

炭酸飲料の品質維持:ガスボリュームの保持能力

ドリンクロボットを選定する上で、特に炭酸飲料を扱う場合には、充填プロセス中にCO₂(二酸化炭素)の溶存量が低下するのを1g/L以内に抑制できる、二段減圧方式や低乱流ノズルといった特殊な機構を備えたロボットを選ぶことが肝心です。

この選定は、提供したい製品に求められるガスボリューム(炭酸の強さの指標)、使用する容器の形態(PETボトルなのか缶なのか等)、そして製造ラインの処理速度といった要因によって、適合するドリンクロボットの仕様や必要性が決まります。

もしガス抜けが大きい機種を導入してしまうと、製品を容器に充填する際に泡が過剰に発生してしまい(泡だれ)、その結果ラインが頻繁に停止したり、規定の内容量を満たせない製品が多発したりするなど、出荷ロスが増大し、ライン清掃のための余計なコストもかさむという負の影響が生じます。

特に、季節限定で需要が急増する高炭酸エナジードリンクなどを高速で充填しつつ、他の炭酸製品とも同一ラインを共用したい、といった状況においては、この炭酸保持性能が重要です。

アレルゲン管理と洗浄効率:コンタミネーション防止

ドリンクロボットの選定において、アレルゲンを含む原料と含まない原料を同一ラインで切り替えて使用する可能性がある場合には、CIP(Cleaning In Place:定置洗浄)にかかる時間が15分以内と短く、かつ、洗浄後の残渣を検知できるセンサーなどを搭載した自動洗浄ステーションが一体型となったドリンクロボットを選択することが重要です。

この選定は、扱う原料に含まれるアレルゲンの種類(例えば、乳、大豆、ナッツ類など)、製品切り替えの頻度、そして洗浄に使用できる水や薬液の供給に関する制約条件といった要因によって、最適なドリンクロボットの仕様や機種が決まってきます。

もし洗浄性能が不十分なドリンクロボットを選定してしまうと、例えばナッツ成分や乳成分といったアレルゲン物質がライン内に微量に残留し、次に製造する非アレルゲン製品に混入してしまうリスクがあります。

特に、学校給食向けの低アレルゲン飲料と、一般市場向けのフレーバーミルクなどを同一の設備で安全に製造し分けたい、といった状況では、この高度な洗浄能力とコンタミネーション防止策が不可欠です。

短時間で確実かつ完全な洗浄ができるドリンクロボットを適切に選定することで、同じ製造日内にアレルゲンを含む製品ラインと含まない製品ラインを安全に往復運転することが可能となり、設備の稼働率を高く維持しながら、多様化する顧客のニーズへ柔軟に対応できるという、生産効率と安全性を両立する理想的な運用が実現できるでしょう。

ここまで、ドリンクロボットを選ぶ際の重要なポイントを3つご紹介しました。

これらの点を踏まえて機種選定を行うことで、導入後のミスマッチを防ぎ、ドリンクロボットのメリットを最大限に引き出すことができるはずです。

次のセクションでは、これらの選び方を念頭に置きつつ、具体的なおすすめメーカーとその製品についてご紹介していきます。

ドリンクロボットのおすすめメーカー・代理店を紹介

ドリンクロボット市場には、独自の技術や強みを持つ様々なメーカーが参入しています。

この章では、注目すべきおすすめのドリンクロボットメーカーをピックアップし、それぞれの特徴や代表的な製品をご紹介します。自社のニーズに合ったメーカーや代理店を見つけるための参考にしてください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

※一部会社とは提携がない場合がありますが、ユーザー様に最適なご案内ができるよう努めています。

-

【メーカー】

- テックマジック / TechMagic

- エイチシーアイ / HCI

- コネクテッドロボティクス / Connected Robotics

- キュービット ロボティクス / QBIT Robotics

- Doosan Robotics / ドゥーサンロボティクス

※クリックすると該当箇所まで飛びます

-

【販売代理店】

- システムデザイン / System Design

※クリックすると該当箇所まで飛びます

ドリンクロボットのメーカー

テックマジック / TechMagic

AIおよびロボティクス技術を駆使し、飲食業界の現場が抱える具体的な課題に即した自動化・省人化ソリューションを開発しています。同社が開発したドリンクロボットとしては「D-Robo」が知られています。この製品は、ビールやウイスキー、さらには様々なカクテルといった複数のアルコール飲料を含むドリンクメニューを、たった1台で自動的に提供できる高い汎用性が強みです。

エイチシーアイ / HCI

強みは、特に食品・飲料分野における現場の具体的なニーズに合わせた高いカスタマイズ能力と、AIやIoTといった最新技術を活用したスマート化ソリューションの提供力です。同社が提供するドリンクロボット関連の製品としては、ドリンクバー協働ロボットシステムが挙げられます。多岐にわたる種類のドリンクを人間の作業者と協調しながら自動で用意し、提供できる柔軟性と効率性が特徴です。

コネクテッドロボティクス / Connected Robotics

スペースが限られた狭小な厨房や既存の店舗環境にも柔軟に導入可能なシステム設計力が長けています。同社が開発中のドリンクロボットは、「ビールサーブロボット(Beer Serve Robot)」がありますが、こちらは現在プロトタイプ段階であり、正式な販売や詳細な資料公開は未定です。この製品の強みは天吊りで厨房の動線を塞がず、ビールを注ぐときはAIが黄金比の泡を実現することです。

キュービット ロボティクス / QBIT Robotics

サービス業の現場が抱える様々な課題解決に焦点を当てたロボット制御技術や運用ノウハウ、そして顧客のニーズに合わせた柔軟なシステム開発力が特徴です。同社のドリンクシステムとしては、川崎重工業の双腕ロボット「Duaro 2」に実装したものが代表的です。双腕ロボットをベースにしているため、複数の作業を同時に実行可能で、多種多様なドリンクを短時間かつ高品質に作成、提供できる点に特徴があります。

Doosan Robotics / ドゥーサンロボティクス

協働ロボットのメーカーです。同社が展開するドリンクロボット関連のソリューションとしては、「Mix Master Moodie(ミックスマスタームーディー)」が挙げられます。この製品の強みは、搭載されたAIがユーザーの表情を認識したり、簡単な質問応答を行ったりすることを通じて、気分や具体的な希望に合わせた最適なカクテルを自動で提案、提供までできる、インタラクティブな機能性にあります。

ドリンクロボットの販売代理店

システムデザイン / System Design

| 会社名 | システムデザイン / System Design |

| 設立年 | 2019年 |

| 本社 | 埼玉県草加市西町177-3 |

| 概要 | ロボティクス、IoT、AI、RPA、電子機器製品等の開発及び販売事業 |

システムデザインはロボティクスを中心にさまざまな要望に対応している会社です。搬送、デリバリーロボットの選定やロボットとRPAの組み合わせ、問題や課題からのソリューション提案など、ロボティクス、RPA、IoTなどによる業務改善をお考えの企業をサポートします。

ドリンクロボットとして、QBIT Roboticsの「ビールサーバーロボ」を取り扱っています。電源不要で、瞬間的に冷やすガスボンベタイプの氷冷方式ディスペンサーを搭載した、グループ客まで対応可能な10リットル樽対応タイプのドリンクロボットです。カップルやグループへの新たなエンターテイメントサービスとしての訴求ができます。

ホテルやカラオケ施設などが想定導入先です。詳しくはお問い合わせください。

各メーカー・販売代理店がそれぞれ特色あるドリンクロボットを開発・提供していることがお分かりいただけたかと思います。自社の課題や目指すサービスに合わせて、最適なパートナーを見つけてください。この記事が、あなたのドリンクロボット導入検討の一助となれば幸いです。