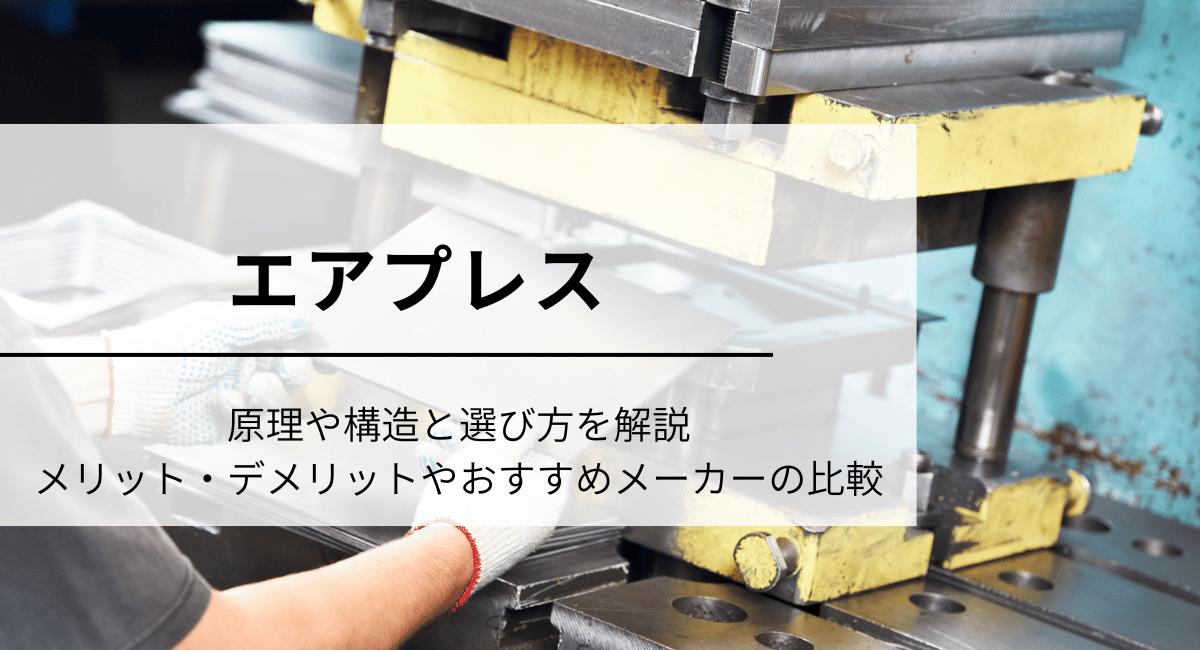

エアプレス

工業用のプレスには多くの種類がありますが、クリーンでコストパフォーマンスが高いエアプレスが注目されています。導入するにあたり、原理や仕組みを理解しておくと、現状の問題や課題を解決できる可能性が高まります。

また、エアプレスにさまざまなセンサーを導入して、システム面を整備すればDX(デジタルトランスフォーメーション)化も可能です。慢性的なトラブルやチョコ停の削減ができ、生産性向上が見込まれるでしょう。

そこで、本記事ではエアプレスの原理や仕組み、DX化へのつながりを紹介します。くわえて、エアプレスを製造・販売するおすすめメーカーについても触れていきます。

目次

エアプレスとは? 種類や原理・仕組みを解説

そもそもプレス機は大きく以下の4種類に分けられます。

圧縮空気を動力源として駆動するプレス機がエアプレスです。ほかのプレス機と比較して、設計や操作方法がシンプルなのが特徴として挙げられます。

大きな力を必要としない場合や、環境面・安全面に配慮したい場合にはエアプレスがおすすめです。

エアプレスの仕組み・原理としては、圧縮空気によってシリンダ(ラム)を動作させて、コネクティングロッド(コンロッド)に力を伝えます。

圧力は数十kN程度と比較的軽い力を得意としますが、設計次第では数十tfの圧力を発生させることが可能です。

エアプレスを導入するメリットを紹介

単純な圧力だけでいえば、油圧式プレスや機械式プレスなどに劣りますが、エアプレスには下記のメリットがあります。

微調整がきく操作性の高さ

エアプレスは操作性に優れ、コントロールしやすいのがメリットといえるでしょう。ワークによっては微調整が必要になることも多く、微妙な力加減を要する場合もあります。

エアプレスではスピコンでエアーの流量調整をおこなえば、簡単に圧力を変更できまるので、緻密な加工にも対応可能です。

安全性が比較的高い

圧力が弱いエアプレスは、油圧式や機械式と比較すると比較的安全なプレス機といえます。油圧プレスや機械式プレスは仕様上、大きな力を生み出せるプレス機です。

骨折や切断だけではなく、一歩間違えれば取り返しのつかない事故が簡単に起きてしまいます。しかし、圧力が弱いエアプレスでは、重大事故は比較的起きにくいでしょう。

ただし、エアプレスも強い力を加える加工機であることに変わりないため、絶対に安全とはいえません。設計上、大きな力を発生させるエアプレスでは油圧式や機械式同様に死亡事故のリスクもあります。

また、チョコ停時に操作を誤れば「残圧」によって、指や腕を挟んでしまう恐れもあるでしょう。作業者や現場監督者に安全教育などを徹底し、安全第一で作業させてください。

メンテナンスが容易

エアプレスは、比較的シンプルな構造のプレス機です。

機械設計にもよりますが油圧式・機械式・サーボ式に比べて部品点数が少なく、メンテナンスが容易な特徴があります。

動作時の静音性に優れている

プレス機では、クラッチ音・フライホール回転音・ブレーキ時の作動停止音などが発生します。作業音は、プレス機のサイズや稼働台数に比例して大きくなる傾向です。

遠くで作業音を聞いている場合には気にならないかもしれませんが、作業者の耳には想像以上の大きな負荷がかかります。

一般的にプレス機の動作音は、一般的に100~105dB程度と大きな音です。厚生労働省によれば85dBを超える騒音環境での作業は、音源対策や作業者側への対策を講じるよう求めています。

騒音レベルが高いと身体に悪影響がおこるだけではなく、コミュニケーション不足による事故にも繋がるでしょう。

上記と比較すると、エアプレスは静音性に優れています。コンプレッサーの動作音は避けられませんが、加圧時のプレス機の動作音は静かなものです。

事前に確認しておきたいエアプレスを導入するデメリット

エアプレスはメリットばかりではありません。デメリットもあるため、導入時には自社で検討する必要があるでしょう。主なデメリットは下記です。

エアーを扱う設備では、エルボー・スピコン・レギュレーター・ルブリケータ・シリンダなどからエアー漏れが生じる可能性があります。とくにエアー漏れが起こると、製造品質のばらつきが発生するだけではなく、ムダなエネルギーを消費することになるため注意が必要です。

エアプレスの選び方を解説

エアプレスを選ぶには目的に応じて選定基準が異なります。下記の項目を把握してから導入すべきでしょう。

出力(圧力)

出力(圧力)はエアプレスを導入するうえで、重要な項目です。一般的に柔らかい素材には低圧力、硬い素材には高圧力を用います。

カタログスペックにはコンプレッサーの推奨エアー圧力が記されているため、導入前に確認しておきましょう。

ストローク

加工方法により必要となるストローク長は異なり、製品長さの数倍になることもあります。使用目的を明確にしてエアプレスを導入してください。

エアー消費量

導入検討しているエアプレスのエアー消費量が「どの程度必要なのか」をあらかじめ把握しておきましょう。

コンプレッサーの容量次第では、ほかの加工機などと併用して使えない可能性もあります。

エアプレスのDX化で期待できる効果

エアプレスを導入することはDXの推進に効果的です。DXとはITを活用して企業風土の変革を担う活動であり、生産性向上が見込まれます。エアプレスのDX化で得られる成果は下記が考えられます。

IoTによる見える化

既存の設備やラインでは、リアルタイムでの稼働状況が分かりづらいこともあるものです。

そこで、エアプレスのシグナルタワーなどにセンサーを設置し、圧力・動力・温度・異常検知回数などをリアルタイムで監視します。

情報をクラウド上に送り、離れた場所からでも稼働状況を把握して分析することが可能です。

自動化による省人化

少子高齢化の影響により、製造業も慢性的な人手不足に悩まされています。エアプレスのDX化により加工条件や製造品質のデータ化をおこなえれば、手動化しているエアプレスも自動化できるかもしれません。

自動化を取り入れることで省人化につながり、別の業務に力を入れられ、メーカー全体の生産能力向上が見込めるでしょう。

生産ラインの効率化

エネルギー消費量・稼働率・不良発生率などをデジタル化すれば、工程内のムダを即座に見つけることができます。

システムを構築する必要はありますが、エアプレスを上手く活用できれば企業全体の生産性を向上できる可能性があるでしょう。

エアプレスのおすすめメーカー

各メーカーは、シンプルな構造でありながら技術やノウハウが詰まっているエアプレスを販売しています。ここでは下記のおすすめメーカーを紹介します。

富士コントロールズ株式会社

「富士コントロールズ」は、主にエアプレスやロードセルや測定器の製造をおこなっているメーカーです。

シンプルな構造のエアプレスだけではなく、自社のノウハウを活かしたロードセル搭載のエアプレスも販売しています。

多彩なプレス加工を求める場合には、確認してみましょう。

刀根自動機株式会社

「刀根自動機」は自動化・省力化を追求し、さまざまな加工機を製造販売しているメーカーです。主に卓上サイズのコンパクトなエアプレスを販売しています。

くわえて、エアプレス機だけではなく、プレス用金型の設計・加工・組立まで社内で一貫して製造します。

ニーズに寄り添ったエアプレス開発も期待できるでしょう。

シージーケー株式会社

「シージーケー株式会社」はプレス機・かしめ機の製造販売のほか、医療用機器製造や自動車用電装部品製造などを手掛けるメーカーです。

5~30kNの圧力に対応したエアプレスを取り扱っています。さらに、加圧タイマーやストローク変更などのオプションを追加することも可能です。

仲精機株式会社

航空機器部品やIT・AV機器機構部品・自動車部品などを手掛ける「仲精機」。自社製品では、エアプレスやかしめ機などを販売しています。

標準的なエアプレスでは推力は1.6~43kN、用途に応じてコントローラや付帯デバイスを選定可能です。また、高性能エアプレスでは、ねじれ防止機構や高精度のスライドガイドを採用しています。

キクチエンジニアリング

キクチ・エンジニアリングは代表・菊地和雄氏がひとりで事業を運営するメーカーです。個人ならではの柔軟性でさまざまなエアプレスを製作しています。

変速制御小型精密エアプレスは、下降スピードを変速制御して必要最低限のストロークでプレス加工をおこないます。

圧入・カシメ・刻印と精密加工に必要なプレスを、ダイセット不要で高精度の品質を保てるでしょう。

まとめ|センサー類も導入し、DX化が可能な生産体制を目指そう

エアプレスは油圧式や機械式と異なり、操縦性も高く、省エネでスペースも確保しやすい特徴があります。

また、シンプルな構造ゆえにメンテナンスも容易で、長期的なランニングコストを低くすることが期待できるでしょう。

DX化に向けてセンサー類などを導入すれば、加工条件や製造品質のデジタル化が可能です。生産ラインの自動化にも繋がり、生産性の向上が見込めます。

高齢化社会に突入する昨今において、人手不足の解消や属人化を防ぐためにもエアプレスを導入して効率化を図ってください。

導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

エアプレスの製品はまだありません。