農業ドローン

農業ドローンとは? おすすめメーカーや事例、種類、課題を解説農業ドローン全製品(2件)

1-2 / 2件

| 製品 | 詳細情報 |

|---|---|

|

🏆注目

28人が閲覧しました

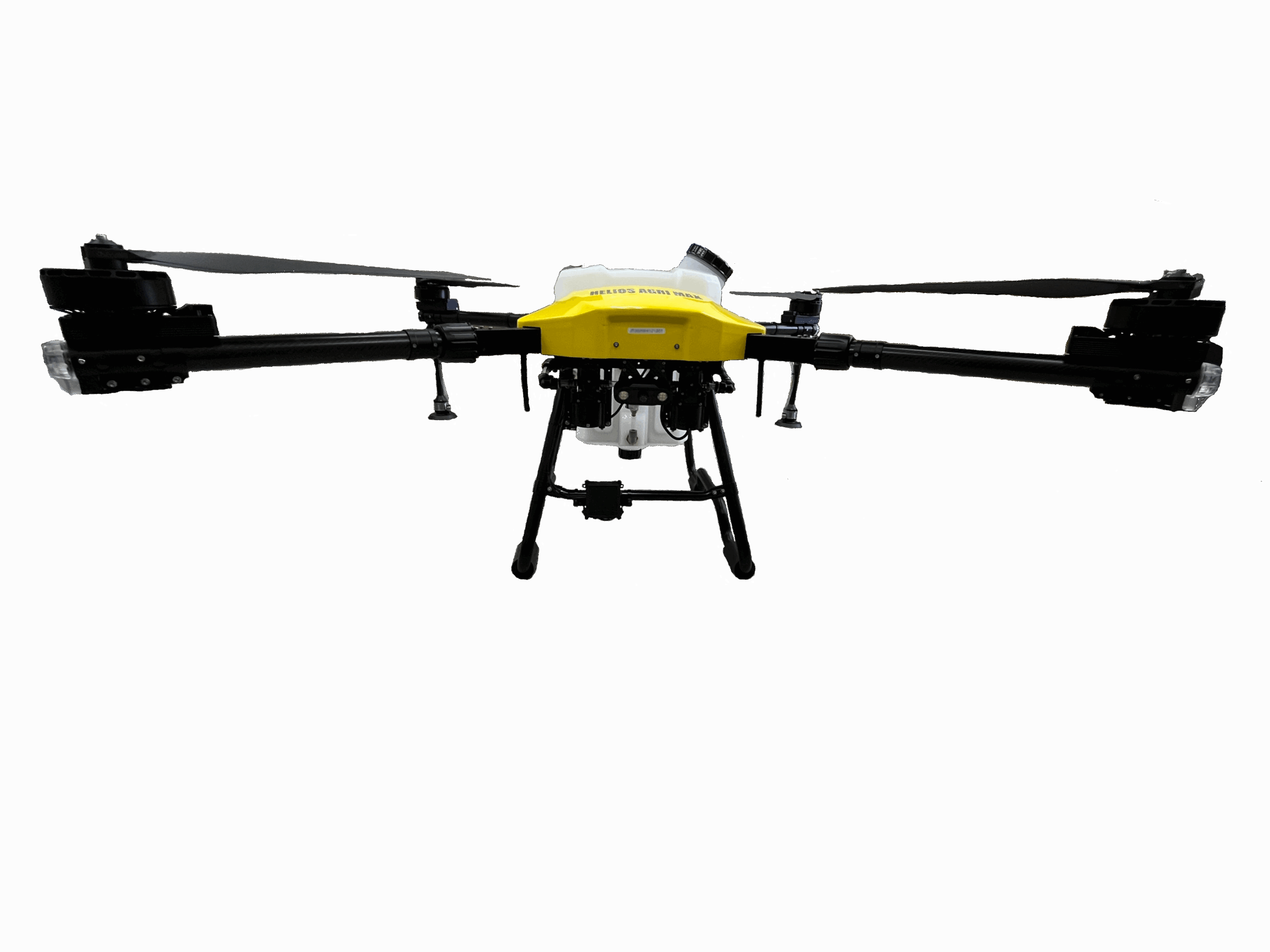

メーカー:東京ドローンプラス株式会社特徴:一般的な農薬散布タンクとは異なる5Lタンクを採用、飛行による液体の振動が機体に及ばない立体設計 折りたたみアームでコンパクトに収納可能。軽トラックにもスッポリと収納できる 操縦中に、手元のモニターで本体カメラの映像の確認が可能。フライト状況や地図を確認でき、さらに安心安全の飛行性能を実現 |

|

|

🏆注目

18人が閲覧しました

メーカー / 代理店:TTAviation / TTA JAPAN特徴:パーツが分割化されているため、万が一の破損時の修理が簡単に行える。メーカー側で修理をしなくてもユーザー側で部品交換が可能で、費用を抑えられる 自動飛行マルチABモードと自動飛行Googlemapモードを搭載、簡単操作 高性能送信機には自由にモニターを搭載することが可能。通常5.5インチ、最大8インチまで対応できる。送信機のバッテリーは最大25時間 |

1-2 / 2件

導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

農業ドローンの基礎知識や導入のポイントについては、以下の解説をご覧ください。

農業ドローンとは、農薬散布やセンシングなど農作業の自動化・省力化を実現する農業ロボットの一種で、スマート農業の中核となる存在として注目されています。

「人手が足りない」「作業が過酷」「コストがかさむ」――そんな現場の悩みに応えるべく、近年では散布だけでなく、播種、肥料散布、生育診断、物流など用途が広がり、多機能化も進んでいます。

本記事では、農業ドローンの基本的な機能やできること、活用事例、選び方のポイント、そしておすすめのメーカーまで、導入検討に役立つ情報を総合的にまとめました。

「自分の農場に最適な農業ドローンがどれか知りたい」「最新の活用動向を知りたい」と感じている方にとって、参考になる内容となっています。ぜひ最後までご覧ください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

また、JET-Roboticsでは、農業ドローン以外にもさまざまな産業用ドローンを解説しています。産業用ドローン全体について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

目次

最近の更新内容

2026/2/10更新 企業情報の更新

農業ドローンとは? できることや活用事例を紹介

農業ドローンとは、農業の現場において空中からさまざまな作業を担う無人航空機の総称です。主に農薬や肥料の散布、種まき、圃場のセンシング、害獣の追い払いなどを自動化・省力化する目的で活用・研究が進んでいます。

従来の農作業では、人手や時間、労力が課題となっていましたが、農業ドローンを導入することで、重労働を省きつつ作業の精度とスピードを両立できる可能性があります。

例えば、農業ドローンによる農薬散布は1ヘクタールあたり約10分で完了する機種もあり、作業時間の短縮が可能です。

また、自動航行機能やRTKによる位置補正技術により、精密な作業を属人性なくできるようになり、熟練のオペレーターに依存しない農業経営が可能になります。

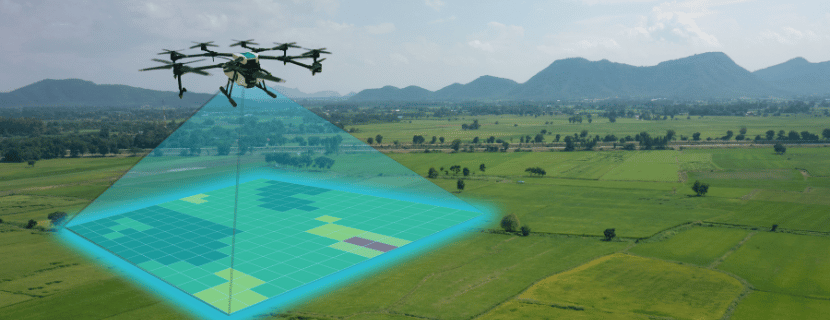

さらに、農業ドローンはセンシングによって病害虫の兆候や生育ムラを可視化し、データに基づく施策を行う「精密農業」の基盤にもなっています。

具体的な活用事例としては、北海道の大規模圃場での農薬散布や、九州地域での無人によるセンシングによる水稲生育の最適化、小規模果樹園でのピンポイント散布など、地域・作物ごとに多様です。

また、一部自治体では鳥獣被害対策として農業ドローンを導入し、野生動物の監視や追い払いを図っています。

このように農業ドローンは、効率化・省力化だけでなく、データ活用やスマート農業化の面でも可能性を秘めたテクノロジーと言えるでしょう。

次に、こうした農業ドローンにはどのような種類があるのかを見ていきましょう。

農業ドローンはさまざまな種類に分けられる

農業ドローンは用途ごとに機体構造や搭載機能が異なります。ここでは、主要な4種類の農業ドローンについて解説します。

農薬・肥料散布ドローン

農薬・肥料散布ドローンは、液体や粒剤を空中から均一に散布することを目的としたドローンです。機体には大容量のタンクが搭載されており、自動航行と連動して高精度な散布が可能です。

農薬散布ドローンについてより詳しく知りたい方は、農薬散布ドローンに特化した以下の記事をご覧ください。

播種ドローン

播種ドローンは、粒状の種を空中から正確に撒くための機体です。GPSと連動した自動飛行により、ばら撒き作業の精度を向上させることができます。

センシングドローン

センシングドローンは、可視光カメラやマルチスペクトルカメラを搭載し、圃場の状況や作物の生育状態を空撮・データ化するために使われます。データは施肥量や収穫時期の最適化に活用されます。

害獣対策ドローン

害獣対策ドローンは、音や光、追尾飛行などを使って野生動物を圃場から遠ざけるための機体です。カメラやAIを用いた自動検知システムを搭載する例もあります。

それぞれの種類には得意・不得意があるため、作物や圃場環境に応じた選定が重要です。次に、農業ドローンを導入することで得られるメリットを見ていきましょう。

導入することで得られるメリットを解説

農業ドローンの導入には、単なる作業の自動化を超えた多くの利点があります。以下では、経営面、作業面、環境面の3つの視点から主なメリットを整理します。

農業ドローンを導入することで、作業時間を短縮できるうえ、1人で広範囲の圃場を管理できる可能性があります。また、農薬や肥料の散布を無人で行えるため、作業者が薬剤を吸引するリスクを減らし、安全性も高まるでしょう。

さらに、農業ドローンに搭載されたセンシング機器で取得したデータを活用すれば、作物の生育状態を数値で把握し、的確な施肥・防除が可能になります。これによりムダな資材投入を抑えられ、コストの最適化にもつながります。

これらのメリットにより、農業ドローンは単なる補助機器ではなく、持続可能な農業経営の中核を担う存在へと進化つつあるでしょう。

次は、導入にあたって注意すべき課題やデメリットについても確認しておきましょう。

農業ドローンの課題・デメリットも確認しておこう

農業ドローンの導入には多くのメリットがありますが、一方で検討すべき課題も存在します。ここでは、主に制度面・技術面・運用面の観点からデメリットや注意点を整理します。

まず、ドローンは航空法の規制を受けるため、飛行エリアや高度、夜間運用などには制限があります。農業用途であっても許可申請や飛行日誌の記録が必要になる場合があり、導入前に十分な確認が欠かせません。

また、操作や機体整備に関する一定のスキルが求められるため、導入後すぐにフル活用できるとは限らず、操作訓練やスタッフ育成も重要な要素となります。

さらに、農業ドローン本体やバッテリー、保守部品にかかるコストが高額になることがあり、特に中小規模農家にとっては投資負担が大きくなるケースもあるでしょう。

加えて農業ドローンは、雨風の強い日や濃霧など、気象条件によっては飛行が制限されるため、スケジュール通りに作業できないリスクも想定しておく必要があります。

これらの課題を正しく理解し、対策を講じたうえで農業ドローンを活用することが、継続的な運用と成果につながります。

次章では、農業ドローンの選び方を解説します。次章を読んで、圃場にある機種を見定められるようにしておきましょう。

農業ドローンを選ぶ際に重視したいポイント

農業ドローンにはさまざまな機体や機能がある中で、用途や圃場環境、自社の営農スタイルに合わせた「選定基準」を持つことが重要です。ここでは導入時に見落としがちな3つの観点から、機体選びのポイントを紹介します。

着脱式アタッチメントの拡張性を重視する

用途別に交換できる着脱式アタッチメント(散布タンク・播種スプレッダー・カメラジンバルなど)の拡張性を重視することは、農業ドローン選定の中でも汎用性を左右するポイントです。

この選び方は、扱う作物の種類や作業内容の年間サイクル、さらに各アタッチメントの重量バランスに依存します。

もし交換できない固定式の農業ドローンを選んでしまうと、作業内容に応じて複数台の機体を購入・維持する必要が生じ、結果として導入コストがかさむという課題が発生するでしょう。

特に複合経営を行っていたり、季節によって作業内容が変化する現場では、この選定基準を軽視できません。

1機で散布・播種・簡易モニタリングを回せて遊休時間を減らし投資回収期間を短縮できるようになることを目指すなら、農業ドローンのアタッチメントの着脱性と拡張性を優先して検討すべきでしょう。

地形追従・高度制御機能を備えた機体を選ぶ

樹高や畝高に合わせて自動で高度を維持できる地形追従センサーとAI経路生成機能を備えた農業ドローンを選ぶという視点も、作業の精度と再現性を確保するうえで必要です。

特にこれは、圃場の起伏や作物の高さ、さらには必要とされる飛行精度と密接に関係しています。

高度維持機能が不十分な場合、作物との距離が一定にならず、画像解析に必要な解像度が確保できなかったり、散布ムラが発生したりといった問題につながります。

特に、果樹園や段々畑、棚栽培のように高さのばらつきがある環境では、この機能が作業の成否を左右する場面が多く見られるでしょう。

均一高度で飛行できるため再飛行や薬剤・花粉の追加作業を防ぎ作業時間を圧縮するためには、地形追従とAI制御の性能にも目を向けて農業ドローンを選ぶ必要があります。

クラウドと連携できるデータ仕様に注目する

飛行ログや生育データをクラウドへ連携できる仕様の農業ドローンを選ぶという基準も、スマート農業を見据えた運用には重要です。この観点は、APIの有無や対応可能なデータフォーマット、現在使用している営農支援ツールとの互換性といった要因に影響されます。

もし連携不可能な仕様の農業ドローンを選んでしまうと、施肥計画や作業履歴の記録を手作業でまとめなければならず、帳票作成や行政提出といった事務作業が煩雑になります。

スマート農業実証事業や補助金の対象事業など、データ提出が求められるケースでは、この連携性が重要でしょう。

リアルタイム連携で可変施肥や収量予測が自動化され経営判断と追跡性を向上させるためには、データ連携対応の有無は確認すべきです。

それでは最後、代表的な農業ドローンのおすすめメーカーを見ていきましょう。

おすすめの農業ドローンメーカーを厳選して紹介!

農業ドローンを導入する際、信頼できるメーカー選びは重要です。ここでは、日本国内で注目されるおすすめの農業ドローンメーカーを紹介します。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

- ヤマハ発動機 / Yamaha Motor

- エヌ・ティ・ティ・イードローンテクノロジー / NTT e-Drone Technology

- エーシーエスエル / ACSL

- スカイドライブ / SkyDrive

※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。

ヤマハ発動機 / Yamaha Motor

農業ドローン分野では、国内水稲防除において大きなシェアを持ち、30年以上にわたる飛行データを蓄積している点が強みです。同社は、「FAZER R」や「YMR-08」、「YMR-08AP」、「YMR-II」、「RMAX」などの農業ドローンを製造しており、多様な農業ニーズに応じた機体ラインナップを備えています。同軸ローターによる強力なダウンウォッシュを活かし、1回の飛行で1ヘクタールの散布と狭小地対応の両立を実現する点がおすすめポイントです。国内の水稲農家に加え、米・ナパバレーの葡萄園など国内外で広く採用されています。

エヌ・ティ・ティ・イードローンテクノロジー / NTT e-Drone Technology

2020年に設立された埼玉県朝霞市に本社を置く、農業ドローンに特化した国産メーカーです。NTTグループの通信インフラとクラウド基盤を活かし、遠隔保守や可変施肥プラットフォームとの統合運用を実現する技術力が特徴です。農業ドローンとしては、「AC101」や「AC102」などがあり、現場に応じた自動航行やデータ連携を標準装備しています。フィールドマネージャー「xarvio」との連携による可変施肥や自動航行をワンストップで提供可能です。

エーシーエスエル / ACSL

農業ドローンである「SOTEN Agriculture Package」は、NDAA準拠のAES256暗号化システムとIP43耐候ボディを備え、ワンタッチ交換式マルチスペクトルカメラとLTE経由2.5 mileのBVLOS飛行で精密農業データを高速取得できる点が特徴です。同製品は、稲作・畑作・果樹園などの精密農業を行う農業法人や農協、農業コンサルティング/リモートセンシング事業者、農業研究機関といった農業分野に広く導入されています。

スカイドライブ / SkyDrive

山間部や農地など従来の車両・ヘリでは難しい地点へ安全かつ自律飛行で物資を届ける運用技術と冗長設計を強みとする農業ドローンメーカーです。同社の農業ドローンである「SkyLift」は、30 kg可搬(1日最大700 kg)と30 mホイスト機構を備え、目的地を指定するだけで自律飛行しながら塗装缶や農産物を“空中停止”で安全に荷役できる点が特徴です。同製品は、農産物輸送をはじめ、農業法人・農協による苗・肥料搬送や収穫物集荷ラインに導入されています。

導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。