クリーンルームロボット

クリーンルームロボットは、汚染物質を排除した清潔な作業環境であるクリーンルーム内で活躍するロボットです。精密機器の製造や医薬品開発、半導体の製造など、高度な清浄度が求められる現場で、汚染物質の発生を最小限にとどめながら稼働できます

しかし、どの製品が自社に最適かを選ぶのは簡単ではありません。この記事では、クリーンルームロボットの基本的な特徴や原理、構造を解説し、さらにはクリーンレベル別の種類や選び方、活用方法について詳しく紹介します。

また、記事後半では、クリーンルームロボットのおすすめメーカー情報の紹介あります。

自社のニーズにぴったりのクリーンルームロボットを見つけ、作業効率と品質向上を実現するための第一歩を踏み出しましょう。

目次

クリーンルームロボットとは? 特徴や原理・構造などを解説

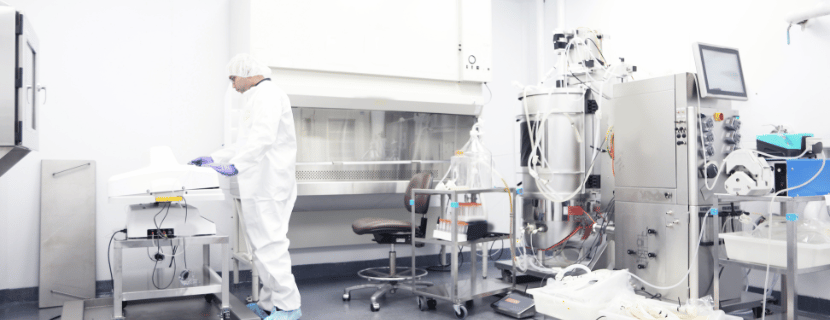

クリーンルームロボットは、主にクリーンルーム内で稼働する自律的なロボットで、ホコリや汚染物質の少ない環境での作業を前提に製造されています。

クリーンルームとは、微細な粒子や汚染物質が極力排除された作業空間を指し、クリーンルームロボットは、精密機器の製造や研究開発の現場で重要な役割を果たしています。

クリーンルームロボットの構造は、汚染物質の発生を最小限に抑えるために設計が特殊です。例えば、クリーンルームロボット自体の素材が低発塵性であったり、動作中にホコリを生じないように内部の機構が密閉されていることが多いです。

また、動作範囲も限られた空間内での効率的な移動ができるように、位置情報の追跡や障害物を避ける機能が組み込まれています。

クリーンルームロボットの原理は、主に自律的なナビゲーションシステムとセンサー技術に基づいています。

これにより、クリーンルームロボットは作業を正確かつ効率的に行うことができます。また、動作は事前にプログラムされたスケジュールに基づき、24時間体制で活動可能な点も特徴の1つです。

クリーンルームロボットの基本的な情報が分かったところで、次章ではクリーンルームロボットを種類分けします。

自社に合う種類の目星をつけておきましょう。

ISOクラス別で分類して種類ごとに紹介

クリーンルームロボットが稼働するクリーンルームには、空気中に存在する粒子(汚染物質)の数を基準にした、クリーンレベルが設定されています。

これはISO 14644-1という国際規格に基づいた「ISOクラス」と呼ばれ、Classが小さいほど、よりきれいな部屋になります。

以下では、各クリーンレベルに応じたロボットの特徴を紹介するので、ぜひご一読ください。

Class 1~3: 超高清浄度対応クリーンルームロボット

Class 1~3のクリーンルームは、非常に高い浄度を要求するため、これらに対応するクリーンルームロボットは極限まで低い発塵性が求められます。これらのクリーンルームロボットは、ほとんどの部品において金属や特殊素材を使用し、さらに精密なエアフィルタリングシステムを備えています。

Class 4~5: 高清浄度対応クリーンルームロボット

Class 4~5のクリーンルームに対応するクリーンルームロボットは、ホコリや汚染物質の発生を最低限に抑えつつ、Class1~3の製品より少し緩い基準でも問題なく作業ができます。これらのクリーンルームロボットは、工場や研究所など、常にクリーンな環境を維持することが求められる場面で活用されます。

Class 6~7: 中程度の清浄度対応クリーンルームロボット

Class 6~7のクリーンルームロボットは、中程度のクリーンルームに対応しており、比較的広い範囲で活用されます。これらのクリーンルームロボットは、簡単な清掃作業や補助的な作業に特化しており、低価格で導入しやすい点が特徴です。

Class 8~9: 比較的低い清浄度対応クリーンルームロボット

Class 8~9のクリーンルームロボットは、比較的低い清浄度が求められるクリーンルームでの使用が一般的です。このクラスのクリーンルームロボットは、主に簡単な清掃作業や物品運搬など、他の高クリーン度のロボットに比べて要求される精度が低い作業を得意としています。

自社がどの種類のクリーンルームロボットを選べばよいか検討はついたでしょうか?

次章からは、クリーンルームロボットと他の産業ロボットの違いや、クリーンルームロボットの活用用途を紹介します。ご興味ある方はぜひご覧ください。

ほかの産業ロボットの違いを解説

クリーンルームロボットとほかの産業ロボットの主な違いは、使用される環境と求められる清浄度にあります。クリーンルームロボットは、清浄度が厳格に管理されたクリーンルーム内で使用されることが多く、そのため、ホコリや汚染物質の発生を極限まで抑える設計が求められます。

一般的な産業ロボットは、汚染の影響が比較的小さい作業環境で使用されることが多いため、清浄度の管理に関してはクリーンルームロボットほど厳しくありません。

また、クリーンルームロボットは動作中に微細な粒子を発生させないための特殊な構造や素材が採用されているのに対し、他の産業ロボットはそのような仕様を持たないことが一般的です。

そして、クリーンルームロボットは、特に精密機器の製造や医薬品の研究など、微細な汚染物質の影響を最小限に抑える必要がある分野で重要な役割を果たします。

一方で、ほかの産業ロボットは、多様な作業を高速かつ効率的に行うことが求められ、特に大量生産や部品組み立てなどで広く使用されています。

クリーンルームロボットの活用用途を紹介

クリーンルームロボットの活用用途は広範囲にわたります。以下に代表的な用途を紹介します。

このように、クリーンルームロボットはさまざまな産業で使用され、作業効率の向上とともに、清浄度を維持するために欠かせない存在となっています。

ここまで、クリーンルームロボットについて網羅的に解説しましたが、実際に製品を選ぶときにはどの様に選定するのが良いのでしょうか?

次章では、そんな疑問に答えるべく、クリーンルームロボットの選び方を解説します。

各社に合わせたクリーンルームロボットを導入するための選び方を解説

クリーンルームロボットは、自社に適したものを選べないと、生産効率を下げるどころか、そもそも使えないという可能性もあります。そのため、本章を読み、自社に合ったクリーンルームロボットを選べるようにしてください。

クリーンレベルに適した製品を選定する

まず解説するクリーンルームロボットを選ぶ際の基本的な選定ポイントは、対象となるクリーンルームのクリーンレベルに適したロボットを選定することです。

この選び方は、クリーンルームで求められる清浄度や作業内容に加え、クリーンルームロボットが備える清浄性能、例えばHEPAフィルターの有無などの要素によって左右されます。

仮に適合しないクリーンルームロボットを導入してしまうと、発塵などによって汚染リスクが高まり、製品や研究プロセスの品質が損なわれる可能性があります。

特に高度な清浄度が求められる半導体製造や医薬品開発などの現場では、この選び方の重要性が高くなるでしょう。

適正なクリーンルームロボットを選ぶことで、清浄度を確保しながら高品質な製品を維持することができ、作業環境全体の安全性や信頼性を高めることにつながります。

耐久性とメンテナンス性を考慮して選定する

クリーンルームロボットの選定ポイントとして、使用環境における耐久性や日常的なメンテナンスのしやすさも大切です。

この点は、ロボット本体の材質や設計、使用されている部品の耐久性、そしてメンテナンス作業の手間に直結する構造などが影響します。

もし、メンテナンス性の低いクリーンルームロボットを選んでしまうと、稼働中のトラブルや故障が頻発し、結果としてクリーンルームの清浄状態を維持できなくなるリスクがあります。

定期的な運用が求められる製造現場や、長時間稼働させるクリーンルーム環境では、特にこの選び方が業務の継続性に直結するでしょう。

日常的なメンテナンスがしやすいクリーンルームロボットを選ぶことで、運用上のダウンタイムを最小限に抑えつつ、長期的な安定稼働とコスト削減を両立することができます。

自動化機能を備えた製品を選ぶ

クリーンルームロボットの選び方として、自動充電や自己診断などの自動化機能を備えているかどうかを評価することも有効な判断基準です。

これは、作業の自動化に対する現場のニーズや、ロボットに搭載されたAI、センサー、通信機能といったスマート技術の実装度によって左右されます。

仮にこうした自動化機能が不十分なクリーンルームロボットを選んでしまうと、オペレーターが都度操作や監視を行う必要があり、人的リソースの浪費や作業効率の低下につながります。

特に、複数のクリーンルームを並行して運用している場合や、人手が限られている現場では、自動化の有無が業務効率に影響を与えるでしょう。

自動化機能に優れたクリーンルームロボットを選ぶことで、オペレーターの負担を軽減し、作業の一貫性やミスの低減、ひいては生産性の向上を実現することが可能になります。

次章では、クリーンルームロボットのおすすめメーカー情報を比較します。貴社のメーカー選びの参考にして下さい。

おすすめのクリーンルームロボットメーカーを紹介! 各社の強みも解説

本章では、代表的なクリーンルームロボットメーカーの中でも、当編集部おすすめのメーカーをピックアップして紹介します。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

- ヤマハ発動機 / Yamaha Motor

- デンソーウェーブ / DENSO WAVE

- ジェーイーエル / JEL

※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。

ヤマハ発動機 / Yamaha Motor

| 会社名 | ヤマハ発動機 / Yamaha Motor |

| 設立年 | 1955年 |

| 本社 | 静岡県磐田市新貝2500 |

| 概要 | 二輪車・無人ヘリまで手がける“モビリティ総合メーカー” |

ヤマハ発動機は、高い技術力とモビリティ技術を活かした独自のソリューションに強みがあります。

同社のクリーンルームロボットとしては「YK-XEC」シリーズがあり、クリーン度と可搬性能のバランスに優れており、特に医療機器や半導体製造のような高い精度とクリーン性が求められる分野で信頼性の高い選択肢となっています。

導入先としては、半導体やハードディスク製造、食品業界、医療機器関連工場など多岐にわたり、省人化や品質管理の強化といった効果が実証されています。

デンソーウェーブ / DENSO WAVE

| 会社名 | デンソーウェーブ / DENSO WAVE |

| 設立年 | 1976年 |

| 本社 | 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番 |

| 概要 | 産業用ロボット・自動認識機器・制御機器の総合メーカー |

デンソーウェーブは、自動車業界で培った高品質基準と信頼性を製品設計に反映しており、厳しい環境下でも安定稼働が可能なロボット開発力に定評があります。

代表的なクリーンルームロボットには「VSシリーズ」や「VP-G2」があり、滅菌耐性に優れており、クリーン性と耐薬品性を両立したクリーンルームロボットとして、医療・製薬業界での採用が進んでいます。

調剤や創薬といった工程のほか、食品業界や自動車部品製造でも導入されており、作業の効率化と異物混入・作業者被曝リスクの軽減に貢献しています。

ジェーイーエル / JEL

| 会社名 | ジェーイーエル / JEL |

| 設立年 | 1993年 |

| 本社 | 広島県福山市草戸町2-8-20 |

| 概要 | 半導体搬送ロボットメーカー |

ジェーイーエルは、これまでに蓄積された豊富なノウハウと実績により、精密搬送分野において高い専門性を誇ります。

同社が提供するクリーンルームロボットには「SCRシリーズ」や「FTVHRシリーズ」があり、特に真空対応技術に優れており、クリーンルーム内での精密搬送用途における適応力に優れています。

半導体製造や液晶パネル製造など、微細な粒子管理と精密な搬送が同時に求められる現場で多数採用されており、プロセス全体の品質向上に貢献しています。