除草ロボット

除草ロボット 製品1件、カタログ0件

除草ロボットとは? 価格相場やおすすめメーカー、メリット・デメリットを解説

人手不足や高齢化に直面する日本の農業において、雑草管理の自動化は主要な課題のひとつです。特に水稲や畑作では、雑草の繁茂が収量や品質に直結するため、除草作業の効率化が求められています。こうした背景の中で注目されているのが、除草作業を省力化・高精度化する除草ロボットです。 本記事では、除草ロボットの基本構造や走行方式、価格帯、レーザー技術などの最新動向に加え、導入に際しての選び方や代表的なメーカーについて詳しく解説します。本記事を読むことで、自社の圃場条件や作物、除草ニーズに合った除草ロボットの導入判断に必要な知識を網羅的に得ることができるでしょう。 JET-Roboticsに問い合わせる ※JE...

導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

除草ロボットの基礎知識や導入のポイントについては、以下の解説をご覧ください。

人手不足や高齢化に直面する日本の農業において、雑草管理の自動化は主要な課題のひとつです。特に水稲や畑作では、雑草の繁茂が収量や品質に直結するため、除草作業の効率化が求められています。こうした背景の中で注目されているのが、除草作業を省力化・高精度化する除草ロボットです。

本記事では、除草ロボットの基本構造や走行方式、価格帯、レーザー技術などの最新動向に加え、導入に際しての選び方や代表的なメーカーについて詳しく解説します。本記事を読むことで、自社の圃場条件や作物、除草ニーズに合った除草ロボットの導入判断に必要な知識を網羅的に得ることができるでしょう。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

また、JET-Roboticsでは、除草ロボット以外にもスマート農業に役立つさまざまな農業ロボットを解説しています。農業ロボット全体について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

目次

最近の更新内容

2026/1/15更新 企業情報の更新

除草ロボットとは? 仕組みや活用例など基本情報を解説

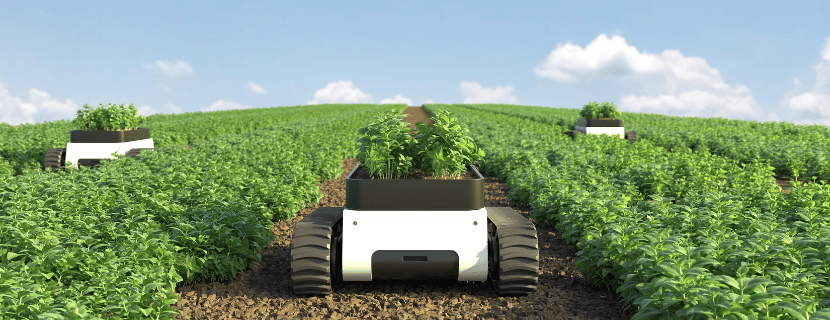

除草ロボットは、農業現場での雑草管理を自動化するために開発された農業ロボットの一種です。畑や水田などの圃場を自律的または遠隔操作で移動し、雑草を検知して除去する機能を持ちます。

従来の除草作業は手作業または草刈り機によって行われてきましたが、近年では省力化・高精度化を目的に、AIやセンシング技術、ロボティクスを融合させた除草ロボットが登場しています。

除草方式には、機械式刃による除草のほか、レーザー、熱処理、電気ショック、微量薬剤散布など多様な技術が用いられ、これにより作物を傷つけず、雑草のみを的確に処理することが可能です。

除草ロボットの活用事例としては、田畑の畝間や株間の除草、ビニールマルチ内での雑草管理、苗木周辺の雑草除去などがあり、作物の種類や圃場条件に応じた専用モデルが開発されています。

また、一部の除草ロボットはドローンや他の農業機械と連携し、スマート農業基盤の一部として運用されています。

このように、除草ロボットは農作業の効率化だけでなく、環境負荷低減や生産の安定化にもつながるロボットです。

次章では、人手作業や草刈り機と比較した際の、除草ロボットならではのメリット・デメリットについて解説します。

人手作業や草刈り機と比較した時の除草ロボットのメリット・デメリット

除草ロボットは、従来の人手作業や草刈り機による作業と比較して、効率性・安全性・品質面でさまざまな違いがあります。この章では、除草ロボット特有のメリットと課題を明確にします。

除草ロボットのメリット

除草ロボットは、作物と雑草をAIや画像解析により判別し、作物を傷つけることなく雑草だけを除去できます。これにより、草刈り機では対応しにくい畝間や株間といった狭小部の除草が可能になります。

また、人手作業では刈り残しが発生しやすい場所でも高い精度で除草を行えるため、雑草の再生抑制とともに生産性の安定化に貢献するでしょう。

除草ロボットのデメリット

費用面では、特にAIやセンサーを搭載した自立型の除草ロボットが高価であり、小規模農家には負担となる場合があります。また、作物の種類や圃場の条件(傾斜地・湿地など)によっては十分な効果を発揮できないこともあります。

そして、除草ロボットの操作やメンテナンスにはある程度の技術的な知識が必要なため、全くの初心者には扱いが難しいでしょう。

次章では、除草ロボットの走行方式について、自立型と遠隔操作型の2つに分けて解説します。

除草ロボットには2種類の走行方法がある

除草ロボットは、走行方式によって自立走行型と遠隔操作型の2種類に分けられます。

本章では、それぞれの概要やメリット・デメリットを解説するので、導入する際の参考にしてください。

自立走行型

自立走行型は、GPSやLiDAR(レーザー測距)、カメラなどのセンサーを活用し、あらかじめ設定した圃場内を自律的に走行して除草を行うタイプの除草ロボットです。

障害物の自動回避や、AIによる雑草検知機能を備えたモデルもあり、完全無人での運用が可能です。

遠隔操作型

遠隔操作型は、タブレットや専用コントローラを使って人が遠隔から操作する方式の除草ロボットです。

比較的シンプルな構造で、操作に慣れるまでの時間も短く、初期コストが低いモデルも多く存在します。

このように、運用体制や圃場条件に応じて、適切な走行方式の除草ロボットを選定することが重要です。次章では、除草ロボットの価格相場を紹介します。

除草ロボットの価格相場を紹介

除草ロボットの価格は、方式・機能・走行形態によって異なります。

一般的には以下のような価格帯が目安となります。

- 遠隔操作型

- 自立走行型

- レーザー式などの高機能モデル

50万円〜150万円程度

500万円〜2,000万円程度

数千万円~1億円程度

また、除草ロボットの価格には本体費用のほか、以下のような費用も含まれる場合があります。

- センサー・カメラ等の追加オプション

- GNSSなどの位置補正装置

- 導入時の初期設定・操作指導費用

- 年間保守・サポート契約料

日本国内では、農業機械導入支援の補助金制度(例:スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業など)が活用可能であり、導入コストの一部を軽減することも可能です。

価格はあくまで目安であり、作物や圃場規模、目的に応じて最適な除草ロボットを選ぶことが重要でしょう。

次の章では、近年注目が集まる、レーザー技術を活用した除草ロボットを紹介します。

レーザー技術を活用した最新の除草ロボット事情を紹介

近年、除草ロボットの中でも、除草にレーザー技術を活用するレーザー除草ロボットが注目されています。

レーザー除草ロボットは、高精度のカメラやAIによる画像処理技術を活用し、雑草のみを識別してレーザーを照射する方式です。

この方式は、薬剤を使わず、非接触で雑草を処理できるため、環境負荷が小さく、有機農業や無農薬栽培との相性が良い点が特徴です。

スイスのEcorobotixやアメリカのCarbon Roboticsなどの農業ロボット企業を中心に実用化が進んでおり、作物の株間・条間に潜む雑草への精密照射が可能なモデルもあります。

ただ、レーザー照射による雑草焼却は、短時間で除草できる一方、火傷などの安全面への配慮が必要であり、センサーによる人や動物の検知と連動する安全設計が一般的です。

日本国内でも試験導入(公的実証段階)が進んでおり、精密農業との統合による活用が期待されています。

次章では、ここまで解説してきたような多様な側面を持つ除草ロボットの中から、どう選定すればよいのかについて解説します。

除草ロボットの選び方:目的と条件に応じた最適な選定ポイント

除草ロボットの導入においては、単に価格やメーカーだけでなく、使用環境や作物の特性に応じた性能の見極めが重要です。この章では、実際の選定で考慮すべき3つの代表的なポイントを解説します。

メーカーや代理店に相談する際にも以下の点をはっきりさせておくと相談がしやすいでしょう。

作物と雑草を正確に判別できるセンシング方式

除草ロボットの選定ポイントとして、センシング方式が作物や圃場の条件に適合するかを見極めることが重要です。

葉色の違いや株間幅、雑草の背丈や密度といった要素によって、AI画像解析やLiDAR、近赤外センサーの精度は左右されます。

適切な方式を選定できなければ、誤って作物を刈ってしまうリスクや、雑草を見落とすことで再度手作業が必要になるといった不具合が生じます。

特に作物と雑草が混在しやすい初期の生育期や、混植・直播きの圃場では、この選定が収量や作業負担に直結するため、十分な検討が必要でしょう。

一方で、最適なセンシング方式の除草ロボットを導入すれば、曇天や夜間といった視界が不安定な状況下でも安定した識別が可能となり、無人連続稼働への信頼性が高まります。

走行・ガイド方式が圃場に合うかどうか

除草ロボットの運用効率を左右する要素として、走行やガイド方式が圃場条件に適合するかという視点もあります。

GNSSを用いた自律走行、ケーブル誘導式、畝ガイドタイヤ式などの方式は、それぞれに向き不向きがあり、圃場面積、畝の直線性、電波環境、区画間移動距離などによって選定が変わります。

この選定を誤ると、除草ロボットが畝を外れて作物を損傷するなどのリスクが高まり、再整地や再施肥といった追加作業が発生してしまいます。特に傾斜地や防風林が多くGNSS信号が安定しない圃場では、ガイド方式の慎重な選定が必要でしょう。

反対に、圃場条件に合った方式を導入できれば、一人で複数区画を効率的に稼働させられ、作業時間と段取り負荷を削減することが可能になります。

除草方式と土壌の相性

除草ロボットを選ぶ際は、使用する除草方式が土壌条件や栽培環境に適しているかも大事な視点です。

除草ロボットの除草方式には、ロータリー刃やフレームホー、レーザー、電気パルスなど多様な方式が存在します。そして、どの方式が適しているかは、それぞれの土質(粘土質や砂質など)、含水率、覆土の深さ、層の有無といった条件に左右されます。

相性が悪ければ、除草効率が下がるだけでなく、雑草の飛散や再発芽の原因となり、結局作業回数が増えることでコストがかさむ可能性もあります。特に梅雨期や潅水後など、土壌水分が頻繁に変動する地域ではこの選定の重要性が一層高まるでしょう。

一方で、土壌特性に適合する方式の除草ロボットを採用すれば、必要以上にバッテリーを消費せず、除草作業の回数も減らせるため、トータルの運用コストを効果的に抑えることができます。

以上のように、除草ロボットの選定では、作物や土壌、圃場環境に応じた性能の見極めが鍵となります。次章では、除草ロボットのおすすめメーカーを紹介します。

おすすめの除草ロボットメーカー比較

最後に、当編集部がおすすめする、除草ロボットのメーカーを紹介します。以下に紹介するメーカーの製品は補助金が活用可能なものもあります。

気になるメーカーがあったり、除草ロボットについて話を聞きたい場合は、以下のボタンよりお問い合わせください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

- AllyNav / アリナビ

- クボタ / Kubota

- 井関農機 / ISEKI

- ハタケホットケ / Hatakehottoke

※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。

AllyNav / アリナビ

| 会社名 | AllyNav / アリナビ |

| 設立年 | 2015年 |

| 本社 | 中華人民共和国上海青浦区 |

| 概要 | 農業科学分野における農家を支援するために設計されたインテリジェント農業機械機器の開発・製造 |

AllyNavは農業IoT、農業機械の自動操縦、自律型コアアルゴリズムに注力し、農家の生産能力向上と農業プロセスの最適化を支援している会社です。農家が自律的でデータに基づいた農作業を導入できるよう、拡張性の高いソリューションを提供しています。

除草ロボットとして、「Taurus80E」を展開しています。プロフェッショナルな大規模作業向けに設計された次世代の自律型農業機で、RTK測位技術と高度な障害物回避システムを組み合わせて搭載しているため、高い精度と信頼性を実現しました。また、最大20°の傾斜を含む過酷な環境にも対応できます。

大規模農園事業における雑草防除と植生管理にはもちろんのこと、空港、道路脇、鉄道沿線、川岸の斜面や市営公園、商業施設、住宅開発地、緑地帯などの維持管理にも使用可能です。詳しくはお問い合わせください。

クボタ / Kubota

除草ソリューションとして、株間と条間を同時に処理できる「楽とーる」があります。既存の田植機を再利用して除草機に変換できる構造で、専用機の新規導入よりもコスト効率に優れています。既存設備を活かせる点で差別化されているといえるでしょう。大阪府能勢町の「安田ふぁーむ」や新潟県農業大学校などで実証や実演が行われています。

井関農機 / ISEKI

主力除草ロボットは、「アイガモロボ2」です。太陽光とバッテリーで稼働し、水田に自律航行する6kgの軽量設計が特徴です。このロボットは水を攪拌して濁らせ、光合成を妨げることで雑草の成長を抑制する非破壊型の除草方式を採用しており、従来の物理的除草方式とは一線を画しています。教育現場で導入されるなど、実践的な活用が進んでいます。

ハタケホットケ / Hatakehottoke

ハタケホットケは、長野県塩尻市に拠点を置く、水田の除草作業を自動化するロボットを開発・販売する企業です。農家がほっとける農業を目指し、重労働な除草作業から解放するためのユニークなソリューションを提供しています。同社が手掛ける水田除草ロボット「ミズニゴール」は、全国の水稲農家で導入が進んでいる主力製品です。

導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。