ヒューマノイドロボット(人型ロボット)

近年、ヒューマノイドロボットは研究機関だけでなく、産業やサービスの現場にも登場するようになり、その存在感を急速に高めています。

しかし、ヒューマノイドロボットと一口に言っても、その定義や構造、近しい概念との違いは明確に整理されていないケースも多く、正しく理解するのは意外と難しいものです。

本記事では、ヒューマノイドロボットの定義や特徴、構造や仕組みといった基本情報をわかりやすく解説します。さらに、アンドロイドや認知ロボットとの違いにも触れながら、現在の技術的な位置づけや進化の方向性を丁寧に整理していきます。

また、記事後半では、ヒューマノイドロボットのおすすめメーカーを日本と海外の会社で分けて解説するので、自社のメーカー選びの参考にしてください。

まずは次章で、ヒューマノイドロボットとは何か、その全体像を押さえていきましょう。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

※一部メーカーとは提携がない場合がありますが、ユーザー様に最適なご案内ができるよう努めています。

目次

ヒューマノイドロボットとは? 定義や特徴、仕組み・構造を解説

まずは、本章でヒューマノイドロボットの基本情報を確認していきましょう。

ヒューマノイドロボットの定義と特徴

ヒューマノイドロボットとは、人間に似た外見や動作を持つロボットです。一般的には「頭部・胴体・腕・脚」といった構造を持ち、二足歩行での移動や、手で物を掴んだり、会話やジェスチャーを行ったりといった、人間らしい振る舞いができるように設計されています。

その定義は必ずしも「完全な人間の再現」ではなく、人の姿や動きを模倣したロボット全般を広く含みます。たとえば、下半身が車輪になっているロボットであっても、上半身が人間に似た形状で会話や動作ができる場合、それはヒューマノイドロボットに分類されることが多いです。

また、ヒューマノイドロボットの外観にはバリエーションがあります。親しみやすいようにデフォルメされた可愛らしい見た目のものから、肌や髪の質感まで人間そっくりに再現されたリアルなものまで存在します。

特に後者は「アンドロイド」とも呼ばれ、人間と見間違うほどのリアリティを追求したタイプです。つまり、ヒューマノイドロボットとは広く「人間らしさを感じさせる設計を持つロボット」であり、その中に「アンドロイド」のようなさらにリアルな形態が含まれるという構図です。

どんな仕組み・構造になっている?

ヒューマノイドロボットは、人間の身体を模倣した精密なメカニズムで成り立っており、以下のようなハードウェアとソフトウェアの構成要素によって高度な動作を実現しています。

- 骨格と筋肉の代替

- バランス制御

- 環境認識と知覚

- ソフトウェア制御

- 機械学習の応用

金属フレームと関節モーター(アクチュエータ)により、身体の構造と可動を再現。

ジャイロセンサーや加速度センサーを用いて二足歩行時の安定性を確保。

頭部に内蔵されたカメラ(目)やマイク(耳)で映像・音声を取得し、外界の情報を把握。

ロボット用OSとAIアルゴリズムにより、動作や対話の判断・実行を支援。

ディープラーニングなどを活用し、ジャンプ・ダンス・障害物回避などの複雑な動作を可能に。

これらの仕組みにより、ヒューマノイドロボットは日々進化を遂げており、単なる工業製品ではなく、人間の生活や感情に寄り添う存在としての役割も期待されています。

アンドロイドや認知ロボットとの違いは?

ヒューマノイドロボットと混同されがちな概念として、アンドロイドや認知ロボットがあります。本節では、これらの概念の切り分けをわかりやすく説明します。

アンドロイドとの違い

ヒューマノイドロボットは「人間のような形を持つロボット」の総称であり、頭部・胴体・腕・脚などを備え、人のような動きや振る舞いを再現できるように設計されています。

一方、アンドロイドはヒューマノイドロボットの中でも特に「見た目のリアルさ」に重点を置いたタイプです。

アンドロイドという言葉は、「andro(人間)」と「-oid(〜のような)」に由来し、「人間に極めて似ているもの」を意味します。アンドロイドは肌の質感や顔立ち、髪型なども人間そっくりに作られており、動かずに立っていれば生身の人間と見間違うレベルの外観を持ちます。

たとえば、大阪大学の石黒浩教授が開発した「ジェミノイド」や「アクトロイド」、Hanson Robotics社が開発した「ソフィア」などが代表的なアンドロイドです。これらはメディアにも多く登場し、人間らしい見た目と会話機能で注目を集めました。

まとめると、ヒューマノイドロボットは人型全般を指す広い概念であり、その中でアンドロイドは「超リアルな人型ロボット」として位置づけられます。

認知ロボットとの違い

ヒューマノイドロボットが「人間に似た形状(ハードウェア)」に着目した概念であるのに対し、認知ロボットは「人間のように思考・学習する能力(ソフトウェア)」に注目したロボットです。

認知ロボティクスのアプローチでは、ロボットが人間の乳幼児のように環境との相互作用を通じて学習し、経験を積んで成長していくことを目指します。たとえば、注意の向け方や状況の予測、他者の行動の理解といった高度な認知処理が可能なAIを備えています。

このような認知ロボットは、人型である必要はありません。自動運転車に搭載されたAIや、工場のロボットアームに内蔵された自己学習アルゴリズムも、広義では認知ロボットといえます。

逆に、外見が人間に似ていても、遠隔操作でしか動けないヒューマノイドロボットは認知ロボットとは呼ばれません。

近年では、ヒューマノイドの形状に認知ロボットの頭脳を融合させた「人型かつ認知的」なロボットの開発も進んでおり、Figure社のヒューマノイドなどがその好例といえるでしょう。

要するに、ヒューマノイドロボットは形を、認知ロボットは知能を、重視するという点に本質的な違いがあります。

認知ロボットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ヒューマノイドロボットについての理解は進んだでしょうか?次章では、AI等を搭載した最新のヒューマノイドロボットを紹介します。

最新のヒューマノイドロボット事情やAI搭載による進化を紹介

近年、AI(人工知能)技術の進歩により、ヒューマノイドロボットは形状だけでなく知能面でも劇的な進化を遂げています。

ディープラーニングや強化学習といった機械学習アルゴリズムの導入により、従来のように人間が細かく動作をプログラムしなくても、ヒューマノイドロボット自身が環境から学び、複雑な動きを自律的に行えるようになってきました。

本章では、最新AIを搭載し、世界的に注目されているヒューマノイドロボットの最先端モデルを3機種紹介します。

Optimus(Tesla社)

アメリカのTesla社が開発した「Optimus(オプティマス)」は、身長約173cm、体重約57kgのヒューマノイドロボットです。人間のように二足歩行し、腕を用いて物を掴むなどの動作が可能です。

特徴は、Teslaの自動運転技術で培われたAIを活用している点にあります。内蔵カメラからの映像をニューラルネットワークで解析し、FSD(Full Self-Driving)チップを用いた高度な認識処理により、工場内での作業もこなします。

2023年には実際にTesla工場でバッテリー部品を棚から取り出し、トレーに配置する作業を行う様子が公開され、すでに2台のOptimusが稼働していることも報告されています。

イーロン・マスクCEOは、2025年までに1,000台以上のヒューマノイドロボットを自社工場に導入すると発言しており、危険・単純作業の代替を担う「AI労働者」として注目を集めています。

Figure 01(Figure社)

アメリカのFigure社が開発した「Figure 01(フィギュア・ゼロワン)」は、2023年に発表された次世代型ヒューマノイドロボットです。身長約168cm、体重60kgで、人間のような5本指の手と流れるような動作を備えています。

最大の特徴は、高度な知能の搭載です。視覚認識と自然言語処理を組み合わせたAIにより、このヒューマノイドロボットは周囲を認識し、人間の言葉を理解・応答する能力を持ちます。

公開されたデモ動画では、「テーブルの上にリンゴがあります」と状況を説明し、そのリンゴを拾って渡す動作までを自然にこなしており、観客に衝撃を与えました。

ヒューマノイドロボット「Figure 01」は、製造・物流・小売など、労働力不足が深刻な分野への導入を想定しており、人と協働可能なAIパートナーとしての期待が高まっています。

Unitree G1(Unitree Robotics社)

中国のロボットベンチャーUnitree Roboticsが開発した「Unitree G1」は、2024年に登場した高機動型ヒューマノイドロボットです。

映像では、屋外の斜面を軽やかに駆け抜けたり、音楽に合わせてスムーズにダンスする様子が紹介され、専門家からも「CGでは?」と疑われるほどの完成度を誇ります。

このヒューマノイドロボットの詳細スペックは非公開ですが、身長約127cm、極めて高精度なモーター制御とバランス制御技術を備えているとみられます。とりわけ、強化学習を応用した制御アルゴリズムによって、人間並みの運動能力を実現しており、アスリートのような動きも可能です。

Unitree社はロボット犬「Laikago」や「AlienGo」で知られており、四足歩行ロボットの経験を活かしてヒューマノイドロボット分野へ本格参入しています。

中国国内では政府主導の産業支援もあり、同社を含む複数企業がヒューマノイドロボット開発を加速させており、グローバル競争の最前線に立っています。

AIと融合するヒューマノイドロボットの未来

以上のように、ヒューマノイドロボットは最先端のAI技術と融合することで「人のように考え、動き、対話する」存在へと近づいています。高性能アクチュエータとAI制御の組み合わせにより、かつては空想だったような未来像が現実味を帯びてきました。

これらの進化は単にテクノロジーの進歩というだけでなく、労働力不足や高齢化といった社会課題の解決策としても期待が寄せられており、今後のさらなる発展が注目されます。

本章でヒューマノイドロボットの未来が広がっており、SFのような世界が近くまで来ていることが分かっていただけたでしょうか?次章では、現在に目線を戻し、ヒューマノイドロボットの現状での導入事例を紹介します。

現在の導入事例を紹介

ヒューマノイドロボットは、産業・サービス・教育・医療・研究など多様な分野で実証や導入が進められており、各領域での有効性や可能性が注目されています。ここでは最新の活用事例を分野別に紹介します。

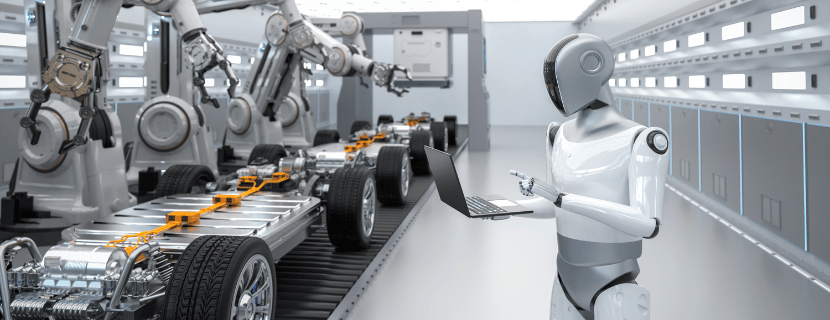

産業分野での事例

産業分野では、ヒューマノイドロボットが工場や倉庫などの作業現場に導入され始めています。

代表例としては、アメリカのTesla社が開発したヒューマノイドロボット「Optimus(オプティマス)」があります。2023年には、同社工場内でバッテリー部品をトレイに正確に並べる実験が行われ、すでに複数台が稼働しているようです。

2025年までに1000台以上の導入を予定しており、人手不足の解消や作業の安全化が期待されています。

また中国では、UBTECH社が開発するヒューマノイドロボット「Walker S」を使い、独フォルクスワーゲンとの合弁企業と連携して自動車部品の組立・搬送を試みています。

ヒューマノイドロボットは人間向けに設計された通路や棚をそのまま活用できるため、従来のロボットよりも柔軟な自動化が可能です。

サービス分野での事例

サービス業では、ヒューマノイドロボットが接客や案内係として活躍しています。

最も有名なのはソフトバンク社の「Pepper(ペッパー)」で、2014年に世界初の量産型ヒューマノイドロボットとして登場しました。商業施設や携帯ショップ、銀行窓口などで実際に稼働し、対話や情報案内を担当しています。

他にも、小型ヒューマノイドロボット「NAO(ナオ)」は教育現場やイベント案内に活用されており、ヴイストン社の「Sota(ソータ)」やシャープの「ロボホン」などは、家庭内で高齢者や子どもとのコミュニケーションに利用されるなど、医療・介護の領域でも活躍しています。

これらのヒューマノイドロボットは、見た目の親しみやすさから、生活に溶け込みやすいパートナーとして注目されています。

研究・競技分野での事例

学術や競技の領域でも、ヒューマノイドロボットの存在感は高まっています。各国の大学や研究機関では、安定歩行アルゴリズムや人間との協調作業AIなどの研究が進行中です。

競技では、アメリカ国防高等研究計画局(DARPA)主催の「DARPAロボティクス・チャレンジ」が有名です。ここでは、災害現場を想定した課題(車の運転、瓦礫除去など)をヒューマノイドロボットがこなします。

また日本発の「ROBO-ONE(ロボワン)」では、小型ヒューマノイドロボットが格闘技を競い、ロボカップではヒューマノイドロボット同士がサッカーを行う「ヒューマノイドリーグ」が存在します。

これらの実践を通じて、ヒューマノイドロボットの運動性能や知能の向上が加速しており、技術革新の重要なテストベッドとして機能しています。

以上のようにヒューマノイドロボットは、既に我々の生活の様々なところに導入されています。ただ、導入が広がり切らない背景には、ヒューマノイドロボットが抱える色々な課題があります。

次章では、ヒューマノイドロボットの課題を見ていきます。

ヒューマノイドロボットが抱える課題とは?

ヒューマノイドロボットには多くの期待が寄せられていますが、その普及と実用化にはいくつもの課題が立ちはだかっています。以下では、「技術面」「倫理・社会面」「安全性・セキュリティ面」の3つの観点から、そのデメリットや問題点を解説します。

【技術的課題】人間との性能差と限界

現在のヒューマノイドロボットは、人間のような汎用性や柔軟性を持つには至っておらず、多くの面で能力不足が課題となっています。

まず運動能力において、平地での歩行は可能でも、凹凸のある地形や段差の昇降、高速走行、バランス制御といった複雑な動作は依然として困難です。また、手先の器用さにも限界があり、人間のように柔軟に物を扱うロボットハンドの開発は難易度が高いとされています。

さらに、電源の制約も深刻です。バッテリー容量には限りがあり、数十分から数時間の稼働が限界で、長時間連続作業には向いていません。加えて、複雑な処理を行うためには高性能なコンピュータが必要ですが、それに伴う発熱や消費電力との兼ね合いも問題となります。

こうした現状から、多くの専門家は「ヒューマノイドロボットはまだ実用段階には達していない」と評価しており、技術面の進化が不可欠です。

【倫理的・社会的課題】感情・雇用・人権の問題

ヒューマノイドロボットが人間に似てくるほど、倫理的な問題も複雑さを増します。

たとえば「ロボットに人権は必要か?」「感情を持つロボットをどう扱うか?」といった哲学的な問いが現実のものとして浮上します。特に、実質的な権利は与えられていないものの、サウジアラビアで市民権を与えられたヒューマノイドロボット「ソフィア」のような事例は、法制度や社会倫理の根幹を揺さぶるものとして議論を呼びました。

また、雇用への影響も見過ごせません。ヒューマノイドロボットがサービス業や介護職などにも進出すれば、人間の仕事がロボットに奪われるという懸念が強まります。

一方で、高齢化社会における人手不足の解消策として期待される面もあり、社会全体でバランスの取れた導入戦略が求められます。

【安全性・セキュリティの課題】誤作動・ハッキング・プライバシー

人間と生活空間を共有することが前提のヒューマノイドロボットには、物理的・情報的な安全対策が不可欠です。

物理的には、誤作動や暴走によって人を傷付けないための設計が必要です。特に力の強いヒューマノイドロボットの場合、わずかな制御ミスでも大きな事故につながる可能性があります。

情報面では、サイバーセキュリティの確保が重要です。ネットワーク接続されたヒューマノイドロボットがハッキングされ、盗撮やデータの不正利用に悪用されるリスクは現実的です。

さらに、ヒューマノイドロボットに搭載されたカメラやマイクが常時稼働することで、家庭や公共空間でのプライバシーが侵害される懸念もあります。こうしたデータの取り扱いや記録の管理体制についても、法的・制度的な整備が求められています。

課題を超えた先にある未来

このように、ヒューマノイドロボットの実用化には、運動機能、知能、安全性、倫理、社会制度など、複数の次元で課題が山積しています。

しかし、それらの問題に真摯に取り組み、技術革新と社会的合意形成の両輪を進めていけば、ヒューマノイドロボットは人類にとって有益なパートナーとなり得るでしょう。安全で信頼できるロボット社会の実現に向けて、今後の動向がますます注目されています。

ここまで、ヒューマノイドロボットの基本情報やAIとの関わり、事例、課題などを網羅的に解説しました。

次章からは、ヒューマノイドロボットを製造する代表的なメーカーを紹介します。

JET-Roboticsがおすすめする日本のヒューマノイドロボットメーカーを紹介

本章では、ヒューマノイドロボットの分野で実績と独自技術を有する日本のおすすめメーカーを紹介します。導入事例も交えて解説しますので、自社に最適なロボット選びの参考にしてください。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

※一部メーカーとは提携がない場合がありますが、ユーザー様に最適なご案内ができるよう努めています。

-

【メーカー】

- 川崎重工業 / Kawasaki Heavy Industries

- トヨタ自動車 / Toyota Motor

- 本田技研工業 / Honda Motor

※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。

-

【販売代理店】

- TRON / トロン

- ベルトールドジャパン / Berthold Japan

- 丸文 / MARUBUN

※クリックで詳細に飛べます。

ヒューマノイドロボットを開発する日本のメーカー

川崎重工業 / Kawasaki Heavy Industries

| 会社名 | 川崎重工業 / Kawasaki Heavy Industries |

| 設立年 | 1896年 |

| 本社 | 東京都港区海岸1丁目14-5(東京本社) 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー(神戸本社) |

| 概要 | 重工業・産業用ロボットの大手メーカー |

川崎重工業は、長年にわたるロボット開発の実績をもち、頑丈な構造と高出力の駆動系を備えたロボットを開発しています。

代表的なヒューマノイドロボットはKaleido(カレイド)です。転倒に強く、重い荷物の持ち運びも可能なため、建設現場や災害対応に適しています。

2022年の「国際ロボット展(iREX)」では、高所作業を想定したデモンストレーションが行われ、クレーンで吊り下げた状態で工具を使う作業や、バランスビーム上の歩行・飛び降り動作を披露しました。

トヨタ自動車 / Toyota Motor

| 会社名 | トヨタ自動車 / Toyota Motor |

| 設立年 | 1937年 |

| 本社 | 愛知県豊田市トヨタ町1番地 |

| 概要 | 自動車・モビリティ技術に強い総合メーカー |

トヨタ自動車は、ロボットの遠隔操作に注力しており、力の感覚まで再現できる「マスター操縦技術」を保有しています。

同社が開発したヒューマノイドロボットはT-HR3です。全身に搭載されたセンサーにより、人が操作した動作を忠実に再現できるため、精密な遠隔作業が可能です。

2018年にはNTTドコモと共同で、約10km離れた場所からの5G遠隔操作実験を実施。握手やブロックの積み上げなど、力加減が求められる作業をリアルタイムで制御することに成功しました。

本田技研工業 / Honda Motor

| 会社名 | 本田技研工業 / Honda Motor |

| 設立年 | 1948年 |

| 本社 | 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー |

| 概要 | ロボティクスに力を入れる大手モビリティメーカー |

本田技研工業は、二足歩行ロボットの研究に30年以上取り組んでおり、屋外や狭所環境への対応に優れた設計を実現しています。

開発中の代表機はE2-DRです。はしご昇降や狭い通路での移動が可能なため、災害現場など過酷な環境での活用が期待されています。

IROSでの初公開(2017年)などで高い注目を集めています。

ヒューマノイドロボットを販売する日本の代理店

TRON / トロン

| 会社名 | TRON / トロン |

| 設立年 | 2024年 |

| 本社 | 東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609 |

| 概要 | 産業向けソフト/ロボットの販売、活用コンサルティング |

トロンは空間コンピューティング技術の活用で、産業界の革新や労働生産性の向上を支援する会社です。独自のアルゴリズムで工場やプラントなどの大規模施設の点群データを「高精細」「全自動」「低価格」にテクスチャ付きのカラーメッシュ空間に変換する、産業向け3D空間デジタルツイン「Prevu3D」などを扱っています。

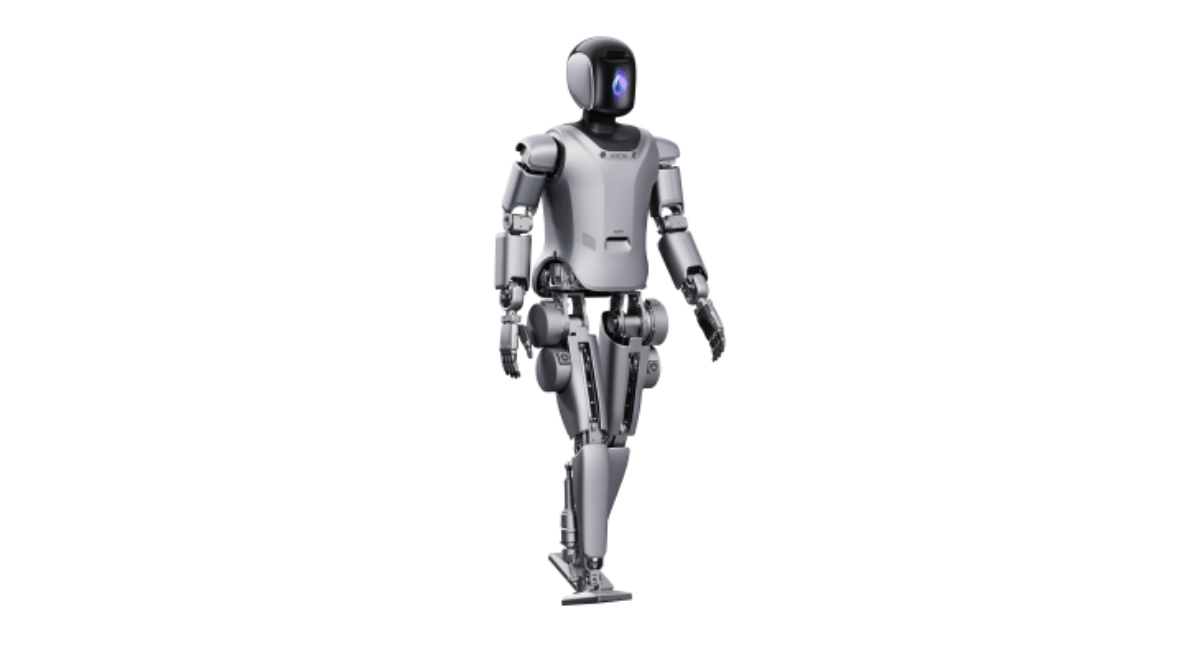

ヒューマノイドロボットとしては、LIMX Dynamicsのマルチモーダル二足歩行ロボット「TRON1」を販売中です。独自の「スリーインワン」モジュラー設計により、3つの走行モードを変更できるほか、ヒューマノイドロボットと共通のモーションコントロール技術を用いることで、先端資産を活用して開発ができます。

トロンは会社の強みを生かして、ロボット活用のための空間コンピューティング検証サービスも行っています。3Dデジタルツインの構築や強化学習開発のサポートにはじまり、シミュレーション空間でのアプリ開発・検証、現実空間でアプリ実行・検証など、ワンストップでサポートが可能です。

ベルトールドジャパン / Berthold Japan

| 会社名 | ベルトールドジャパン / Berthold Japan |

| 設立年 | 1987年 |

| 本社 | 東京都墨田区京島2-8-12 |

| 概要 | バイオテクノロジー関連機器及び試薬、放射線測定機器の輸出入と販売 |

ベルトールドジャパンはドイツのBerthold Technologies社の日本総代理店として1987年に創業を開始し、それ以来ベルトールド製品に限らずお客様のニーズにマッチした製品を発掘し、フレキシブルな対応で新しいテクノロジーや情報を提供してきました。

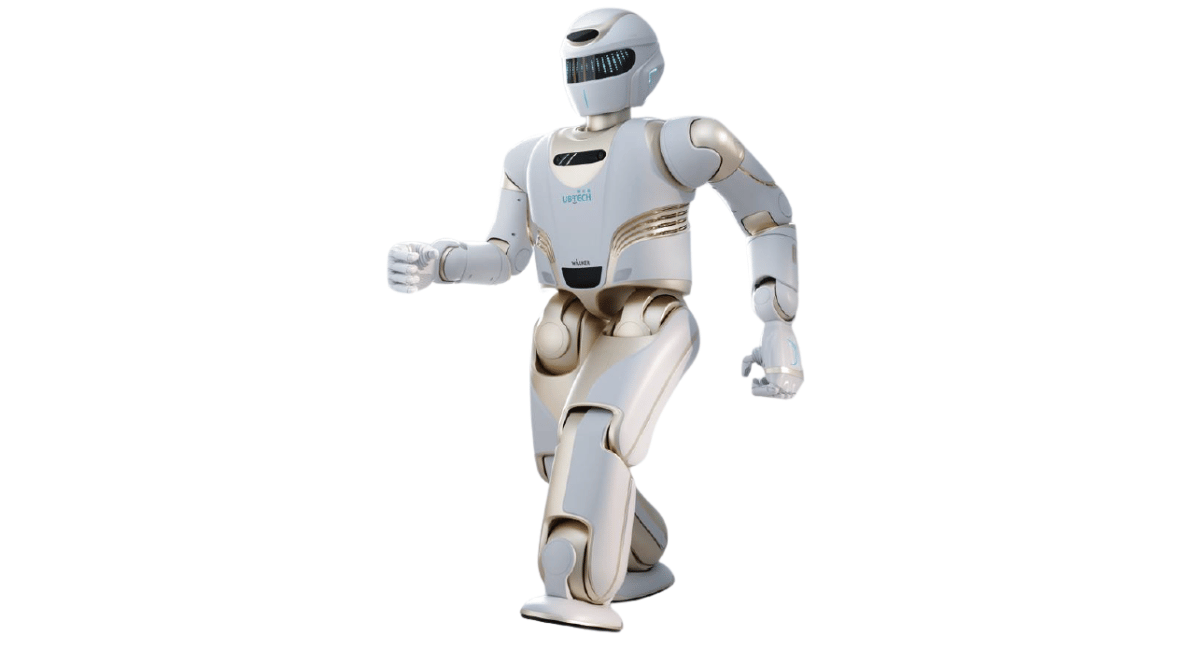

人型ロボットは、UBTECH社の産業用ヒューマノイドサービスロボット「Walker S」と「Walker X」を取り扱っています。たとえば、より人間に近い構成を特徴としており、包括的な認識システムを搭載したWalker Sは、工場の組み立てラインで正確かつ安全な同期操作を実現し、作業員を危険で反復的・低価値の仕事から解放できます。また、展示会場などにおける案内や倉庫・物流などの物体運搬・組み立て・検査などでも活躍します。

利用目的に応じてカスタマイズが可能なので、ご不明点などあればお気軽にお問い合わせください。

丸文 / MARUBUN

| 会社名 | 丸文 / MARUBUN |

| 設立年 | 1947年 |

| 本社 | 東京都中央区日本橋大伝馬町8-1 |

| 概要 | 半導体や電⼦部品、システム機器などの国内外の先端エレクトロニクス製品の販売 |

丸文は「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指しながら、世界中の最先端技術メーカーとの連携により、最新の情報と提案力でお客様の課題解決や理想実現をサポートしています。

ヒューマノイドロボットは、Aeolus Roboticsの「Aeolus Robot」を取り扱っています。先端技術を搭載したヒューマノイドAIロボットで、ベース部分にLiDARを含めた各種センサーを搭載しており、人や障害物にぶつかることなく、最短ルートで目的地まで移動します。エレベーター側の改修工事を必要とせず、ロボット自らエレベーターボタンを押し自律走行してエレベーター乗降が可能です。

介護、病院、警備、ビルメンテナンス、ホテルなどの業界で使用可能で、業務としては除菌作業、夜間巡視、警備機能などを遂行することができます。詳しくはお問い合わせください。

JET-Roboticsがおすすめする海外のヒューマノイドロボットメーカーを紹介

世界中で注目が集まるヒューマノイドロボット市場。ここでは、最先端の開発・導入実績を誇る世界のおすすめヒューマノイドロボットメーカーを紹介します。各社の特徴や導入事例を把握することで、自社に最適なロボット選定の参考になるでしょう。

※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。

一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。

-

【メーカー】

- ブースターロボティクス / Booster Robotics

- アジリティ・ロボティクス / Agility Robotics

- フィギュアAI / Figure AI

- テスラ / Tesla

- サンクチュアリAI / Sanctuary AI

※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。

ヒューマノイドロボットを製造するメーカー

ブースターロボティクス / Booster Robotics

| 会社名 | ブースターロボティクス / Booster Robotics |

| 設立年 | 2023年 |

| 本社 | 中華人民共和国北京市海淀区 |

| 概要 | ヒューマノイドロボット製品の開発 |

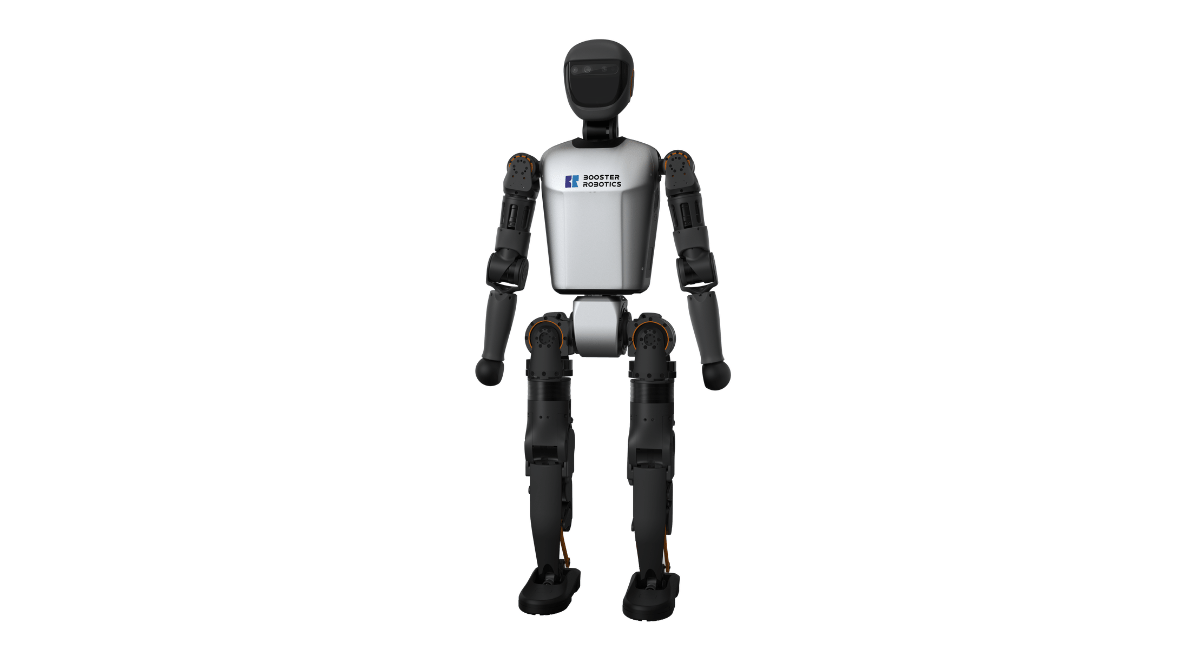

ブースターロボティクスはロボット、ソフトウェア、チップ、商用化におけるチームの総合的な経験をもとに、ヒューマノイドロボット、オペレーティングシステム、開発ツールなどのソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームを作成し、具現化されたインテリジェンスの実装を加速します。

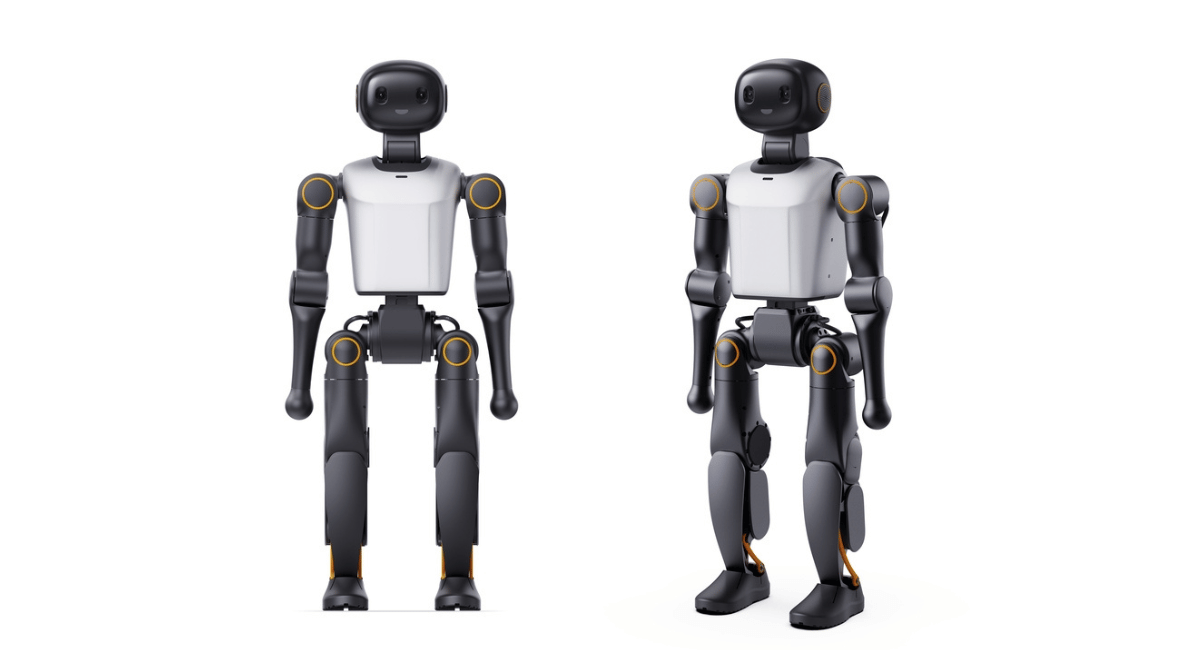

ヒューマノイドロボットは、「K1」と「T1」を開発しました。開発者用のヒューマノイドロボットで、前者はスマートな敏捷性が特徴、ブラジルロボカップでチャンピオンになった製品です。T1は軽量で柔軟性があり、耐久性に優れています。また、落下後や倒された後のリカバリー機能も搭載されています。

アジリティ・ロボティクス / Agility Robotics

| 会社名 | アジリティ・ロボティクス / Agility Robotics |

| 設立年 | 2015年 |

| 本社 | アメリカ合衆国オレゴン州 |

| 概要 | ヒューマノイドロボットメーカー |

アジリティ・ロボティクスは、二足歩行技術の高さと、大量生産に対応した自社工場の保有が特長です。

代表的なヒューマノイドロボットはDigit(ディジット)で、このロボットは量産体制が整っており、実際に稼働している点が魅力です。

Amazon倉庫での運搬作業(2024年〜)、GXO物流センターでの導入検証(2024年)など、具体的な運用事例も豊富です。

フィギュアAI / Figure AI

| 会社名 | フィギュアAI / Figure AI |

| 設立年 | 2022年 |

| 本社 | アメリカ合衆国カルフォルニア州 |

| 概要 | 汎用作業ロボットを開発するスタートアップ |

フィギュアAIは、AIによる動作学習と自律判断によって素早く作業に適応できる点が強みです。

開発中の機体はFigure 02(フィギュア・ゼロツー)です。こちらは、最大20時間以上連続して作業できると報じられた例もあり、その安定性が評価されています。

BMW工場での部品組み立て(2025年)、物流現場での梱包作業(2025年)など、実用レベルでの運用が進んでいます。

テスラ / Tesla

| 会社名 | テスラ / Tesla |

| 設立年 | 2003年 |

| 本社 | アメリカ合衆国テキサス州 |

| 概要 | 電気自動車とエネルギー事業を手がける大手メーカー |

テスラは、自社工場での生産ノウハウと高度なAI技術を活かしたロボット開発を行っています。

主力モデルはOptimus(オプティマス) Gen 2です。エンドツーエンドのニューラルネットで全身を制御する構造により、高度な自律作業が可能です。

テキサス工場での電池セル仕分け(2024年)など、現場での導入が進んでいます。

サンクチュアリAI / Sanctuary AI

| 会社名 | サンクチュアリAI / Sanctuary AI |

| 設立年 | 2018年 |

| 本社 | カナダ バンクーバー |

| 概要 | AIを搭載したヒューマノイドロボットの開発会社 |

サンクチュアリAIは、触覚と物理AIによる学習能力が高く、わずか1日で新たな作業を習得可能です。

主力製品はPhoenix(フェニックス)です。高性能なハンドと100種類以上の作業に対応する柔軟性が特長です。

Mark’sでの店頭実証実験(2024年)、Magnaの工場での部品作業(2024年)など、汎用性の高さが評価されています。