運搬ロボット

運搬ロボットは、工場や倉庫などで物品の移動を自動化する産業用ロボットの一種で、作業効率の大幅な向上を実現します。AIやセンサー技術を駆使して、複雑な作業環境でも柔軟に対応でき、24時間稼働が可能なため、作業者の負担軽減や安全性の向上に貢献します。

特に、AGV(自動誘導車)やAMR(自律移動ロボット)など、用途に応じていくつかのタイプが存在しており、それぞれに相応しい使用環境やメリット・デメリットがあります。

この記事では、運搬ロボットの種類や特徴、活用事例を詳しく解説し、おすすめのメーカーも紹介します。運搬ロボットの導入を検討中の方は、ぜひ参考にして、最適なロボットを選んでください。

目次

運搬ロボットとは? 特徴や活用例などを解説

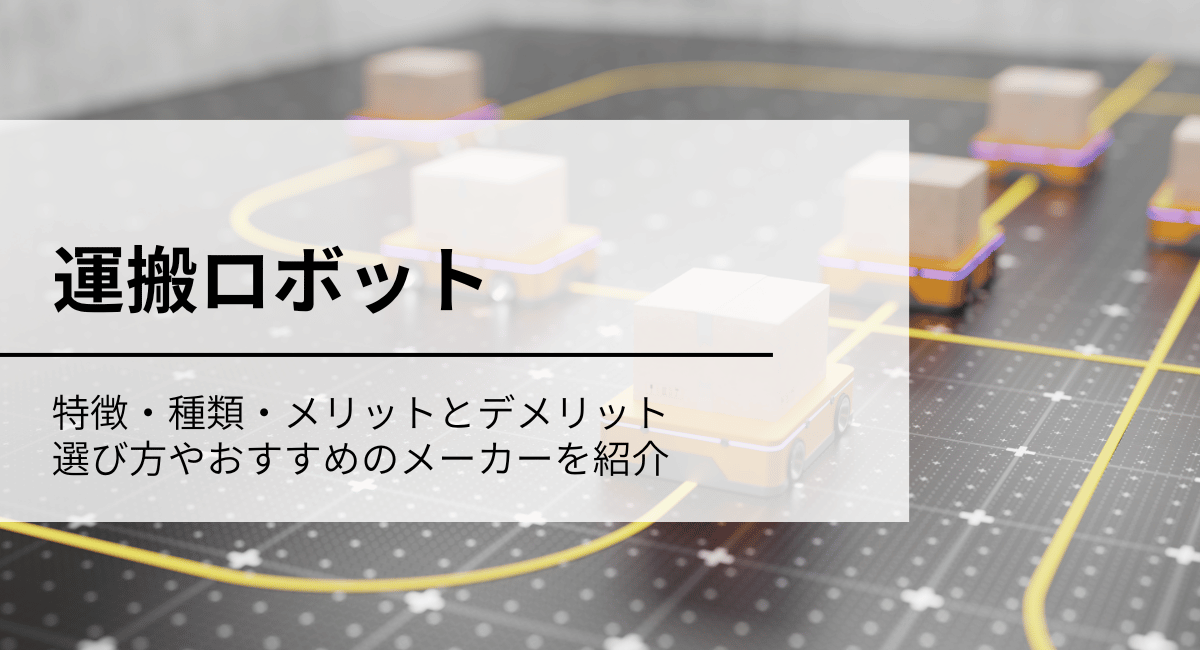

運搬ロボットとは、工場や倉庫などで物品の移動・搬送を自動化するために設計された産業用ロボット総称です。センサーや制御技術が進化したことで、従来の手作業では困難だった重量物の取り扱いや、長距離の連続搬送を効率的に行えるようになりました。

生産ライン上での部品供給や、物流倉庫内のピッキング作業など、さまざまな工程で運搬ロボットが活躍しています。24時間稼働が可能なロボットを導入することで、省人化や作業者の負担軽減だけでなく、安全性の向上や作業スピードの向上といった効果も期待できます。

さらに、AIやIoT技術を活用した運用管理を行うことで、リアルタイムの在庫状況把握や搬送ルートの最適化といった高度な運用が可能となり、効率性を最大限に高めることができます。

運搬ロボットの種類ごとにそれぞれのメリット・デメリットを解説

運搬ロボットにはさまざまなタイプがありますが、ここでは代表的な3種類として、AGV、AMR、そして近年注目度が高まっているドローンに注目し、それぞれを比較した際のメリット・デメリットを解説します。

AGV(Automated Guided Vehicle)

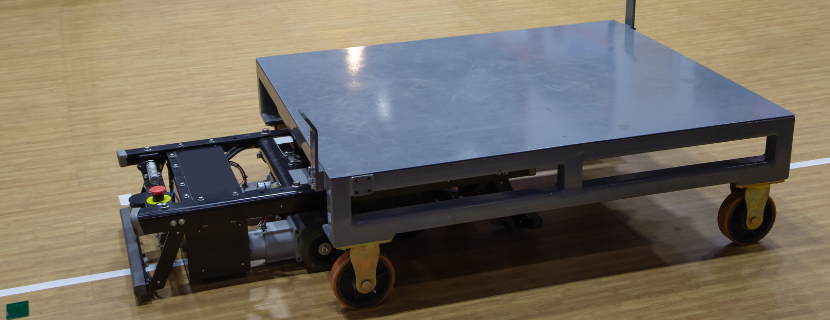

AGVは、床面に敷設した誘導線や磁気テープなどを頼りに決められたルートを自動走行する運搬ロボットです。主に工場や倉庫などで、安定した搬送が求められる環境に導入されるケースが多く、シンプルな構造と運用が特徴です。AMRやドローンと比較すると自由度は低いものの、設備管理が比較的容易で、すでに多くの現場で実績があります。

AMR(Autonomous Mobile Robot)

AMRは、センサーやAI技術を駆使して周囲の環境を認識し、自律的に走行ルートを判断して移動する運搬ロボット。AGVよりも高い柔軟性を持ち、障害物を回避しながらルートを変えられるため、倉庫のレイアウト変更や臨時の人や荷物の出入りがある環境でも運用しやすい点が強みです。

ドローン

ドローンは、プロペラを使って空中を移動しながら物品を運搬するロボットです。AGVやAMRでは対応が難しい高所や入り組んだ場所へのアプローチが可能で、近年では災害時や危険地帯への物資搬送など、新たな用途での活用が期待されています。

同様の用途で使用するほかの機械と比べた時の運搬ロボットのメリット・デメリット

運搬ロボットの主なメリット

運搬ロボットを導入することで得られる主なメリットには、以下のようなものがあります。用途が同じような他の機器(フォークリフトやクレーンなど)と比較しても、高度な自動化や柔軟性が期待できる点が大きな特です。

運搬ロボットの主なデメリット

一方で、運搬ロボットを導入する際には以下のようなデメリットも考慮する必要があります。他の機械より高度なシステムを組み込むため、導入・維持管理にコストがかかる点に注意が必要です。

運搬ロボットの選び方|導入の際の比較ポイント

産業用ロボットを導入する際は基本的にSIerに依頼することが定石です。運搬ロボットもその例に漏れず、導入の際にはSIerなどに依頼をして導入検討をする必要がありますが、適切に導入を行うためには事前に知っておかなければならない知識も存在します。この章では、搬送ロボットを導入するにあたって押さえておくとよいポイントをまとめています。

運搬物のサイズ、重量、使用環境や保守性など

搬送する物のサイズ、重量、移動距離、作業環境(温度、湿度、床の状態)や、導入後の保守性などが影響を与えます。これらの要因を考慮することで、最適な選択が可能となります。

運搬ロボットを適切に選ばないと、業務に適応せず、 生産効率が低下したり、故障やメンテナンスコストが増加する可能性があります。これにより、製造業の現場では大きな運用上の問題が発生し、結果としてコストが増大し、業務の効率性が損なわれる恐れがあります。

運搬ロボットの選び方を適切に検討することで、作業の効率化や生産性の向上が期待でき、運用の安全性が増します。また、長期的にはコスト削減を実現できる可能性があります。

これらの項目は、特に新しい生産ラインを立ち上げる際や、既存のラインの効率化を図る際に重要です。というのも、これらの状況では、ロボットの性能や保守性を十分に考慮することが業務全体の成功を左右するためです。

作業の頻度や精度

運搬ロボットのパフォーマンスは、作業の頻度や急速性、必要な精度(位置決め精度や荷物の取り扱い精度)に依存します。これらの要素を考慮することにより、業務に最適なロボットを選定することが可能になります。

運搬ロボットのパフォーマンスが要求に満たない場合、作業効率が低下し、急な対応ができず、納期遅延などの問題を引き起こす可能性があります。その結果、業務の進行に支障をきたし、品質や生産性に悪影響を及ぼすことになります。

相応しい運搬ロボットを導入できれば、安定した作業速度を確保でき、精度の高い作業が可能になります。また、全体の作業負荷が軽減され、効率的な生産が実現できます。

運搬速度や精度が重要となる高頻度で繰り返しの運搬作業や、品質管理が厳密に求められる状況では、この選定基準が特に重要です。これらの条件を満たすロボットを選ぶことで、業務の効率化が一層進みます。

耐久性や安全性

稼働環境に合わせた耐久性や安全性(衝突回避機能、作業エリアの監視能力)も重要です。これらの要素を基に選定することで、安全で効率的な運用が可能となります。

この点を検討しない場合、故障や事故が頻発し、最悪の場合、作業中に障害物と衝突して製品や設備に損害を与えるリスクが高まります。結果、生産活動に大きな支障をきたし、コストや納期に悪影響を及ぼすことになります。

検討が行われていれば、安全な作業環境を確保し、長期間の安定稼働が可能となります。また、事故やダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。

作業環境が厳しい場合や、安全性が特に重要視される場所(例えば、危険物を運搬するエリアや人が密接する作業場など)では、この選定基準が特に重要です。これらの条件に合わせて選定することで、より安全で効率的な作業環境が実現できます。

JET-Global編集部がおすすめする運搬ロボットメーカー

ここでは、運搬ロボットを開発・製造しているメーカーをいくつか紹介します。AMR、AGV、ドローンのそれぞれを開発・製造しているメーカーを記載しました。どのメーカーが良いのか検討する際にぜひここにある情報を活用してください。

※JET-Globalの問い合わせフォームに遷移します。

※一部会社とは提携がない場合がありますが、ユーザー様に最適なご案内ができるよう努めています。

- エクセディ / EXEDY

- ラピュタロボティクス / Rapyuta Robotics

- 村田機械 / Murata Machinery

- ダイフク / Daifuku

- エーシーエスエル / ACSL

※クリックすると該当箇所まで飛びます

エクセディ / EXEDY

| 会社名 | エクセディ / EXEDY |

| 設立年 | 1950年 |

| 本社 | 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号 |

| 概要 | マニュアルクラッチ(手動変速装置用製品)やトルクコンバータ(自動変速装置用製品)、その他、建設・産業機械用製品、二輪車用クラッチなどの駆動系部品を生産・販売 |

エクセディは1950年に設立された、マニュアルクラッチやトルクコンバータ、建設・産業機械用製品を生産・販売しているメーカーです。本社が大阪府寝屋川市にあるほか、国内外に拠点があり、世界25ヶ国52社のエクゼディグループネットワークが存在しています。

エクセディが開発・販売する運搬ロボット「Neibo マルチロボット」は21.5インチの縦型モニターを搭載し、運搬、案内、巡回、広告などマルチな機能を備えた、自社開発・生産の国産ロボットです。ロボットの大きな目は温かみを演出しつつ、人を認識すると目で追ってくるため、ロボットの認識の確認をすることができます。

また、自律走行、追従走行、ルート走行、マニュアル走行など、さまざまな走行モードを搭載しています。牽引型のロボットで既存の台車を有効活用できるほか、ノーコードアプリで直感的に操作でき、現場の状況に合わせてリアルタイムに更新も可能です。

店舗・商業施設、公共施設など多様な現場で活躍します。オープンAPIのため、こうした現場のニーズに合わせて、ロボットの操作や運用を柔軟にカスタマイズ・改善が可能なのもエクセディのロボットの強みです。

ラピュタロボティクス / Rapyuta Robotics

| 会社名 | ラピュタロボティクス / Rapyuta Robotics |

| 設立年 | 2014年 |

| 本社 | 東京都江東区平野4-10-5 |

| 概要 | クラウドロボティクスプラットフォームおよび物流ロボットソリューションのメーカー |

ラピュタロボティクスは、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用したクラウドロボティクス・プラットフォーム「rapyuta.io」を提供し、多様なロボットを統合して制御できる能力に強みを持っています。

ラピュタロボティクスは「ラピュタPA-AMR(ピッキングアシストAMR)」という搬送ロボットを製造しています。ラピュタPA-AMRは、他のメーカーと比較して、群制御技術により、複数のロボットが効率的に動作し、業務の生産性向上が可能という強みがあります。

具体的な導入業界としては、物流業界で、自動化ソリューションとして大手事業会社に導入されています。

村田機械 / Murata Machinery

| 会社名 | 村田機械 / Murata Machinery |

| 設立年 | 1935年 |

| 本社 | 京都府京都市伏見区竹田向代町136 |

| 概要 | 総合機械メーカー |

村田機械は、世界に誇る技術力と、幅広い知識を持つ従業員による多様な製品開発力に強みを持っています。

村田機械は、「スマートAGV Premex XIO」という搬送ロボット(AGV)を製造しています。このスマートAGV Premex XIOは、他のメーカーと比較して、複数のAGVを同時に制御することで生産性向上を実現できる点や、立体式AGV倉庫での省スペースな保管が可能である点が特徴です。

具体的には食品・飲料、医薬品などの分野で活用されています。

ダイフク / Daifuku

| 会社名 | ダイフク / Daifuku |

| 設立年 | 1937年 |

| 本社 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3-2-11 |

| 概要 | 物流システムメーカー |

ダイフクは、システムを構成する機器・ソフトウェアを自社で開発し、コンサルティングから設計・生産・据付・保守まで一貫したサポート体制を構築していることに強みを持っています。

ダイフクは大型AGV「TRVS(トラヴィス)」という運搬ロボットを製造しています。TRVSは、他のメーカーと比較して最大6.5トンの重量物を搬送可能で、自動車生産ラインの柔軟な構築を可能にすることや、全方向移動が可能なAGVを提供しており、レイアウトの自由度が高いといった強みがあります。

具体的な導入業界としては、自動車産業や製造業、物流・倉庫業、eコマース、食品・飲料産業などが挙げられます。

エーシーエスエル / ACSL

| 会社名 | エーシーエスエル / ACSL |

| 設立年 | 2013年 |

| 本社 | 東京都江戸川区臨海町3-6-4 ヒューリック葛西臨海ビル2階 |

| 概要 | 産業用ドローンメーカー |

エーシーエスエルは、画像認識技術を搭載した最先端の自律制御技術などに強みを持っています。

エーシーエスエルは、AirTruck、PF2-CAT3、JP2といった運搬ロボットを製造しています。これらの運搬ロボットは、他のメーカーと比較してLTE通信を用いた長距離・目視外飛行が可能という強みなどを持っています。

具体的な導入業界としては、郵便・物流、インフラ点検、防災などが挙げられます。

運搬ロボット全製品

1-1 / 1件

1-1 / 1件