協働ロボットに特別教育は不要? 産業用ロボットとの違いや対象者・受講内容など、徹底解説

協働ロボットの導入が各所で進む一方、「特別教育」の必要性については誤解が生じやすい状況が見受けられます。

もし、この特別教育の実施義務を認識しないまま協働ロボットを運用した場合、企業は法令違反による罰則や、万が一の労働災害発生時における法的責任を問われるといった、深刻なリスクに直面する可能性があります。

本記事では、そのような事態を未然に防ぐため、協働ロボットにおける特別教育の要否判断基準、誤解されやすいポイント、具体的な教育内容と対象者、関連費用、そして教育を怠った場合の罰則に至るまで、網羅的に解説。

この記事をお読みいただくことで、協働ロボットの安全な運用体制構築と法令遵守に必要な知識が明確になり、安心して導入・活用を進めるための具体的な指針を得ることができる可能性が上がるので、是非ご一読ください。

協働ロボットに特別教育は不要?

近年、製造現場や物流倉庫など、様々な場面で導入が進む協働ロボット。「人と一緒に働くロボット」として、従来の産業用ロボットとは異なり、安全柵なしで作業できる点が大きな特徴として打ち出されることがあります。

この手軽さから、「協働ロボットなら安全のための特別教育は必要ないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本当にそうなのでしょうか?

本章では、協働ロボットの導入における特別教育の必要性や、それに伴う誤解について、順を追って解説していきます。

【結論】協働ロボットにも特別教育が必要な場合がある!

結論から申し上げますと、協働ロボットであっても、法律で定められた「特別教育」が必要となる場合があります。

たしかに協働ロボットは、人と並んで作業することを想定した安全機能を備えていますが、その運用方法や協働ロボットの仕様によっては、労働安全衛生法に基づく、産業用ロボットの教示・検査等の業務に係る特別教育の対象となるケースが存在します。

では、具体的にどのような場合に特別教育が必要となるのでしょうか。次のセクションで、その判断基準について詳しく見ていきましょう。

協働ロボットの導入時に特別教育が必要かどうかの判断基準

協働ロボット導入時に特別教育が義務付けられるのは、以下の条件をどちらとも満たす場合です。

-

産業用ロボットと同等の危険性を有している

(例:非協働運転モードでの高速・高出力動作や、協働運転モードであってもリスクアセスメントの結果、高い危険性が残存すると判断される場合など) - 「教示(ティーチング)」や「検査」といった特定の作業を行う

一部の安全ガイドラインやメーカー資料では「定格出力80W」を一つの目安として示していることがあります。しかし、日本の労働安全衛生法令で「80W超だから必ず特別教育が必要」という明確な規定があるわけではありません。

あくまで「ロボットが持つ危険性(動作速度・出力・可動域など)」と「教示や検査といった作業を行うか」の両面から判断する必要があります。

また、協働ロボットの中には「非協働運転モード(産業用ロボットモード)」を備えるものもあり、このモードでは通常の産業用ロボットと同様の危険性が発生します。そのため、教示や検査作業を行う際には特別教育が必要です。

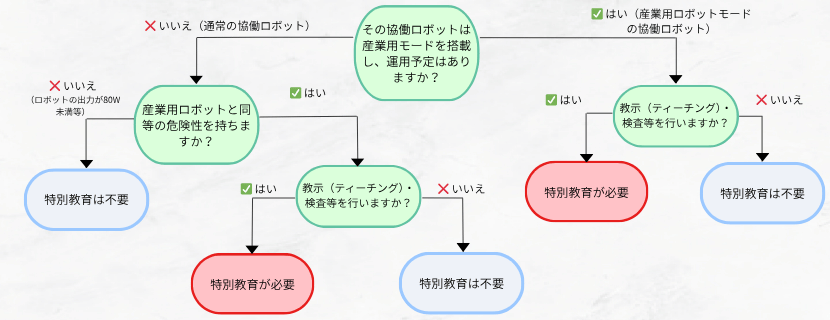

これまでの内容をわかりやすくまとめた、以下のフローチャートに従うことで、特別教育が必要かどうかの判断が可能です。是非ご参考ください。

【協働ロボット導入時の特別教育 要否判断の目安フローチャート】

本フローチャートはあくまでも「目安」です。最終的な判断は、使用するロボットの仕様・作業環境における具体的なリスクアセスメントおよび最新の法令・通達の原文を確認のうえ、専門家やメーカーと相談して行ってください。

これらの条件に該当しない場合、協働ロボットの運用において特別教育は原則として不要とされています。しかし、安全を確保するためにリスクアセスメントを実施することは重要です。 「特別教育は不要だから危険もない」というわけではありません。

協働ロボットを導入する際は、リスクアセスメントを実施し、作業者に危険が及ばないことを確認することが求められます。リスクが認められた場合は、安全柵や速度制限などの工学的対策を講じる必要があります。

協働ロボットにおけるリスクアセスメントについて詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

なぜ「協働ロボット=特別教育不要」と誤解されやすいのか?

前の章で解説した通り、協働ロボットであっても一定の条件下では特別教育が必要です。それでもなお「協働ロボットなら特別教育は不要」という誤解が根強いのはなぜでしょうか。まずは、以下のよくある誤解と正しい理解の表をご参照ください。

| 誤解 | 正しい理解 | ||||||

| 出力が80Wを超えると自動的に産業用ロボットになる | 出力基準は2013年に撤廃され、出力ではなく安全性・作業内容で判断される | ||||||

| 協働ロボットは常に特別教育が不要 | 教示・検査などの作業を行う場合は特別教育が必要 | ||||||

| 出力が低ければ安全なので教育も対策も不要 | 出力が低くても、リスクアセスメントで危険があると判断されれば安全対策が必要 | ||||||

| 協働ロボットならすべての作業を自由にできる | 作業内容によっては、モード切替や設定変更も特別教育の対象となる場合がある | ||||||

【関連リンク・参考資料】

それでは、よくある誤解をまとめて確認した次に、「協働ロボットなら特別教育は不要」という誤解を招くいくつかの要因を確認していきましょう。

「安全柵不要=安全対策・教育も不要」という誤解と論点の混同

協働ロボットは設計上、人との協働を前提とし、安全柵が不要なことも多いです。しかし、それをもって「安全だから特別教育もいらない」と結びつけてしまうのは誤解です。

安全柵の要否は物理的危険性の管理に関する判断であり、特別教育の要否は作業者の行う業務の内容(教示・検査など)に基づいて判断されます。この2つは別の基準軸で決まるため、「柵がいらないから教育も不要」は論理の飛躍です。

「教示」「検査」という用語自体の理解不足

特別教育の要否は、作業者が「教示」または「検査」に該当する作業を行うかどうかで決まります。しかし、この「教示」や「検査」という用語自体の意味が、現場では十分に理解されていないことが多く、特別教育漏れの原因と言えます。

たとえば、「ティーチングペンダントで動作を一部修正しただけ」「設定パラメータを調整しただけ」など、本人にとっては軽作業に見えても、実際にはそれがロボットの動作順序や位置を操作・確認する作業であれば、法令上の「教示」です。

また、「通電状態で内部のセンサーや軸を確認した」「動作中のロボットの状態を間近でチェックした」場合には「検査」に該当する可能性があります。

このように、「どこまでが教示・検査に含まれるのか」が明確でないまま運用されると、本来特別教育を受けるべき作業者が未受講のまま従事してしまうというリスクが生じます。

企業としては、単に「ティーチング担当者だけを教育すればよい」と考えるのではなく、業務フローの中で、教示的な作業や検査的な作業を一部でも担う可能性がある作業者については、特別教育の受講要否をリスクアセスメントと照らして明確にすることが重要です。

「教示(ティーチング)」と「検査」の具体的な意味や該当範囲については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

▶ 協働ロボットの特別教育を受けるのは「教示」と「検査」に関わる人だけ良い

※リンクをクリックすると本記事の該当部分へ移動します。

過去の出力基準(80W)に基づく思い込み

2013年以前の労働安全衛生規則では、定格出力80Wを超えるロボットが産業用ロボットと定義され、特別教育が必要とされていました。しかし、この出力基準は2013年の通達(基発1224号)で撤廃され、現在では出力ではなくリスクアセスメントと作業内容によって判断されます。

しかし、この改正が十分に周知されておらず、「80W超えだから教育が必要/不要」といった過去の基準に基づく誤判断が今も多く見られます。

協働ロボットと産業用ロボットの定義の不明確さ

「協働ロボット」は人と安全に協働できるよう設計されたロボットを指しますが、法令上の明確な線引きが存在するわけではありません。実際には、ISO規格への準拠(ISO

10218・TS 15066)や、出力・構造・使用環境などの設計要件によって、協働ロボットと産業用ロボットの区別がされます。

この区別があいまいなまま現場で混同されることで、「協働ロボットなら何でも安全・教育不要」といった過信が生まれてしまいます。

詳しくは以下の記事をご参照ください。協働ロボットと産業用ロボットの違いをわかりやすく解説しています。

これらの点が複合的に絡み合うことで、「協働ロボット=特別教育不要」という誤解が生まれやすくなっています。しかし、法令遵守と安全確保の観点からは、導入するロボットの仕様と実施する作業内容を正確に把握し、前述の判断基準に照らして適切に対応することが不可欠です。

まとめ:協働ロボットも条件次第で特別教育が必要

協働ロボットは、安全柵なしで人と作業できる先進的な技術として注目されていますが、「協働ロボットだから特別教育は不要」とは一概には言えません。出力や作業内容、運転モードの切替といった要素によっては、労働安全衛生法に基づき特別教育が義務付けられる場合があります。

特に、「教示(ティーチング)」や「検査」に該当する作業を行う作業者、または運転モードや安全設定を変更する作業者は、特別教育の受講が法的な義務です。

また、誤解の背景には、過去の出力基準の影響や「教示」「検査」という専門用語への理解不足、さらには協働ロボットと産業用ロボットの区別の曖昧さなど、複数の要因が絡んでいます。

大切なのは、ロボットの仕様だけで判断せず、作業実態とリスクアセスメントに基づいて特別教育の要否を見極めることです。法令遵守と現場の安全を両立させるためにも、制度の正しい理解と対応が求められます。

しかし、協働ロボットの導入をこれから考えている方は、リスクアセスメントや特別教育について自分たちだけで考慮するとなると、不安を感じる方もいらっしゃると思います。

そこで、Jet-Globalは、協働ロボットの導入~運用までの成功を徹底的にサポートするサービスを現在行っております。

協働ロボットの導入に関して不安や疑問がありましたら、どんなに小さな点でもかまいませんので、以下からご相談ください。

さて、特別教育の必要性が明確になったところで、次に焦点となるのはその対象範囲です。すなわち、どのような業務に従事する者が当該教育を受けるべきかという問題です。

次章では、この協働ロボットに関する特別教育の対象者について、具体的に解説いたします。

協働ロボットの特別教育を受けるのは「教示」と「検査」に関わる人だけ良い

前章で、特別教育が必要になる条件は「協働ロボットが産業用ロボットと同等の危険性を有している際に、教示(ティーチング)や検査(メンテナンス)の業務を行う場合」と確認しました。

では、導入した協働ロボットに対して、特別教育の受講が必要だとわかった際に、誰が実際に特別教育を受ける必要があるのでしょうか?

協働ロボットの特別教育は社員全員の受講は不要

協働ロボットを導入したからといって、その事業場で働く社員全員が特別教育を受講しなければならない、というわけではありません。対象となるのは「教示(ティーチング)」や「検査」といった特定の作業に関わる人だけです。

労働安全衛生規則第36条では、危険性または有害性の高い特定の業務に従事する労働者に対して特別教育を行うよう定めており、産業用ロボット(協働ロボットが該当する場合を含む)においては、主に「教示等の業務」と「検査等の業務」がこれに該当します。

したがって、これらの特定の業務に直接従事しない作業者、例えば単に協働ロボットが稼働している近くで別の作業を行うだけの方や、完成品を受け取るだけの方などは、法律で定められた特別教育の直接の対象とはなりません。

そもそも協働ロボットの教示と検査とは?

特別教育が必要となる「教示等」と「検査等」とは、具体的にどのような業務を指すのでしょうか。以下で、「教示」・「検査」等に該当する具体的な作業内容を紹介いたします。

教示(ティーチング)等

協働ロボットにおける教示(ティーチング)作業とは、ロボットの動作を設定・調整するために、ロボットの動作範囲内で直接操作や確認を行う作業です。

作業者は、ロボットを低速で動かしながら、動作の位置や順序をプログラムし、ロボットの動作が適切であるかを確認・修正します。この過程では、ロボットと近距離で作業を行うため、接触や巻き込みのリスクがあります。

以下の表で、作業内容の例とその説明を確認しましょう。

| 作業内容の例 | 説明 | ||||||

| 動作プログラムの設定・記憶 | ティーチングペンダントなどを使用してロボットに動作を覚えさせる作業 | ||||||

| プログラム内容の変更・修正 | 作業手順の一部を修正したり、条件を変更したりする操作 | ||||||

| 動作確認のための再生操作 | 記録した動作を一時的に再生し、正しく動くか確認する | ||||||

| 軌道・位置の調整 | 手動操作でロボットの動きを微調整する行為 | ||||||

次に検査等の業務が一体どのような作業を指すのかを解説します。

検査等

協働ロボットにおける検査作業とは、ロボットが動作している間に、その動作や状態を確認・点検する作業です。

具体的には、ロボットのセンサーや動作部品を通電状態で確認したり、動作中のロボットを間近でチェックしたりすることが含まれます。この作業では、ロボットの動作が正常かどうかを検証し、問題があれば修正を行いますが、動作中のロボットに近づくため、十分な注意が必要です。

以下の表で、作業内容の例とその説明を確認しましょう。

| 作業内容の例 | 説明 | ||||||

| 定期点検・保守作業 | ロボット本体や周辺機器の状態確認、清掃など | ||||||

| 故障調査・修理 | エラー発生時の原因特定や部品交換 | ||||||

| 精度調整・再設定 | モーターやセンサーの位置調整など | ||||||

| 動作中の状態確認 | 作動中のロボットに近接して異常の有無を目視または計測で確認する作業 | ||||||

この章では、特別教育を受ける必要があるのは誰なのかと、特別教育の条件である「教示(ティーチング)」・「検査」等が一体どのような業務なのかを解説しました。

次の章では、実際に特別教育で学ぶことを解説します。特別教育のイメージをつけるためにも是非ご参照ください。

特別教育で学ぶこと:学科と実技の内容、資格について解説

産業用ロボット(協働ロボットを含める)の「教示等」や「検査等」の業務に関する特別教育は、労働安全衛生法に基づく安全衛生特別教育規程に定められたカリキュラムに沿って行われます。

この教育は、座学で知識を学ぶ「学科」と、実際にロボットや関連機器を操作する「実技」の二本立てで構成されており、作業を安全に行うための知識と技能の両方を習得することを目的としています。

また、受講後に交付される「修了証」についても、一般的な「資格」とは異なる点があるため、その性質を正しく理解しておくことが重要です。

ここの章では、その学習内容や修了証の位置づけについて解説します。

【学科】安全な作業遂行のための知識基盤を構築

特別教育の学科では、ロボット作業に関する基礎知識や安全手順、関連法規などを学びます。具体的には、ロボットの種類や構造、駆動方式の概要、また教示ペンダントやセンサー、安全柵といった周辺装置についての知識を習得することで、ロボットの動作原理や注意点を体系的に理解することができます。

さらに、挟まれや巻き込まれといった実際の事故例や、リスクが高まる作業状況への対処法を確認することで、危険を未然に防ぐ意識を高めるのも重要なポイントです。また、労働安全衛生法や労働安全衛生規則などの法令も学ぶため、作業者としてどのような義務と責任があるかが明確になります。

これらの知識を習得することで、ロボット作業に伴う危険性を理解し、安全に作業を進めるための理論的な土台を築きます。

【実技】ロボットの操作と安全な作業方法を体得

学科で得た知識を現場で活かせるようにするため、特別教育の実技では実際にロボットを操作する機会が設けられます。教育用のシミュレーターや実機を用いて、起動や停止、モード切替え、教示ペンダントを使ったジョグ操作などの基本的な動作を体験し、作業手順を体で覚えていきます。

また、作業開始前の点検や安全確認の手順、異常が発生した場合の対処法なども実習のなかで身につけます。特に教示等の作業では、基本的な動作プログラムの作成や編集を行うことがあり、誤操作を防ぐための注意点や手順が学科の内容と結びついて理解できるようになるのがメリットです。

カリキュラムの具体例と法定教育時間

労働安全衛生法で定められた「安全衛生特別教育規程」により、産業用ロボットの業務に関する特別教育の学科と実技の合計時間数はおおよそ以下のように決められています。

- 教示等の業務に係る特別教育: 学科 7時間以上、実技 3時間以上 (合計 10時間以上)

- 検査等の業務に係る特別教育: 学科 9時間以上、実技 4時間以上 (合計 13時間以上)

(※注:上記は一般的な時間数です。一部の免除規定や、教育機関によって安全性を高めるために法定時間以上のカリキュラムを設定している場合もあります。)

教育機関(メーカー、安全衛生団体、企業内の教育部門など)は、これらの法定時間を満たし、規定された科目(ロボットに関する知識、作業に関する知識、関係法令、実技操作など)を網羅したカリキュラムを提供します。

受講後に発行される修了証とは? 資格との違いを解説

特別教育を修了すると、教育を実施した事業者(教育機関など)から特別教育修了証が交付されます。これは危険有害業務に関する安全衛生教育を修了したことを示す証明書ですが、運転免許証のような公的資格や免許とは異なる点が多々あります。具体的には、以下のような特徴があります。

独占的な業務範囲を与えるものではない

修了証があっても、すべてのロボット作業を無制限に行えるわけではありません。実際の作業に従事させるかどうかは、労働者を雇用する事業者の判断と責任に委ねられます。

有効期限や更新制度は法律上定められていない

ただし、技術の進歩や安全意識を維持するため、事業者によっては定期的な再教育を行うところもあります。

事業者が修了証の記録を保管する義務がある

労働安全衛生規則第38条の定めにより、特別教育を実施した記録や修了証(写しを含む)を事業者が管理する必要があります。

このように、特別教育修了証はあくまで必要な教育を受けたことを証明するものであって、いわゆる「国家資格」とは別物だと理解しておきましょう。

産業用ロボット(協働ロボットが産業用ロボットの定義に該当する場合を含む)の特別教育では、学科(座学)で理論的な基盤をしっかり築き、実技で実際の操作や安全対策を体験的に学ぶことができます。

修了証はこの教育を修了した証しとして交付されますが、自由にロボット作業を行う資格ではありません。事業者や現場が求める安全基準を満たすためにも、特別教育で得た知識と技能をベースに継続的に学びを深めることが大切です。

以上のように、特別教育の学習内容や修了証の仕組みを理解したら、次に気になるのは「実際にどこで受講すればよいのか」「費用はどのくらいかかるのか」という点ではないでしょうか。

次章では、特別教育を実施している場所の探し方やおおよその受講費用、さらにコストを抑えつつ適切な教育機関を選ぶポイントについて、わかりやすく解説していきます。

協働ロボットの特別教育:受講場所と費用をわかりやすく解説

産業用ロボット(協働ロボットを含む)の「教示等」や「検査等」に関する特別教育は、労働安全衛生法で義務付けられています。この教育を受ける方法には、大きく分けて「自社で実施する(社内教育)」と「専門機関に依頼する(外部講習)」の2つの選択肢があります。

どちらが最適かは、企業の規模、対象人数、使用しているロボット、予算、求める教育レベルなどによって異なります。本章ではそれぞれの特徴と費用について解説します。

自社で実施する「社内教育」

企業が自前で講師や設備を用意し、従業員に対して特別教育を行う方法です。大量の受講者がいる場合や、自社特有の協働ロボット運用ノウハウを反映したい場合などに適しています。

社内教育を実施するための要件

社内教育を有効なものとして実施するには、以下の要件を満たす必要があります。

-

法定カリキュラムの遵守

安全衛生特別教育規程に定められた科目と時間数を確実に網羅した計画が必要です。 -

十分な学識経験を持つ講師

ロボット技術・安全・関係法令などの知見を有し、指導力のある人物を選任する必要があります。 -

適切な施設・設備

実技教育のために、安全対策が施されたロボットやシミュレーター、安全柵や非常停止装置などを用意することが不可欠です。 -

記録の作成・保管

受講者・科目・講師・時間などの記録を作成し、3年間保管する義務があります。

次に、社内で特別教育を行うことのメリットとデメリットを確認しましょう。

社内教育では受講料自体は不要ですが、講師育成や機材導入などの内部コストが発生します。特に協働ロボットを実際に用いた実技指導を行う場合、安全柵や非常停止装置などの整備も必要になるため、計画的なコスト管理が欠かせません。

次に、専門機関に依頼する、外部講習を解説します。

専門機関に依頼する「外部講習」

ロボットメーカーや安全衛生団体、民間研修機関などが開催する特別教育の講習会に参加する方法です。少人数の受講や、専門家による体系的なカリキュラムを受けたい場合に向いています。まずは、外部講習のメリットから確認しましょう。

次に外部講習のデメリットを確認しましょう

外部講習のメリット・デメリットを確認したので、次にどのような機関が行っているのかと、選び方を解説します。特別教育を外部で実施する場合は、是非、ご参考ください。

どんな機関がある? 選び方のポイント

-

ロボットメーカー

例)FANUC、安川電機など。それぞれの機種に特化した知識を得られます。 -

安全衛生団体

中央労働災害防止協会(中災防)、都道府県労働基準協会連合会など。比較的安価で実施している場合が多いです。 -

公共職業訓練施設

ポリテクセンター等。地域によっては実施が限られる場合もあります。 -

民間研修機関

安全教育やロボット技術専門の研修企業。特色あるカリキュラムが期待できます。

選ぶ際は、法定の特別教育カリキュラムを満たしているか、講師や設備の信頼性、費用対効果、日程・アクセスなどを比較検討しましょう。特に協働ロボットに強い研修機関を選ぶことで、現場に即した知識を得られます。

受講費用の相場

最新の相場は講習機関や内容によって変動しますが、2025年現在の目安としては以下のとおりです。

- 安全衛生団体・民間研修機関

25,000~50,000円/人 程度が中心価格帯。 - ロボットメーカー

機種別の専門講習になるため、40,000~70,000円/人 あるいはそれ以上のケースも。 - 社内教育

外部講習費は不要ですが、内部設備費や講師人件費、教材開発費などが発生します。

※いずれの場合も、テキスト代や交通費などの諸経費が含まれるかどうかで料金が異なるため、必ず最新の正確な費用を各機関に確認してください。

協働ロボットの特別教育をどのように受講するかは、企業の規模、受講人数、予算、使用しているロボットの種類、そして求める教育レベルによって変わります。多くの従業員を一度に教育するならば社内教育がコスト面で有利になる場合もありますし、少人数でより専門的な知識を得たい場合は外部講習が向いているかもしれません。

次の章では、特別教育を受ける必要がある場合において、実施しなかった際にどのようなリスクがあるのかを解説します。

もし特別教育を実施しなかったら? 罰則とリスク

産業用ロボット(協働ロボットを含む)の教示や検査等に関する特別教育は、労働安全衛生法によって事業者に義務付けられています。もし、この法的な義務を怠り、対象となる労働者に特別教育を実施せずにこれらの業務に従事させた場合、単なる法令違反にとどまらず、以下のような重大な罰則やリスクを負う可能性があります。

1. 労働安全衛生法に基づく罰則

労働安全衛生法第59条第3項は、事業者が特別教育(危険有害業務に対応する教育)を実施する義務を定めています。この規定に違反し、特別教育を行わずに協働ロボットの教示・検査などの業務に就かせた場合、同法第119条により次の罰則が科される可能性があります。

この罰則は、実際に労働災害が発生していなくても、特別教育を実施していなかったという事実だけで適用される点に注意が必要です。労働基準監督署の臨検監督などで未実施が発覚した場合、是正勧告にとどまらず送検されるケースもあります。

2. 労働災害発生時に問われる法的責任

特別教育が未実施の場合、事故発生時に事業者や管理監督者に対する法的責任が重くなる可能性があります。特に、未実施の特別教育が事故の原因として直接関連付けられる場合、その責任は重大です。

2-1. 刑事責任(業務上過失致死傷罪など)

特別教育の未実施が事故の原因として指摘される場合、企業の代表者や安全管理者が刑法第211条に基づく業務上過失致死傷罪で起訴される可能性があります。

この場合、労働基準監督署からの是正勧告に加え、刑事罰が科されることもあります。特に重要なのは、企業の責任だけでなく、個人の刑事責任が問われる点です。

2-2. 民事責任(損害賠償請求)

労働災害が発生した場合、被災した労働者やその遺族は企業に対して、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)や不法行為(民法第709条・第715条)に基づき損害賠償を請求する可能性が高くなります。

これには治療費、休業補償、逸失利益、慰謝料などが含まれ、賠償額が高額になる場合もあります。特別教育が実施されていなかったという事実が企業の過失を立証する重要な証拠となる可能性があり、これにより法的リスクが高くなることが予想されます。

3. 行政処分・社会的信用の失墜

重大な労働災害が発生した場合、労働基準監督署からの是正勧告だけでなく、

などの厳しい行政処分に発展するリスクがあります。また、事故や法令違反が公に知られた場合、企業の社会的信用が大きく損なわれる可能性が高く、取引関係や人材採用、ブランドイメージなどへ長期的に悪影響を及ぼします。

まとめ:特別教育の未実施は「企業存続」に関わるリスク

産業用ロボット(協働ロボットが産業用ロボットの定義に該当する場合を含む)を安全に運用するためには、特別教育の実施は必須です。これを怠ることで企業が負うリスクは、

- 法的処罰(労働安全衛生法違反による罰則)

- 刑事責任・民事責任(業務上過失致死傷罪、損害賠償請求など)

- 行政処分・社会的信用の毀損

と多岐にわたります。万が一重大事故が起こると、企業の存続にも影響しかねません。安全配慮の徹底と法令遵守のためにも、協働ロボットの特別教育は必ず実施し、記録を保管するなどの基本を守ることが不可欠です。

ここまでの解説で、特別教育の未実施がもたらす罰則やリスクの重大さをご理解いただけたことと存じます。

上記のようなリスクを回避するためにも、これから協働ロボットの導入を考えている方は以下のサービスをご確認ください。

協働ロボット導入の専門家が、導入から運用、アフターサービスまで徹底的にサポートし、協働ロボットの導入を成功に導きます。

「一度ロボットを触ってみたい」や「こんな自動化ができるか知りたい」などの軽い相談も無料ですので、関心のある方は以下のサービス詳細をご覧ください。

最後に、これまで解説してきた重要なポイントを改めて整理し、確認していきます。

まとめ:安全な協働ロボット運用のために

協働ロボットの導入は、生産性向上や人手不足解消に貢献する一方で、その安全な運用は企業にとって重要です。

本記事で解説してきたように、特に労働安全衛生法規、とりわけ特別教育に関する要件を正しく理解し、遵守することが、安全な運用体制の基盤となります。

以下に、安全な協働ロボット運用のための重要なポイントをまとめます。

-

「協働ロボット=特別教育不要」ではない

「協働ロボット」という名称や、安全柵なしで運用できる可能性があるというイメージから、特別教育は不要と考えがちですが、これは誤解です。協働ロボットの持つ安全機能が、直ちに法的な教育義務を免除するわけではありません。 -

特別教育の要否判断は「ロボットが持つ危険性」と「作業」で

法令に基づく特別教育が必要となるのは、その協働ロボットが実質的に「産業用ロボットと同等の危険性を有する」と評価され、かつ、作業者が「教示(ティーチング)等の業務」または「検査等の業務」という特定の危険有害業務を行う場合です。この2つの条件に該当する場合は、協働ロボットであっても特別教育は法的義務となります。

-

80W以下でもリスクアセスメントは必須

定格出力が80W以下のロボットは、上記の特別教育の法的義務は原則ありません。しかし、安全対策が不要になるわけではなく、必ずリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて必要な安全対策(作業手順、保護具、場合によっては追加の安全教育など)を講じる必要があります。 -

特別教育は対象者を限定、しかし安全意識は全体で

法的に特別教育が義務付けられるのは、「教示等」「検査等」の危険有害業務に直接従事する担当者です。しかし、ロボットの近くで働くすべての人々が、ロボットの危険性や基本的な安全ルールを理解し、安全意識を高く持つことが職場全体の安全確保につながります。 -

教育実施方法(社内/外部)は慎重に選択

特別教育は、要件を満たせば社内でも実施可能ですが、講師の質、設備、カリキュラム管理などの課題があります。外部講習は手間が少ない反面、コストや日程の制約があります。自社の状況(予算、人数、設備、求めるレベル)に合わせて最適な方法を検討し、実施する場合は法令要件を確実に満たすことが重要です。 -

法令違反・災害発生時のリスクは甚大

特別教育の実施義務を怠った場合、労働安全衛生法に基づく罰則が科される可能性があります。さらに、万が一、教育不足が原因で労働災害が発生すれば、刑事責任、高額な損害賠償といった法的責任に加え、企業の社会的信用の失墜という計り知れないダメージを受けることになります。

協働ロボットの能力を最大限に引き出し、人とロボットが安全かつ効率的に共存する未来を実現するためには、目先の利便性やコストだけでなく、法令遵守とリスクに基づいた安全確保を最優先する姿勢が不可欠です。

また、適切な知識を身につけ、必要な教育を着実に実施し、安全な運用体制を構築・維持していくことも重要です。

自社にぴったりの協働ロボットを探してみませんか?

実際の製品スペックや詳細な機能は、こちらからチェックしてみてください。