ディップコーティングとは? 塗布フローや仕組み、膜厚形成の方法、使用例などについて解説

複雑形状にも均一な薄膜をコート液のロスなしで形成でき、試作から量産まで同じ発想で拡張しやすい――電子部品から医療・光学まで適用範囲が広く、研究でも非常に使用されることの多いディップコーティングという技術をご存知ですか。

本記事では、ディップコーティングの基本的な知識から始まり、コーティングのフローと方法、装置の仕組みと選び方、膜厚を左右する引き上げ速度との関係、注意点までを詳しく解説します。研究から量産まで、狙い通りの膜厚を安定再現するための知識を短時間で獲得できます。

なぜ速度を変えると膜厚が変わるのか、どうすれば液だれや気泡を防げるのかなど、基本的な知識から実践的な知識までカバーしているので、ディップコーティングについてよく知りたい方はぜひご一読ください。

導入を検討中で、とりあえず話を聞きながら考えたい方やすぐにメーカーへ問い合わせをしたい方は、以下のボタンからお問い合わせください。担当者におつなぎいたします。

ディップコーティングとは? 代表的な塗布方法と特徴・メリットと注意点について

ディップコーティング(ディップコーティング法)とは、基材をコート液に浸漬し、一定の引き上げ速度で引き上げて薄膜を形成する方法です。そんなディップコーティング技術を採用したディップコーティング装置(ディップコーター)は基材などの対象物にコート液を塗布する機械のことを指します。

ディップコーティングによって得られる膜厚は引き上げ速度、液の粘度、表面張力、温度、基材表面などに左右されます。引き上げる時の速度と表面張力、重力による作用を精密に計算し、対象物に残るコート液の量を調節することによって求めている膜厚を形成することができるのが、ディップコーティング装置です。

ディップコーティングは塗装したい基材に対して両面を同時に塗布できるうえ、均一な膜厚を得やすく、研究から量産まで幅広く使われます。代表的な塗装方法は以下のとおりです。これら方法のうちのひとつにディップコーティングは位置づけられます。

この章では、主にディップコーティングの基本的な特徴と原理、メリットなどについて詳しく解説します。

ディップコーティングの基本的な特徴やディッピングの原理

ディップコーティングのプロセスでは、前処理→洗浄→ディップコーティング→乾燥・硬化という流れで膜厚を作ります。

ディップコーティングの前処理では対象物の乾燥処理や密着性改善処理を行い、洗浄では対象物表面のクリーニングを行います。ディップコーティングの段階で浸漬し、基材にコート液が付着、引き上げ時にメニスカス(界面張力によって容器内の液体の表面がつくる凸状・凹状の局面のこと)から液が引きずり出されて薄膜が形成されます。

膜厚は基本的に引き上げ速度、粘性抵抗、そして表面張力のバランスで決まるというのがポイントです。たとえば、表面張力が高い液は平滑化を促し、低い液はエッジに液だまりが起こりやすくなります。

以上の要素が膜厚の厚さを決める複合的な要因となりつつ、乾燥や溶媒揮発で硬化が進み、最終的な膜厚が完成する、というのがディップコーティングの基本的な原理です。(膜厚の形成について、詳しくは「膜厚形成の方法|ディップコーティングにおける引き上げ速度との関係」で説明します)

ディップコーティングによって対象物に塗布する際の主な注意点は、液だれ、気泡、パーティクル、端部厚化などの欠陥です。これらは引き上げ速度や表面張力の調整、ディップコーティング装置のフィルタリングや清浄などの管理で抑制できます。

ディップコーティングのメリット

ほかの塗布方法と比べたときのディップコーティングのメリットは、特別な設備を使用しないためシンプルなプロセスながら、表面全体にわたり均一な膜を形成してくれる点です。膜厚設計と引き上げ速度の整合がとれるため、求めている膜厚を安定的に再現できます。

そのほかに挙げられるディップコーティングのメリットは以下のとおりです。

ここまででディップコーティングとは何か、その特徴と原理、そしてメリットの説明をしました。ディップコーティングの基本的な特徴や原理を押さえておくと、貴社にとって最適なコーティング方法を選択できるようになります。次章ではディップコーティングのフローや方法と仕組み・ディップコーターの選び方を詳しく解説します。

ディップコーティングのフローや方法と仕組み・ディップコーターの選び方

上記でディップコーティングの特徴やメリットなどを解説しました。ディップコーティングのフローや方法などさらに詳しく押さえておくと、製造プロセスの改善方法を模索している工程においてディップコーティング装置を導入するのがふさわしいのか、検討する助けになります。また、装置を選ぶ際の一助にもなるでしょう。

ディップコーティング装置は、浸漬と引き上げを高精度に制御して薄膜を再現良く形成するための専用機です。機械要素と流体挙動をつなぐ制御が要であり、この点が膜厚や均一性、表面欠陥の発生率に直結します。本章ではディップコーティングの方法・フローと仕組み、用途に合わせた選定の考え方を解説します。

ディップコーティングのフローと方法・仕組み

前述したとおり、ディップコーティングによる薄膜形成は、前処理→洗浄→ディップコーティング→乾燥・硬化の順で進みます。つまり、対象物を液体中に浸漬し、引き上げることで表面に均一なコート膜を形成、乾燥させることで最終的な膜厚を得るというのが仕組みです。

液体の表面張力と重力、そして引き上げ速度を利用して、対象物に付着する液体の量を制御し、膜厚を調整します。特にディップコーティング→乾燥・硬化の過程では、以下のようなプロセスが発生します。

- 浸漬

- 静置

- 引き上げ

- 薄膜形成

- 乾燥・硬化

コート剤(塗料・薬剤)の入った槽へ対象物を垂直に沈め、液面の乱れと気泡の巻き込みを抑制

槽内の液面の動きが止まるまで待機し、メニスカスの形を安定させる

設定した引き上げ速度に従って移動を開始し、速度・加速度などを連続的に制御する挙動

粘性抵抗と表面張力、重力のつり合いで液が引きずり出され、対象物表面に均一な薄膜が残る

揮発や反応(熱硬化・UVなど)により膜を硬化させ、最終膜厚を確定

この流れを安定に実現するため、ディップコーティング装置は垂直リニアステージ、サーボモーター、エンコーダ、治具(チャック)、液槽、コントローラ、セーフティ機構などで構成されます。特に垂直ステージとサーボ制御は引き上げ速度に関わる、中核を担う存在です。

セーフティ機構というのは、防振やドアスイッチ・非常停止などのインターロックなどを指します。防振設計を適用し、床振動や周辺機器の外乱を遮断します。ドアスイッチや非常停止などのインターロックは、溶剤安全と品質の両面で基盤となる機構です。

ディップコーティング装置・ディップコーターの選び方とポイント

上記でディップコーティングによるフローと塗布方法について詳しく解説しました。ディップコーティングのフローや方法、仕組みを把握することは、貴社の現在の製品を製造する際のプロセスにふさわしい塗布方法なのかを検討する際に重要な知識です。以上を踏まえたうえで、ディップコーティング装置を選ぶ際に重要なポイントは、主に3つ挙げられます。

- 対象物の情報

- 速度範囲

- 前後プロセス・オプション

※クリックすると対象の箇所まで飛びます

対象物の情報

最初に確認するのはディップコーティングをしたい対象物の情報です。サイズ、重量、形状、用途(実験・量産)に応じて適切なチャック、ストローク、可搬重量、タンク寸法が決まります。

膜厚ターゲットや許容ムラ、対象溶媒の表面張力・粘度、清浄度基準も合わせて仕様化すると、ディップコーティング装置の選定がぶれにくいでしょう。

速度範囲

ディップコーティングの標準装置は引き上げ速度1nm/sec~1000mm/secに対応し、目的に応じて速度範囲の拡張や縮小の調整が可能です。超薄膜の作成を検討している場合は低速域の安定性、厚膜や含浸用途では高速域の直線性と加減速設計が重要になります。

速度範囲のほかにも、ストローク、繰り返し精度、ジャーク制約、ティーチングのしやすさもなども確認しておくと、さらに貴社にふさわしい装置を選定できるようになるでしょう。

前後プロセス・オプション

製造プロセスにおいて、ディップコーティングの前後工程がどうなっているかが鍵になります。振動対策や塗布液管理、インターロックなどの安全機構をオプションとして組み合わせることで、欠陥とリスクを同時に抑えられます。

温調付き液槽、循環ろ過、窒素パージ、レベル制御、クリーン環境対応の有無も、膜厚の再現性に直結する判断材料です。量産では多槽搬送や治具自動交換、データロギングとトレーサビリティ、保全性を含めて生産技術とあらかじめすり合わせておくと間違いが生じる可能性は低くなります。

SDIなどのディップコーティング装置のメーカーは標準的な装置から特注装置まで扱っていることが多いため、柔軟に対応してくれます。まずは上記3点を明確にしたうえで、メーカーに相談してみましょう。

ここまで、ディップコーティングのフローと方法、仕組みと選び方のポイントなどを解説しました。続く章では、膜厚形成の方法と引き上げ速度の関係を詳しく解説します。

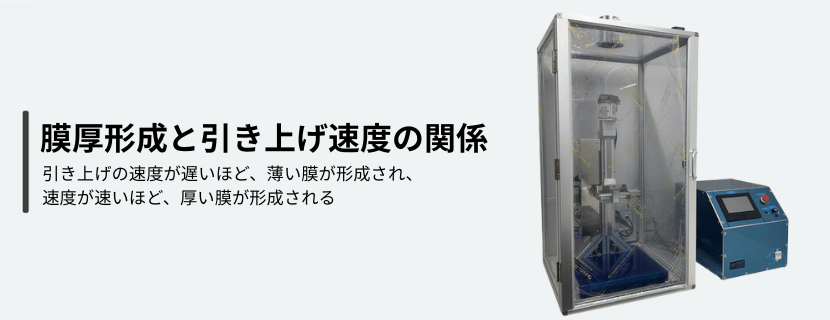

膜厚形成の方法|ディップコーティングにおける引き上げ速度との関係

膜厚は引き上げ速度、粘度、表面張力、温度、基材表面などに影響されると上記で説明しました。そのなかでも引き上げ速度は、膜厚制御において最も重要な要素です。本章ではディップコーティングにおける膜厚形成の考え方と、引き上げ速度との関係について詳しく説明します。

ディップコーティングの引き上げ速度と膜厚との関係

ディップコーティングと引き上げ速度の関係の基本は、引き上げ速度が遅いほど、表面張力によって液体が薄く広がり、薄い膜(薄膜)が形成されます。これは、コート液が対象物に付着する時間が長くなり、重力によって液体が流れ落ちるためです。

一方で、引き上げ速度が速いと、厚い膜(厚膜)が形成されます。遅い場合とは異なり、コート液が対象物に付着する時間が短くなり、液体が流れ落ちる前に固まるためです。このとき、速度が速すぎると液だれや膜厚ムラが生じる可能性もあるため、注意が必要です。

このようなディップコーティングの原理のもと、精密な膜厚制御を得るためには、引き上げ速度の正確な制御が求められます。その制御に活躍するのが、ディップコーティング装置です。

引き上げ処理の方法は主に3つのやり方を挙げることができます。対象物の形状が複雑な場合やコート液の性質によっては均一な膜厚を得ることが難しくなります。それに対処するために引き上げ処理の仕方がいくつあります。

通常の引き上げ処理

得たい膜厚にふさわしいコート液の粘度に調節したうえで、対象物を一定速度で真っ直ぐ引き上げる処理方法です。一般的な対象物に対して、ディップコーティングの作業時間を短く、均一な膜を形成したいときに適しています。

速度や加減速の切り替えを滑らかにすると、筋むらを抑えやすいです。液だれを防ぐため、コート液の粘度が高いほど引き上げ速度を遅く必要があります。ほかにも対象物の形状や周囲の環境などを踏まえて、適切な引き上げの速度を実験的に求める必要があります。

リニア引き上げ処理

均一な膜厚を得るためには一定速度で引き上げるのが基本ですが、対象物の形状が複雑であったり、コート液の性質によっては、引き上げ処理に工夫が必要になることがあります。

たとえば、湾曲形状の対象物や沸点の高い溶剤を用いるとき、通常の引き上げ処理で膜厚を形成すると対象物の下部に行くほど膜が厚くなってしまう傾向にあります。これに対処できるのが、リニア引き上げ処理です。徐々に減速させることで均一な膜厚を得ることを目的としています。

傾斜引き上げ処理

複雑な形状の対象物を数度だけ傾けて浸漬したり引き上げたりする方法です。このように処理することで、気泡が抜けやすくなり、端部の厚みだまりを和らげることができます。傾け過ぎると流れ跡が出やすくなるため、少しずつ角度を変えて確認し、。速度と角度の組み合わせは実験的に求めることで最適点を探してください。

ここまで、ディップコーティングのおける引き上げ速度と膜厚の関係についてならびに複数ある引き上げ処理について詳しく説明しました。次章ではディップコーティングの応用方法を取り上げ、産業用途と学術用途の具体例をわかりやすく整理します。

ディップコーティングの使用例

ディップコーティングは多品種の部品などに薄膜を均一に形成できる実用的な方法となりうります。本章では製造現場と研究開発のそれぞれでの使い方を具体的に整理します。導入の検討に必要なメリットと注意点などもあわせて紹介するので、ぜひ導入検討の際の一助にしてください。

産業分野におけるディップコーティングの役割

ディップコーティングの役割は「広く」「均一に」「三次元にも」塗れることに集約されます。以下の具体例は調達の観点で費用対効果を判断しやすい領域です。

- 光学・ディスプレイ

- 自動車・輸送機器

- エネルギー・電池

- 医療・ライフサイエンス

- 電子部品・センサー

※クリックすると対象の箇所まで飛びます

光学・ディスプレイ

レンズやカバーガラスにハードコートや防汚・防曇層を均一に形成します。面内均一性と透過率、擦傷性をKPIとして管理します。曲面や小径品でも治具工夫で歩留まりを確保しやすいでしょう。

自動車・輸送機器

ミラーやセンサー窓に撥水・防汚、樹脂外装にプライマー層を付与します。ミスト飛散が少ないため塗装ブースの管理が容易です。雨天や結露の評価は接触角や曇り試験で標準化できます。

エネルギー・電池

燃料電池部材や二次電池セパレータの表面改質に使われます。含浸とコートの両立で孔径や濡れ性を調整できるでしょう。溶媒管理や乾燥条件が安全面と品質の両方に効く領域です。

医療・ライフサイエンス

カテーテルや針の潤滑コート、抗菌・親水化などに応用します。内外面を一括で処理できるため工程がシンプルです。リデーションでは抽出試験や生体適合性の基準に沿って確認します。

電子部品・センサー

基板や微小部品にゾルゲルやナノ粒子分散を均一塗布します。スピンコートが難しい厚みや立体形状でも適用しやすいです。膜厚は干渉色や非接触膜厚計で素早く見える化できます。

学術研究でのディップコーティングの応用

ディップコーティングは研究現場でも扱いやすく、再現性の高い比較実験に向きます。小さなサンプルでも均一膜を得やすく、試薬消費を抑えやすいです。ここでは代表的な応用例を紹介します。

- 材料探索・最適化

- 機能性薄膜の作製

- センサー・バイオ・化学

- 微小部材・教育用途

※クリックすると対象の箇所まで飛びます

材料探索・最適化

濃度や溶媒比、引き上げ速度を一枚で試すリニア引き上げが便利です。膜厚と機能の相関をすばやく可視化でき、開発サイクルを短縮できます。

機能性薄膜の作製

反射防止や撥水・親水、導電性や絶縁性のコーティングに幅広く使われます。ゾルゲルやナノ粒子分散など多様な材料系に対応しやすいです。

センサー・バイオ・化学

酵素固定化や吸着層の作製、ガスや湿度のセンサー基板にも応用します。安定な表面処理は背景ノイズを抑え、感度を高めやすいでしょう。

微小部材・教育用途

微小部品や三次元形状にも均一に塗れるため、実験教育の題材としても最適です。装置のレシピ機能とデータロギングがあれば再現性の検証が容易になります。

SDIについて|安全・安心なディップコーティング装置のフロントランナー

ディップコーティングは今後もさらに応用先が増えていく見込みです。また、ディップコーティング自体も今後ますます高度化・多様化していくことが予想されており、たとえば、ナノレベルのでの膜厚制御技術や新たなコート液の開発などが進められています。

SDIはディップコーティング分野のフロントランナーとして、最先端のディップコーティング技術を駆使し、さまざまな用途に対応する安全・安心な高性能ディップコーター・ディップコーティング装置を提供しています。独自の技術開発により、精密面精度や耐薬品性を考慮した特殊機構の装置もラインナップし、オプション製品やカスタマイズ対応が可能です。

顧客の多様なニーズに応える柔軟性が強みなので、本記事を読んで関心をディップコーティングやディップコーティング装置に関心を持った方、導入検討前にまずは相談したい方は、ぜひ以下の問い合わせボタンよりJETにお問い合わせください。SDIの担当者にお繋ぎいたします。