【2025年最新】配膳ロボットに活用できる補助金を解説

配膳ロボットの導入を検討している企業にとって、補助金制度は有効な支援となります。しかし、補助金申請は必ず通るわけではなく、特に競争の激しい制度では採択されるために工夫が必要です。

配膳ロボットの導入を検討している企業にとって、補助金制度は有効な支援となります。しかし、補助金申請は必ず通るわけではなく、特に競争の激しい制度では採択されるために工夫が必要です。本記事では、配膳ロボット導入に活用できる主な補助金制度とその特徴、申請時に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

申請書の作成や補助金活用の際に注意すべき重要な要素を学ぶことで、配膳ロボットの導入が成功する確率を高めることができます。

配膳ロボット導入に活用できる主な国の補助金

配膳ロボットの導入には、国が提供する補助金制度が活用できます。これらの補助金をうまく利用することで、初期費用の負担を軽減することが可能です。

配膳ロボットの導入には、国が提供する補助金制度が活用できます。これらの補助金をうまく利用することで、初期費用の負担を軽減することが可能です。この章では、配膳ロボット導入に活用できる主要な補助金について、それぞれの特徴や申請のポイントを個別に解説します。

| 補助金名 | 要点 | ||||||

| 中小企業省力化投資補助金 | 補助率:最大2/3|上限:1億円|ロボット掲載のカタログ制度が強み | ||||||

| IT導入補助金 | 補助率:1/2|上限:450万円|IT×ロボット導入に最適 | ||||||

| 小規模事業者持続化補助金 | 補助率:2/3|上限:200万円|商工会支援付きで小規模向け | ||||||

| ものづくり補助金 | 補助率:〜2/3|上限:8,000万円|AIやICTを活かす高度設備向け | ||||||

| 事業再構築補助金 | 補助率:最大3/4|上限:1億円超|非対面型サービス転換に | ||||||

| 業務改善助成金 | 補助率:最大9/10|上限:600万円|賃上げと連動した支援 | ||||||

| 地方自治体の補助金 | 内容は地域により異なる|独自支援が多数存在 | ||||||

以下で、それぞれの補助金の詳細を解説します。

中小企業省力化投資補助金

中小企業が省力化機器を導入する際に利用できる補助金で、配膳ロボットはカタログ注文型のカタログ掲載製品として明記されています。さらに、カタログに無い配膳ロボットや周辺システムを一体的に導入する場合は一般型でも申請可能です。要件に合致すれば、いずれの方式でも比較的スムーズに申請できます。

- 必要な準備:gBizIDプライムの取得、決算書類、見積書(原則2社)などが必要です。

- 導入メリット:人手不足の緩和、生産性向上、業務時間短縮の実現が期待されます。

- 留意点:交付決定前の契約や支払いは禁止されており、生産性向上の数値目標が求められます。

IT導入補助金

ITツールと一体で導入するハード(PC・POS・タブレットなど)を支援する補助金で、配膳ロボット本体は原則対象外ですが、POSや予約システム等とデータ連携する場合に補助対象となるケースがあります。申請は、必ず登録されたIT導入支援事業者と連携して行います。

- 必要な準備:ベンダーと連携したITツール選定、導入計画、gBizIDプライム取得に加え、IPAの「SECURITY ACTION」自己宣言が必須です。

- 導入メリット:POSやクラウド予約との連携を通じ、注文・会計までの業務自動化を促進できます(ハード補助は1台10万〜50万円上限)。

- 留意点:交付決定前の契約・支払いは無効。IT導入支援事業者が書類を支援しても最終責任は申請者側です。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の業務効率化や販路開拓を目的とした設備投資を支援する補助金です。商工会や商工会議所のサポートを受けながら、計画を立てて申請を進めます。

- 必要な準備:事業計画書の作成、支援機関との事前相談、(電子申請の場合)gBizIDプライム取得が必要です。郵送申請も選択できます。

- 導入メリット:配膳ロボットにより少人数でも接客力を維持でき、業務負担を軽減できます。

- 留意点:提出書類が多いため、商工会議所のアドバイスを活用しながら準備するのが効果的です。

ものづくり補助金

中小企業による高度な設備投資を支援する制度で、配膳ロボットも業務プロセス改善・自動化の一環として対象になります。特にICTやAIと連動したシステムは評価されやすい傾向があります。

- 必要な準備:総事業費100万円以上、賃上げ計画(年率1.5%以上)の策定、効果の高い事業計画書と複数年の経営方針を整理する必要があります。

- 導入メリット:労働集約的な作業の自動化により、生産性の向上が見込まれます。

- 留意点:金額が大きい分、計画内容や費用対効果の精緻な説明が求められます。

事業再構築補助金

ウィズコロナ・ポストコロナ時代における業態転換や新分野展開を後押しする補助金です。非対面・無人化サービスへの転換として、配膳ロボットを活用した採択事例があります。

- 必要な準備:直近6か月のうち任意3か月の売上高が2019〜2023年度比で10%以上減少していること、再構築指針に合致した計画の作成などが求められます。

- 導入メリット:感染対策・人手不足の両面からの解決策として評価されやすいです。

- 留意点:補助金額が大きいため、事業の独自性と実現可能性が厳しく審査されます。

業務改善助成金

最低賃金引き上げと同時に、生産性向上に資する設備投資を支援する制度です。配膳ロボットは業務効率化と従業員の負担軽減を両立できる手段として、助成対象になっています。

- 必要な準備:賃金を10〜60円(コースにより異なる)引き上げる計画と、具体的な設備導入の見積が必要です。

- 導入メリット:従業員の定着率向上と職場環境改善にもつながります。

- 留意点:賃金引き上げの事実確認や賃金台帳などの整備が求められます。

地方自治体の独自補助制度

都道府県や市町村によっては、独自の設備導入補助やDX支援制度を設けている場合があります。国の補助金と併用できる場合もありますが、同一経費を重複計上できない自治体もあるため、必ず窓口で最新要件を確認してください。

- 必要な準備:自治体の産業振興課や商工会の窓口で制度の有無と詳細を確認する必要があります。

- 導入メリット:地域に根ざした支援が受けられるため、小規模事業者にも適しています。

- 留意点:公募時期や対象経費が流動的であるため、最新情報のチェックが必須です。

このように、多くの補助制度が配膳ロボット導入を後押ししています。次の章では、補助金を活用する際に見落としがちな注意点について整理します。

配膳ロボットの導入で補助金を活用する際の主な注意点

補助金制度を活用する際には、制度ごとの共通ルールや落とし穴を事前に把握しておくことが重要です。不備やタイミングのミスによって申請が無効になるケースもあるため、以下の注意点を整理して解説します。

申請前に注意すべきこと

経費・予算に関する注意点

制度の併用・重複に関する注意点

受給後の対応にも注意

これらのルールを把握せずに進めてしまうと、採択されても補助金が交付されないリスクがあります。次は、実際にどのような流れで申請から交付まで進むのかを見ていきましょう。

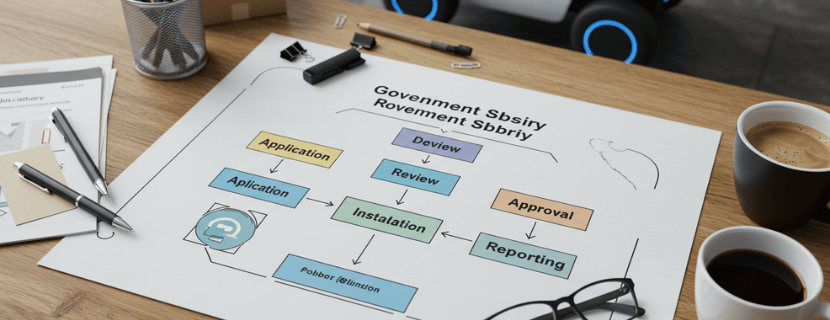

申請~交付までの標準的フロー

補助金を活用して配膳ロボットを導入する際は、申請から交付までに複数の手順を踏む必要があります。以下に、典型的な導入フローをステップ形式で解説します。

電子申請に必須となるgBizIDプライムを取得します。同時に、直近の決算書類や導入予定機器の見積書(原則2社以上)も準備しておくとスムーズです。

導入目的(省力化・非対面化など)に合致した配膳ロボットを選定し、補助金制度の趣旨に沿った事業計画書を作成します。

数値目標(作業時間◯%削減など)を盛り込むと効果的です。

補助金の公式ポータルサイトから必要書類を添付して電子申請します。制度ごとに締切日が定められており、採択までには1〜3ヶ月程度かかることがあります。

採択され交付決定通知が届いてから、正式に配膳ロボットの発注・契約・支払いを行います。交付決定前に契約してしまうと補助対象外になりますので注意が必要です。

配膳ロボットの導入が完了したら、写真・納品書・支払証明書などを添えて実績報告を行います。

報告期限(例:完了から30日以内など)は制度ごとに異なるため、事前に確認しておいてください。

実績報告が承認されると、補助金額が確定し、事業者から請求書を提出することで後日入金されます。入金までには1〜2ヶ月程度かかることがあります。

採択率を高めるポイント

補助金は申請すれば必ず通るものではありません。特に人気の高い制度では採択率が50%未満になることもあるため、採択されるための工夫が不可欠です。

補助金は申請すれば必ず通るものではありません。特に人気の高い制度では採択率が50%未満になることもあるため、採択されるための工夫が不可欠です。例えば、事業再構築補助金の第11回公募では採択率が約26.4%、ものづくり補助金の第18回公募では採択率が35.8%でした。これらのデータからも、採択率が50%未満となることがあることがわかります。

加点要素を活用する

補助金申請においては、単に必要な要件を満たすだけではなく、審査員が加点を行う要素を積極的に取り入れることが重要です。加点項目は毎年異なることがあり、申請年度ごとに確認が必要です。例えば、以下のような加点要素があります。

- 健康経営優良法人認定:従業員の健康管理に積極的に取り組んでいる企業には評価され、加点される可能性が高くなります。

- 最低賃金引上げ:従業員の最低賃金を引き上げた場合、その企業は社会的責任を果たしているとみなされ、加点される場合があります。

- 環境への配慮:環境保全に関する取り組みやエコな事業活動は、加点対象になることがあります。環境に優しい技術や省エネルギー設備の導入などが該当します。

これらの加点要素を事業計画書に盛り込み、アピールすることで、審査で有利に働くことが多くなります。最新の公募要領を確認し、加点要素に関連する取り組みを積極的にアピールしましょう。

事業計画の具体性

補助金申請における事業計画は、その内容が具体的であるほど評価されやすくなります。単に計画を立てるのではなく、数値化された目標や詳細な実行計画が求められます。具体的な計画により、補助金審査員がその事業が実行可能であり、確実に効果が上がると判断できるからです。

- 目標の数値化:事業計画には具体的な目標(例:作業時間の〇%削減、客席回転率の〇%向上など)を設定しましょう。これにより、補助金を投入することの効果が明確になります。

- 実行方法の詳細:事業計画には、計画をどのように実行するか(具体的な導入方法や進行スケジュール)を示す必要があります。計画の途中でどのようなステップを踏むのかを明示することで、実行可能性を示せます。

- リスク管理:計画の進行中に予想されるリスク(例:機器の納期遅延、予算超過など)を示し、それに対する対応策を示すことも、具体性を高めるポイントです。

具体的な数値と実行方法を盛り込んだ事業計画を作成することで、補助金審査の評価が高まり、申請の通過率が向上します。

制度趣旨との整合性

補助金にはそれぞれ制度趣旨があり、審査員はその趣旨に沿った事業を優先的に採択します。 つまり、申請する補助金制度の趣旨に合致する事業計画を作成することが重要です。事業計画が制度の趣旨に沿っているかどうかを確認するために、補助金の目的や要件を十分に理解し、計画を立てましょう。- 省力化・効率化:多くの補助金は、事業の省力化や効率化を目的としており、配膳ロボット導入はこれに合致します。ロボット導入により、業務効率化や生産性向上を目指す事業が評価されやすいです。

- 非対面化:特にコロナ禍の影響を受けた事業転換を支援する補助金が増えています。配膳ロボットの導入は非対面化の一環として評価される場合が多いため、その趣旨を計画書に盛り込むことが有効です。

- 労働生産性向上:補助金によっては、労働生産性の向上が制度趣旨に含まれていることがあります。配膳ロボット導入による作業時間の削減や効率化は、この目的にぴったり合致します。

事業計画が補助金の趣旨に一致していることを明確に示すことは、審査での評価を向上させます。

書類不備ゼロ

補助金申請において、書類不備があると、最悪の場合申請が無効となり、採択されても補助金が支給されないリスクがあります。そのため、書類の整合性や不備がないことを確認することが重要です。

- 申請書類のチェックリスト活用:各補助金には申請書類のチェックリストがあり、これに従って必要書類を整えることが必須です。漏れがないように事前に十分確認しましょう。

- 契約書の不備防止:交付決定前の契約書締結や請求書発行に関するルールを守らないと、申請が無効になる可能性があります。契約のタイミングについてもしっかりと確認しておくことが重要です。

- 書類提出の期限確認:申請に必要な書類が提出期限内に揃っていないと、申請が無効となる場合があります。提出期限を守るために、余裕をもって準備を進めましょう。

書類不備を防ぐためには、提出前に全書類をチェックし、何度も確認することが求められます。専門家に相談することも一つの手です。

これらの内容は、補助金申請において重要な要素です。申請者がしっかりと準備を整え、加点要素を最大限に活用し、具体的な事業計画を示すことで、審査を通過しやすくなります。

また、制度趣旨に合った計画を立て、書類不備を避けることが、最終的に補助金の交付を受けるための鍵となります。 配膳ロボットの導入を考えていて、補助金を活用したい方は、以下よりお悩みをお聞かせください。

自社にぴったりの配膳ロボットを探してみませんか?

実際の製品スペックや詳細な機能は、こちらからチェックしてみてください。