協働ロボットとは?産業ロボットとの違いや定義、特徴、できることを解説

製造業における新しい技術として注目される協働ロボット。しかし、その定義や具体的な特徴について疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。

従来の産業用ロボットとの違いや、できることが何かわからない、という悩みを抱える企業も少なくありません。

この記事では、協働ロボットの定義や特徴、できることを詳しく解説し、その役割がどのように製造業の現場を変えるのかを紹介します。協働ロボットとはどういったものなのかを解説し、導入に向けての第一歩を踏み出すために必要な情報を提供します。

また、JET-Roboticsでは実際に、協働ロボットの導入支援も行っております。

ロボットの専門家による製品の選定から補助金の活用、ロボット研修による社内人材の育成まで、協働ロボット導入をあらゆる面からサポートいたします。

「一度ロボットを触ってみたい」や「こんな自動化ができるか知りたい」などの軽い相談も可能です。

相談は無料ですので、関心のある方は以下のサービス詳細をご覧ください。

自社での導入を検討するための理解を深め、最適な選択をするためにぜひご一読ください。

協働ロボットのメーカー比較をご覧になりたい方は以下の記事をご覧ください。

協働ロボットの定義や特徴、できることを解説

そもそも協働ロボットとはどんなロボットを指すのでしょうか?本章では、その定義やその特徴を解説します。

協働ロボットとは?ISOが定める定義やできることも紹介

協働ロボット(Collaborative

Robot)とは、作業空間内で人間と安全に共働できるロボットで、コボットとも呼ばれます。

ISO(国際標準化機構)が定める「ISO 10218-1」による定義では、協働ロボットは「人間と共に作業を行う能力を持ち、安全に直接協働できるロボット」です。

この定義は、従来の産業用ロボットとの違いを示しています。産業用ロボットが安全柵で囲まれた空間内で使用されることが多かったのに対し、協働ロボットはセンサー技術や安全機能の進化により、人間と同じ作業空間で作業を行うことが可能です。

協働ロボットの特徴を紹介

協働ロボットは、以下の特徴を持っており、製造業を中心に導入が進んでいます。

安全性の高さ

協働ロボットは、高度なセンサー技術と制御アルゴリズムを搭載しています。これにより、人間と直接協働する際の安全性が確保されています。

例えば、衝突検知機能や力制御機能により、人間が予期しない動きをした場合でも即座に停止し、人間との接触による事故を未然に防ぐことが可能です。

柔軟性と使いやすさ

協働ロボットは、そのコンパクトな設計と使いやすさも特徴です。軽量で設置が簡単であるため、スペースを有効に活用でき、狭い場所でも導入が可能です。

また、簡単なプログラミングで動作を設定できるため、特別な技術を持たないスタッフでも操作・ティーチングが行えます。

比較的安い導入コスト

協働ロボットは、従来の産業用ロボットに比べて導入コストが低く抑えられる点も魅力です。

従来型の産業用ロボットは、大型で高価なものが多く、設置にも大規模な設備投資が必要でした。しかし、協働ロボットはそのコンパクトな設計と簡便な導入プロセスにより、導入費用を削減できます。

ここまで協働ロボットの基本的な情報を解説しましたが、協働ロボットと産業ロボットの違いがはっきりしていない方もいるでしょう。

そこで次章では、協働ロボットと産業ロボットの違いを明確にします。

産業ロボット協働ロボットの違いを解説

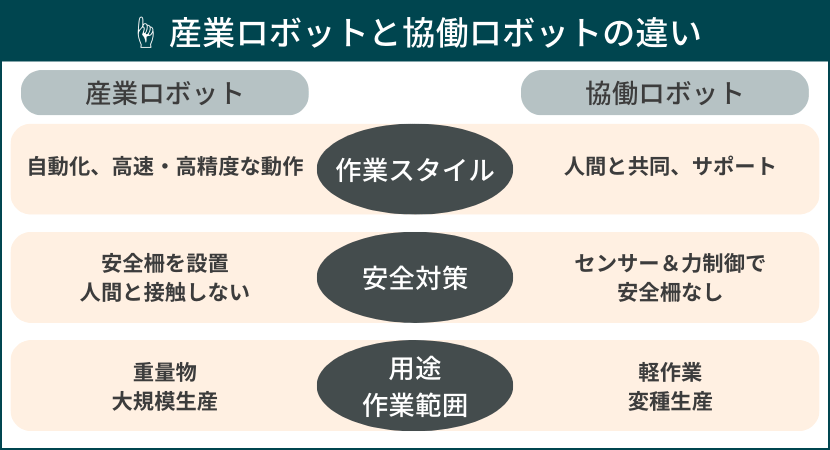

産業ロボットと協働ロボットは、どちらも製造業において作業を効率化するために使用されますが、その設計思想や使用方法には明確な違いがあります。本章では、両者の主な相違点を「作業スタイル」「安全対策」「用途と作業範囲」の観点から説明します。

作業スタイル

産業用ロボットは、主に人間の手作業を完全に自動化することを目的として設計されています。大規模な製造ラインで、高速かつ高精度な動作を繰り返し行うことが求められます。

これに対して、協働ロボットは人間と共同で作業を行うことを前提に設計されています。協働ロボットは、細かな調整や人間の手助けを行いながら、作業を効率よく進めるため、単独で作業を行うわけではありません。

安全対策

安全性の確保は、産業ロボットと協働ロボットにおける顕著な違いの一つです。

産業ロボットは高出力で動作し、精密な作業を行うため、作業エリアには安全柵を設置して人間との接触を防ぐ必要があります。そのため、ロボットが動いている間は人間がその作業範囲に立ち入らないことが必須です。

一方、協働ロボットはセンサー技術や力制御機能を備えており、人間と同じ作業空間で共に働くことができます。人間がロボットに接触した場合、即座に動作を停止するなどの安全対策が取られており、安全柵なしで運用できます。

用途と作業範囲

産業用ロボットは、重量物の取り扱いや繰り返し行われる単純作業に適しており、自動車の製造や機械加工など、大規模かつ高精度な作業が必要な分野で活躍します。

そして、大きなスペースと高い出力が求められるため、主に大量生産ラインで使用されます。

対照的に、協働ロボットは小型で軽量な設計が特徴で、精密な作業や軽作業を行う場面に最適です。例えば、製品の組み立てや検査、梱包作業など、人間と共に行う作業が求められる現場で活躍しています。

また、変種・変量生産にも柔軟に対応できるため、製造ラインの変更が頻繁にある環境でも効率的に作業をこなせます。

以上が協働ロボットと産業ロボットの違いです。協働ロボット自体への理解が深まったところで、次章では、現在、協働ロボットがなぜ注目されているのかを説明します。

製造業で協働ロボットの導入に興味のある方には必見の内容です。

製造業で注目が集まる背景・理由

現在製造業では、協働ロボットを導入する企業が増えています。では、なぜ協働ロボットが注目されているのでしょうか?

以下では、主な3つの背景・理由を説明します。

労働人口の減少

日本を含む多くの先進国では、少子高齢化が進み、労働人口の減少が深刻な問題となっています。特に製造業においては、熟練工の引退や若年層の労働力不足が顕著です。

これにより、企業は効率的な生産体制を維持するために、協働ロボットの導入を進めています。協働ロボットは、人間と協力して作業を行うため、限られた人員で生産性を高めることができます。

80W規制の緩和

以前、産業用ロボットは80Wを超える力を持つと、安全柵で囲む必要があり、作業スペースとロボットを隔離する規制がありました。

しかし、2013年に規制が緩和され、ISO規格に基づいて安全性を確保することで、人とロボットが同じ作業空間で共働できるようになりました。

この規制緩和により、協働ロボットはより柔軟に生産ラインに組み込むことができ、従来のように多大なスペースやコストをかけずに、効率的な生産が可能になりました。

安全技術の進化

協働ロボットの普及には、安全技術の進化も欠かせません。従来のロボットは人間と同じ空間での作業には適していませんでしたが、センサー技術や力制御技術の発展により、協働ロボットは人間と安全に協力して作業ができるようになりました。

例えば、衝突検知機能や力覚制御技術により、人間とロボットが接触した場合に即座に動作を停止することができ、事故を防止します。

この進化した安全技術により、製造現場での協働ロボットの導入が現実のものとなり、製造業における作業効率や生産性向上を支える要因となっています。

プログラミングやインテグレーションの容易化

従来、産業用ロボットのプログラミングやインテグレーションには専門的な技術が必要で、時間やコストがかかることが課題でした。しかし、近年の技術革新により、プログラミングやインテグレーションの難易度が低減されています。

協働ロボットは、ユーザーが簡単にプログラムできるようなインターフェースを提供しており、専門知識がなくても直感的に操作可能です。

また、各種センサーや周辺機器との組み合わせが容易になったことで、生産ラインへの組み込みもスムーズに行えるようになり、導入のハードルが下がりました。

協働ロボットが注目されている理由が分かったところで、次章では協働ロボットの導入メリットを解説します。

導入による利点を理解して、自社で抱えている課題を協働ロボットで解決できるのか、再確認しておきましょう。

協働ロボットを導入するメリット・デメリットを紹介

本章では、協働ロボットを導入するメリット・デメリットを紹介します。自社の抱えている課題と照らし合わせて、導入のイメージをつけましょう。

協働ロボットのメリット

労働力確保による人手不足の解消

協働ロボットの導入は、特に労働力不足が問題となっている業界において重要な解決策となります。労働人口の減少や高齢化により、製造業をはじめとするさまざまな分野で人手が不足しており、作業が遅れたり、品質の維持が難しくなるリスクがあります。

協働ロボットは24時間稼働が可能であり、急病や休暇などで人員が欠けても作業を止めることなく継続可能です。さらに、単純作業を協働ロボットに任せることで、限られた人材をより重要な業務に集中させることができ、効率的な労働力の活用が可能となります。

人材関連費用カットによるコスト削減

協働ロボットの導入により、企業は人件費や関連費用を削減できます。ロボットは休憩や有給休暇を必要とせず、24時間365日稼働し続けることができるため、製造現場の人員コストを最適化可能です。

また、作業員の労働時間や残業代も削減できるため、コスト削減効果が見込めます。さらに、ロボットは人間のように体調や集中力に波がなく、常に一定の作業効率を保つため、急な人員確保にかかるコストなども削減できるでしょう。

協働ロボットの効率性を活かした生産性の向上

協働ロボットは、反復的な単純作業を効率的にこなすことが得意です。

人間が行う場合、時間や体力の制約で作業効率が落ちることがありますが、協働ロボットはそのような制約を受けず、高速かつ高精度で作業を継続できます。

さらに、人間の手を借りて作業を支援することで、製造ラインのフレキシビリティが向上します。これにより、製造現場全体の稼働率が向上し、生産性を向上可能です。

作業の効率化はもちろん、ロボットと人間の協力によるシナジー効果を発揮し、結果として生産コストを削減しつつも生産量を増加させることができるでしょう。

協働ロボットの正確性を活かした品質の向上

協働ロボットのもう一つのメリットは、その高い精度と一貫した作業品質です。協働ロボットはプログラムに基づいて、決まった動作を正確に繰り返すことができます。このため、製品の品質にばらつきが生じにくく、常に一定の品質を維持することができます。

従来の作業員では、疲労や集中力の低下などにより品質の安定性が損なわれることがありますが、ロボットはそのような問題を抱えず、品質管理の一貫性を保ちながら生産を行います。

結果として、製品の不良率が減少し、顧客満足度の向上にもつながる可能性があります。

協働ロボットによる代替で労働環境の改善

協働ロボットを導入することで、従業員が従事していた過酷な作業や危険を伴う作業をロボットに代替させることができます。

例えば、重い物を持ち運ぶ作業や危険な化学物質を扱う作業など、従業員にとって肉体的・精神的な負担が大きい作業を協働ロボットに任せることで、従業員の健康を守り、労働環境を改善することが可能です。

これにより、従業員はよりクリエイティブな業務や高付加価値な業務に専念できるようになり、職場全体のモチベーションや離職率・就職率の改善も期待できます。

以上が協働ロボット導入によって得られるメリットです。一方で協働ロボット導入にはデメリットや課題もあります。

協働ロボットのデメリット・課題

他の産業用ロボットと比較して動作速度が遅く可搬重量が小さい

協働ロボットは安全性を最優先に設計されていますが、そのために動作速度が制限されることがあります。

産業用ロボットは高速かつ強力な動作が可能ですが、協働ロボットは人間と共に作業を行うことを前提としているため、衝突や事故を避けるために速度を抑制しています。これにより、協働ロボットは動作が遅く、可搬重量が小さくなることがデメリットです。

特に重量物を扱う作業や、高速での生産ラインが求められる現場では、産業用ロボットが適している場合もあります。そのため、協働ロボットを導入する際は、求められる作業に対してロボットの性能が十分かどうかを慎重に評価しましょう。

完全な無人化・オートメーションは実現できない

協働ロボットは、あくまで人間と協力して作業を行うことを目的としているため、完全な無人化を目指す場合には適していません。複雑な判断や直感を必要とする作業、もしくは柔軟な対応が求められる状況では、協働ロボットだけでは対応しきれないことがあります。

これに対して、産業用ロボットは完全自動化を目指して設計されているため、オートメーション化が進んだ環境では、協働ロボットよりも産業用ロボットが適している場合もあります。

以上より、完全無人化を望む企業にとっては、協働ロボットはあくまで作業の補助的な役割を果たす存在であることを理解しておくことが重要です。

協働ロボットを扱える人材が必要

協働ロボットは、ティーチングやプログラミングが比較的簡単であり、専門的な知識がないスタッフでも操作が可能な場合が多いですが、ロボットの定期的なメンテナンスや、トラブルシューティングには一定のスキルが必要です。

協働ロボットの導入によって生産効率が向上する一方で、その運用にはある程度の知識を持った人材が必要になります。例えば、協働ロボットの定期的な調整やソフトウェアのアップデート、予期せぬ問題が発生した場合の対応など、運用には一定の技術力が求められます。

そのため、協働ロボットの運用を担える人材を育成するための教育プログラムやトレーニングが重要でしょう。社内での人材育成や、外部の専門家から研修を受けることが効果的です。

協働ロボットの運用ができる人材の確保に、課題をお持ちではないでしょうか。

JET-Roboticsでは、専門家がロボットの導入構想から運用、さらに研修による人材育成までを一貫してサポートし、「導入して終わりではない」持続可能な自動化を実現します。

専門家へのご相談は無料です。

まずは貴社での具体的な活用法や導入事例を、下記のサービス詳細よりご確認ください。

協働ロボットのメリット・デメリットは以下の記事でより詳しく解説しています。導入前にメリット・デメリットを整理しておくことはとても大切です。

協働ロボットの導入をスムーズに進め、導入後に「こんなはずではなかった」と後悔したくない方は、ぜひ読んでおきましょう。

まとめ

この記事では、協働ロボットの基本的な定義から特徴、そして産業用ロボットとの違い、導入におけるメリットや課題を詳しく解説しました。

協働ロボットは、人間と共に作業を行い、安全性と効率性を兼ね備えた技術であり、特に製造業において注目されています。しかし、その導入にあたっては、動作速度や可搬重量の制限、完全な無人化の難しさといった課題も存在します。

最も重要なのは、協働ロボットが自社の作業環境にどれだけ適しているかを正確に見極めることです。本記事を通じて、協働ロボットがどのように製造業の現場を改善できるのか、また導入の際に考慮すべき点について理解を深めていただけたかと思います。

今後、協働ロボットの導入を検討する際は、この記事で得た情報をもとに、最適な選択をすることができるでしょう。自社の課題解決に向けて、協働ロボットの導入を進め、効率的で安全な作業環境を実現していきましょう。

自社にぴったりの協働ロボットを探してみませんか?

実際の製品スペックや詳細な機能は、こちらからチェックしてみてください。